【編者按】一個人的地理位置可以通過x,y,z坐标軸來表示,動物的位置也是如此。

随着衛星、雷達、DNA測序、紅外相機、各類傳感器和手機應用的出現,曾經隻留在地上、空中和水裡的實體痕迹,已經能通過這些裝置傳入計算機的晶片當中。于是,研究者們不用再仰賴偶然事件和為數不多的人工記錄資料點,而是通過處理和分析數以十億位元組計的行為、生理和環境資料,來了解研究動物運動和去向。

《動物去哪裡》講述的就是關心動物的地理學家們的“偵探故事”。數千年來,人們根據動物的足迹、排洩物、羽毛、破壞的植物和巢穴來追蹤動物,而現在,進入資訊時代之後,用GPS跟蹤器在非洲追蹤被盜獵威脅的大象,用記錄磁場強度的項圈揭示獾在地下洞穴中的活動軌迹,讓粘上傳感器的海豹傳回南半球海水的溫度和鹽度資料……随着更多新技術的加入,科學家們不但能更近距離、更全面地了解野生動物的行蹤,還能時通過動物傳回的資料認識前所未見的自然,探索保護地球的更好方法。

經出版社授權,本文摘自書中“在臉書上觀鲸”一章,一起去了解科學家們追蹤鲸魚的故事,從魚叉到臉書,伴随着技術的革新,我們對深海的了解越來越多。

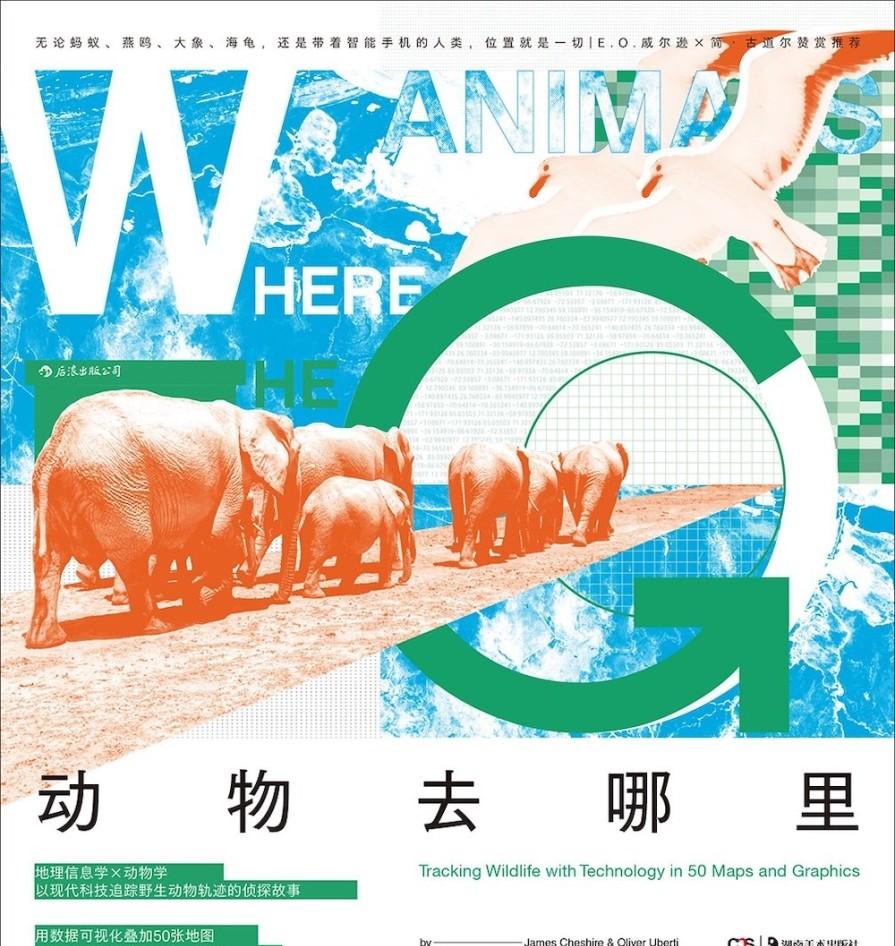

《動物去哪裡》,[英] 詹姆斯·切希爾,[英] 奧利弗·烏貝蒂;譚羚迪 譯;後浪|湖南美術出版社;2021年12月

十幾歲的時候,我曾有幸跟着學校去過冰島。旅程中最精彩的部分,就是坐短途飛機來到與冰島南岸隔海相望的韋斯特曼納群島。我去到群島中最大的赫馬島,登上了埃爾德菲爾火山——上面的石頭還留有1973年噴發帶來的餘溫——站在山頂,被眼前的景色深深折服:北面是本島上的冰原,南面是一連串岸壁陡峭的島嶼。在壯觀景色的鼓舞下,我後來上大學時選擇了地理專業。我一直希望有一天能回到那裡。

13年後,我終于回來了,眼前勝景依舊。但這一次我關注的既不是冰原,也不是島嶼,而是它們之間的那片海。我是來跟着雷克雅未克海洋研究所的菲利帕·薩馬拉(Filipa Samarra)和她的同僚一起搜尋虎鲸的,它們夏天在這裡捕食繁殖期的鲱魚。我還是通過團隊的臉書頁面“冰島虎鲸”(Icelandic Orcas)知道了薩馬拉的研究,他們在網上與數千人分享野外工作和照片。

冰島東北部的漁民在捕捉鲱魚時遇到了許多虎鲸。報告目擊事件的漁民B rkur Kjartansson 将他目擊事件的照片發給“冰島虎鲸”(Icelandic Orcas)。 圖檔來自Icelandic Orcas 臉書。

我到達的第一天早晨就收到一條來自薩馬拉的消息:她的觀察員在島西南端的斯托爾角沿岸發現了鲸。我們約好上午9:30在碼頭集合。片刻之後,我們就離開碼頭,駛向了海浪之中。“馬爾文”号(Marvin)的船長是鲸聲學專家弗爾克爾·德克(Volker Deecke,來自坎布裡亞大學)。“你不暈船吧?”他問道,同時在船舷外放下水聽器。我努力站穩,搶在他若有所思地替我回答“唔,總有暈的時候”之前答道:“不暈。”那天,北大西洋還算平靜。德克關了發動機,水聽器中開始傳來虎鲸的咔嗒聲和哨音。德克有數年傾聽鲸語的經驗,知道它們在說什麼:“它們在覓食,”他說,“往西北方向去了!”一場騷動很快就要到來。我們的目光和相機鏡頭循着紮入水中的海鳥,轉向了在波濤中起伏的一群黑鳍。

我們設法把船開到它們身邊,開始拍照。阿斯特麗·M.範欣内肯(Astrid M. van Ginneken)來自虎鲸調查項目(Orca Survey),負責将我們看到的每隻虎鲸分類歸檔。她是攝影老手,一看就知道不一樣。不像我隻是漫無目标地一通連拍,她每次按動快門都經過深思熟慮。她在膠片時代受過訓練,那時每拍一張照片都要花費錢和時間,她說:“在海上拍的照片越多,回到岸上要幹的活就越多。”想拍到一張能用的照片比聽起來要難。虎鲸移動迅速,頻繁潛入水中,還不時改變方向,是以很難跟上。整個早上,我隻看到一堆模糊不清的黑鳍、白浪和藍色海水,對1970年以前的研究者來說,虎鲸看起來也差不多就是這樣。

挪威謝爾沃于,峽灣中可見虎鲸身影。在10月至次年2月期間,虎鲸和座頭鲸都會捕食鲱魚,以增加它們的蛋白質儲備。 視覺中國 圖

當時,人們在鲸遊過船側或觀察站時直接計數。由于并不按照個體計數,種群數量并不明确。直到20 世紀70 年代,加拿大漁業與海洋部的邁克爾·比格(Michael Bigg)和同僚才開始關注北美太平洋沿岸的種群數量。他們發現,可以通過虎鲸背鳍和鞍斑的細節來區分不同個體。比如,IS086号虎鲸背鳍缺了一大塊,而IS045号的鞍斑末端變細,形成了一長條飛機尾迹般的印記。

鲸個體的照片可以和其他目擊記錄比對,繪制出一隻鲸一段時間内的移動軌迹和社交活動。這樣的研究有兩大發現:1)并不是所有虎鲸都會遷徙,2)并不是所有虎鲸都捕食同樣的獵物。比如說,在北太平洋,有“常住居民”常年留守英屬哥倫比亞沿岸,以魚為食,也有“流動鲸口”在加利福尼亞和阿拉斯加之間徘徊,覓食鲸和海豹。兩群虎鲸之間并無互動,且遺傳上存在明顯差別;甚至有人建議把兩者分成不同物種。在冰島,薩馬拉的團隊正在用照片識别的方法研究北大西洋的虎鲸,看群體中個體的遷徙習性和食性差異有多大。

一個世紀前,對着要研究的鲸,研究者舉起的不是相機,而是魚叉。也許現在聽起來難以置信,但最早的鲸追蹤裝置基本上就是帶倒鈎的巨大圖釘,每個上面刻着唯一的識别号碼和郵寄位址。捕鲸人會把這些标記寄回給研究者,并告知捕殺鲸的大緻時間地點,以換取現金回報。有些寄回的标記能反映鲸的長途遷徙,但當時捕鲸活動十分盛行,以至于很多鲸都是剛 被标記幾天就遭到捕殺。而且和可以在不同地方多次識别記錄的鳥類環志不同,魚叉标記僅能提供兩個資料點:一個是擊中活鲸的時間,另一個就是從死鲸裡拔出來的時間。

從捕鲸人的日志中提取到的資料量會大一些,不過還是一樣要殺死鲸。1931年,紐約水族館館長查爾斯·湯森(Charles Townsend)在浏覽了一批馬薩諸塞州新貝德福德公共圖書館書架上的捕鲸日志後總結道:通過在地圖上描繪的“捕獲大量鲸的地點,可以得知很多鲸分布的資訊,對它們的遷徙也可以有所了解”。

接下去的幾年裡,湯森開始盡力搜羅捕鲸日志。他沿着新英格蘭海岸一路造訪《白鲸》中提到的捕鲸市鎮——楠塔基特、塞勒姆、斯托甯頓,從圖書館、曆史學會,甚至私人收藏處得到了數十本日志。湯森總共查閱了1761到1920年間744艘船超過1,600次航行的記錄。他請紐約的制圖員R. W.裡士滿(R. W. Richmond)用圓圈标出全部53,877個捕鲸地點。不同月份的捕鲸位點用不同顔色的圓圈表示,繪成了4張地圖:抹香鲸2張(36,908個位點),露脊鲸1張(8,415個位點),座頭鲸(2,883個位點)和弓頭鲸(5,114個位點)合為1張。

這是查爾斯·湯森1935年報告中的四張原版地圖之一,題為“抹香鲸的分布”,根據北美洲捕鲸日志的記載,描繪了10月到次年3月間36980次捕獲記錄。

我們把湯森的4種鲸的資料放在一張圖上,展示美國捕鲸人當年曾在哪些地方捕獲這幾種鲸。在許多方面,捕鲸地點的分布與其說反映了鲸的習性,不如說反映的是捕鲸人的偏好。為了幫助你了解過去的事情,我們也在圖中畫出了赫爾曼·麥爾維爾的小說《白鲸》中虛構的“裴廓德”号(Pequod)航線。

這幾張圖最早闡明了鲸的動向和分布範圍,感謝加拿大野生動物保護學會(Wildlife Conservation Society of Canada)将其數字化,使研究者得以繼續用它們來比較當時和現在動物的去向。

到了 20 世紀 50 年代,人們更多地嘗試從活鲸身上擷取資料,盡管我們接下來會看到,這些嘗試仍與現代的倫理标準相距甚遠。當時流傳最廣的也許就是保羅·達德利·懷特(Paul Dudley White)去測鲸心跳的那次遠征。懷特是艾森豪威爾總統的心髒病醫生,在本職工作之餘,他對哺乳動物心率随體形的變化也很感興趣。人類的靜息心率是每分鐘60到100次,不過在運動員中也曾記錄到40次或更低的心率。懷特知道體形越大的哺乳動物心跳也越慢,但他很好奇最慢可以到什麼程度。

1953年,懷特所在的團隊記錄到白令海的白鲸心率是每分鐘12到20次。他們用的方法可不光彩。為了把動物固定在船邊,他們把魚叉頭刺進白鲸體側,它在整個過程中一直在“交替着潛水和噴水,瘋狂地努力逃脫”。懷特不顧鲸的痛苦,得出“有可能在自然環境中獲得鲸心電圖”的結論,并在三年後又帶領一支探險隊來到下加利福尼亞沿岸尋找灰鲸。他們計劃“把兩個電極放到成年鲸堅韌的灰色皮膚下面,穿過脂肪層,但不至于造成重傷”。電極上拖着兩根電線,連到載有心電圖儀的快艇上。不過,事情沒有按計劃進行。

發表在《國家地理》上的旅行記錄顯示,懷特生動地描述了他們最後一次試圖連接配接電極時的場景:“兩根魚叉槍同時發射。線飛快地從槍口卷軸上松脫。直立着的鲸劇烈抖動了一下便倒向一側,激起一陣白色的水花。”被擊中的鲸馬上掙脫了,令懷特不得不承認“我們用來捕捉心跳的武器并不能勝任其職”。

随着時間的流逝,人們漸漸不再采取50年代的強硬路線,取而代之的是六七十年代對自然世界更有同情心的視角。也許對這一轉變最強的催化劑——至少對鲸來說,就是海洋保護組織海洋聯盟(Ocean Alliance)的創始人羅傑·佩恩(Roger Payne)。1967年,他開始和普林斯頓大學的斯科特·麥克維(Scott McVay)一起分析座頭鲸的聲音。兩人都不是經驗豐富的鲸類學家。佩恩之前研究的是蝙蝠和貓頭鷹如何利用聲音進行回聲定位,而麥克維是行政從業人員。作為某種程度上的“外行人”,他們從全新的角度發現了一直被忽略的事情:鲸在唱歌。它們在水下發出的聲音并不是随機的,而是複雜且帶有節奏的長序列。1971年,他們把自己的發現寫成了一篇著名的論文,發表在《科學》雜志上,題目是《座頭鲸之歌》(Songs of Humpback Whales)。

海洋保護組織海洋聯盟的創始人羅傑·佩恩錄制的《座頭鲸之歌》

正如佩恩在《在鲸之間》(Among Whales)一書中所言,20世紀20年代的人們之是以沒能采用照片識别等低侵入性的研究方法,并不存在什麼技術上的原因:“我懷疑沒人用照片識别僅僅是受限于當時的思維方式:靠譜研究的主要内容總是包括檢驗動物的屍體——科學家不假思索地就會采用這種方法。似乎從來沒有人認真想過,如果采用無害的手段,從每隻動物身上得到的資料會多得多。”

到了1979年,《國家地理》不再報道保羅·達德利·懷特使用魚叉的英勇事迹,轉而成為佩恩最大的支援者之一,報道他對保護鲸所進行的不懈探索。雜志社委托制作了錄音史上一次性發行量最大的唱片:1,050萬張錄有鲸歌聲的唱片,讓讀者一邊欣賞,一邊閱讀配套的文章《座頭鲸:神秘的歌聲》。

為了厘清鲸類學自那時以來取得了多大進展,我拜訪了蘇格蘭聖安德魯斯大學海洋哺乳動物研究組(Sea Mammal Research Unit,SMRU) 的馬克·約翰遜和勒内·斯威夫特。約翰遜的辦公室俯瞰北海,像個發明家的作坊,到處都是做到各種程度的電子産品。樓下,斯威夫特坐在書桌旁,桌邊環繞着各式機械和一箱箱鹽水。他們共同開發了一些最先進的海洋追蹤裝置,供全世界研究者使用。約翰遜把最先進的技術塞進裝置,接着由斯威夫特各種蹂躏,以確定它們經受得住在海上漂泊時的風吹浪打、極端溫度和壓力變化。

約翰遜給我展示了一種滑鼠大小的傳感器,名叫數位錄音信标(digital sound recording tags,DTAGs),可以通過吸盤吸附在鲸的體表,幾天後會脫落并浮到水面以便回收。每個信标都搭載磁力計和加速度傳感器,用來記錄鲸的每一次俯仰和側傾。DTAGs與其他海洋信标的不同之處在于,它還能記錄用聲呐定位的齒鲸所發出的咔嗒聲、嗡鳴聲和哨音。在回聲定位過程中,這些聲音被附近的物體和表面反射回來,鲸的大腦會把聽到的回聲翻譯過來,進而像雷達一樣感覺周圍環境和可能的獵物。DTAGs能在幾小時内收集64GB的資料。由于我們的人腦并不具備鲸腦那樣的音頻處理能力,如何把巨大的聲音檔案轉換成我們能了解的格式 成了約翰遜面臨的一大難題。幾年前,他對一種名為回聲圖(echogram)的圖像稍做改造,用來表現鲸如何通過聲音來“看”東西。

看了幾百幅回聲圖後,約翰遜成了解讀被捕食者逃避政策的專家。“想象有個人故意開車撞你。你該怎麼辦?怎麼才能耗費最少的能量讓自己活下來?你要等到最後一刻,再迅速往一旁沖去。”對魚來說,最後一刻往一旁遊去很管用,因為鲸定位用的聲束比較窄。一旦魚離開聲束,在鲸看來可能也就等同于消失了。

這是一張回聲圖,展示了一隻用回聲定位的布氏中喙鲸接收到的回聲強度。較寬的列代表較稀疏的咔嗒聲,窄列代表“嗡鳴聲”,或者說一段快速的咔嗒聲。離鲸最遠的物體出現在圖像最上部:從左到右代表時間的流逝。色深而清晰的地方代表靜止障礙物較強的回聲,較模糊的地方代表運動物體的回聲,比如逃亡中的魚。圖示的鲸就正在追捕一條魚。

從新裝置和技術的發展上就能看出我們對這種動物的認知發生了什麼變化。斯威夫特說道:“一開始,我們用魚叉往鲸身上裝東西,是因為想知道‘資源’的去向。而如今,我們放跟蹤器是為了保護。”例如,DTAGs 也能幫研究者評估海洋噪聲對鲸行為的影響。人類活動産生的噪聲也許不像原油洩漏那樣引人注目,但對以聲音感覺世界的動物來說同樣危害不小,甚至危及生命。2014年,帕特裡克·米勒(來自 SMRU)帶領一支國際團隊觀測暴露在噪聲中的喙鲸受到的影響,這一類群受聲呐影響而擱淺的現象最為明顯。他們選了大西洋揚馬延島附近的一群喙鲸,給其中一隻戴上DTAG,然後往海裡播放35分鐘的噪聲。當水下音量達到98分貝時——大約相當于一艘潛艇經過的聲音——鲸開始轉彎遊向他們的船。當他們把音量提高到130分貝時,鲸改變了主意,幾乎來了個180度大轉彎,向深處潛去,潛水時長和深度都創下了該物種的最高紀錄:長達92分鐘,深達2,339米。

直到7小時後信标脫落,鲸一直都表現異常。受到噪聲幹擾後的那段時間裡一次都沒有發出過咔嗒聲或嗡鳴聲,而之前他一直不斷發出這些聲音。此後幾天,研究人員在這片區域看到的鲸也變少了,表明噪聲也打擾到了其他鲸。

看起來,受到噪聲影響的不僅是用回聲定位的鲸。馬薩諸塞灣的北露脊鲸在來往船隻的持續喧嚣中很難聽見同類的聲音。交流的中斷使許多露脊鲸不得不獨自覓食,進而減少了繁殖的機會。卡斯凱迪亞研究集團(Cascadia Research Collective)的傑裡米·戈爾德博根(Jeremy Goldbogen)做了和米勒類似的實驗,發現即使音量較小的軍事聲呐,也會讓藍鲸停止取食長達62分鐘。對這種世界上最大的動物來說,稍微停止取食就會大大影響熱量的攝取。據戈爾德博根估算,藍鲸在受到噪聲幹擾前每分鐘要吃掉19千克磷蝦。少取食一小時,就會少吃超過一噸的食物——損失的熱量 足以供給所有器官一天的需要。

受到噪音幹擾,這隻北瓶鼻鲸停止了取食,并進行了一創紀錄的深潛。

回到岸上的辦公桌前,菲利帕·薩馬拉身邊圍繞着相機、潛水服,還有幾位打瞌睡的研究人員,正在适應冰島夏季的極晝。她正在檢視範欣内肯前一天拍的照片,一張能夠用于識别的照片需要清晰呈現出完整的背鳍和鞍斑。最理想的就是從每隻鲸的兩側各拍一張照片,因為兩側均有各自的特征。看着她整理這些圖檔,就會意識到要想拍出好照片,攝影師和駕船的 人都要經驗豐富,能預測出接下來鲸會從哪裡浮出水面。也許是為了讓我對我拍的那堆模糊照片感覺好些,薩馬拉說北大西洋的鲸是出了名地難拍:“有些日子是不肯讓我們靠近。”

成功的日子裡可能有驚喜的發現。比如在2014年7月,薩馬拉看見一隻異常眼熟的雄性。她暗自思忖: “我認識這隻鲸。我見過這些特征。”她翻遍存檔的舊照片後知道是誰了:IS038,上次見到還是1994年。如果有幾年沒有見到一隻鲸,研究人員就會推測已經死亡,是以薩馬拉覺得這次重逢非同尋常:“當你意識到那原來是一隻20年來都沒人見過的鲸時,感覺真是妙不可言。”

多虧了這些照片,我們開始對北大西洋鲸的生活有更全面的了解。與比格等人在北太平洋研究的常駐和流動鲸群相比,北大西洋鲸的食性和社會分組看起來都更加複雜。冰島的鲸在冰島以西的格倫達菲厄澤一帶過冬,在那裡捕食鲱魚,其中大部分鲸夏天都會跟着鲱魚遷徙到韋斯特曼納群島。然而有一群會往南遷徙,在蘇格蘭附近魚不那麼多的地方度過夏天。薩馬拉的直覺告訴她,這群鲸的食性可能變了,改吃蘇格蘭海域的海豹了。由于分身乏術,她隻得求助于臉書。

鲸會來到離岸較近的海域,靠近奧克尼群島和設得蘭群島一帶的遊船航線,是以公衆可以很容易地拍照上傳。“我一開始并不上臉書,”薩馬拉說,“後來一位同僚告訴我,他好像在臉書上看到了冰島的鲸。我就決定最好還是自己注冊一個賬号去看看。”果然,人們拍到的正是薩馬拉上個冬天在冰島研究過的那些鲸。一張雌性虎鲸穆薩(Mousa,編号IS086)的照片證明了這一點,她的背鳍上有個獨特的缺口。說來奇怪,照片上她和同群的鲸正試圖用海水把海豹從蘇格蘭沿岸的礁石上沖下來。它們是不是實際上既吃魚也吃哺乳動物呢?

照片識别幫助研究者把不同季節、不同地點的鲸目擊事件聯系在一起。

我在韋斯特曼納群島的第三天,馬爾文号的引擎壞了。我們在北大西洋漂流了幾小時後,才有另一艘調查船來把我們拖回岸邊。第二天,那艘船的引擎也壞了。野外考察天數的減少令大家十分失望,但臉書頁面“冰島虎鲸”使科研得以繼續。在我們被困在岸上的同時,薩馬拉經常上這個頁面去看蘇格蘭那邊發生了什麼。到了7月11日星期一的中午,她看到費爾 島鳥類觀察站兼飯店發了幾張虎鲸的照片:是穆薩的鲸群——而且它們正在狼吞虎咽地吃着兩隻灰海豹。薩馬拉特别開心:“太神奇了!這證明了我們一直以來的想法。現在有了鲸的确會改變食性的确鑿證據。”

由于北大西洋的魚類資源正在減少,并不清楚這些鲸改吃海豹是自主選擇還是被逼無奈。無論如何,人類和鲸都仍對工業規模的捕鲸心有餘悸,再想想如今,已經困擾了研究者一個世紀的拼圖,靠遊客發在臉書上的照片或視訊就能補上缺失的一塊,還是很了不起的。