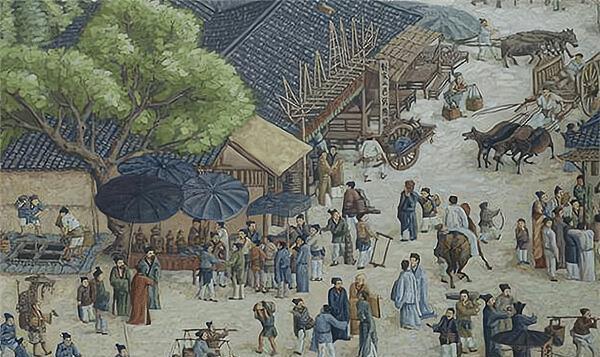

明朝立國二百七十六年,是中國古代曆史上少有的一段開明、開放、繁榮、穩定的王朝,

“十錢鬥粟”,人民生活十分富足,藝術品、手工藝一時也達到了極高的水準。

而明代木雕就以各種形制、工藝上的不同,深入到當時人民生活的各個方面。是以,随着世人對于古代文物的喜愛與珍藏,越來越多的文物出現在大衆眼前。

于是在一場拍賣會中出現的一個佛首木雕引起了人們的雀躍,原來在檢測過程中人們發現其中藏了珍貴的紙币,并且長達600年,就連珍藏過此木雕的兩任收藏夾都沒有發現那麼這件明代木雕中為何會有珍貴的紙币呢?為何會有人将錢藏在這木雕之中呢?

木雕藏鈔究竟為何

得知這個消息,很多人都很好奇,為何會有人把錢藏在木雕之中。一時間很多專家和網友都對這件事進行了分析,

有一種說法是,明代朱元璋打擊貪官污吏的力度太大,懼怕當時權勢無兩的錦衣衛翻找出他A錢的證據,是以偷偷将錢藏在了木雕之中,以防被人發覺。

不過,有專家指出,這種說法并不靠譜。

朱元璋在紙币發行時整備北元搞得焦頭爛額,并無精力和時間搞“肅清”運動,

是以原主人肯定不是因為是害怕皇帝才把錢藏起來的。其實,真相有時候可能很簡單。這件木雕名為“達到涅槃境界的修行者”,從造型上就不難看出,是一件男性的收藏品。

男人偷偷在自己的手把件中藏錢,很明顯是為了藏點私房錢呀,仔細想想這并不稀奇。

盡管古代男子地位很高,但從古至今,隋文帝、房玄齡……很多曆史名人也都是著名的“妻管嚴”。

為了讨老婆歡心而上交所有的工資,等到有需要用錢的時候,還不好意思和老婆開口要錢,就會醒悟過來有自己的私房錢是多麼重要了。

是以,這位

明代的“妻管嚴”悄悄在木雕中藏下了大額紙鈔,隻待有機會去兌換成銀兩便可友善自己日常的花銷了。

可誰料,某天外出歸來後,自己的“賢妻”将木雕送給了别人,還得意地說,是挑比較看得過去,丈夫還不經常把玩的藏品送給他人的。

但藏有私房錢的木雕,這男子又怎麼敢頻頻暴露它的身影,對木雕熱切的感情怎麼敢在老婆面前流露出來啊。

男子咬碎鋼牙,也不敢說出其中藏有私房錢,也隻能吃下悶虧,這才讓木雕的秘密呈現在我們的面前。

曆經600年,兩代收藏家從未發現其中奧秘

當記者收到木雕中藏有紙币的消息,采訪已知的第一任收藏家時,他表示,這件木雕從他記事起,就已經在他的家中了。

據說是祖上流傳下來的,已經有長達600多年的曆史了。随着自己家族移民海外,木雕也随之來到了澳洲。

不過,沒過多久,由于當時的公司經營不善,隻能選擇賣掉一些藏品,讓公司能夠得到順利周轉,是以,這份不太起眼的木雕才會落到第二任收藏家的手中。第二任收藏家選擇購買這件木雕,也隻是因為與它合了眼緣,二人并未經過正規的拍賣管道,經過一定鑒定為正品後,便進行了交易。

他對于這件木雕也是比較喜愛的,

把玩時也時常感歎中國古代匠人的

奇幹巧思

,但也從未發現過木雕内還會另藏玄機。2016年,他了解到墨爾本的海外拍賣即将進行,将木雕送去拍賣後,才發現了木雕中藏着的秘密。

專業儀器破解藏鈔之謎

正規拍賣行在收到拍賣品後都會找專業人士,對其進行真僞鑒定和品相評估。

對于這件木雕,從業人員沒有對其有特殊的關注。盡管元朝木雕比較珍貴,但在一衆拍賣品之間,并不屬于稀世珍品。

但當儀器掃描到這件木雕底部有一個細小的縫隙時,從業人員也有些興奮了。因為一些古代的木雕往往設定一些暗格或是機關,位置較為隐蔽,專供主人收藏使用。

過去也不乏一些木雕和工藝品中被發現藏有布帛和畫作的情況出現,從業人員不敢擅作主張,趕忙叫來主管專家。綜合評估下,專家

認定這件木雕中夾藏的是明代寶鈔。

明代寶鈔是世界上迄今為止票

幅面

最大的紙币,現在尚存世的并不多,論價值來說,遠遠高出了木雕本身。

況且,木雕中所藏

銀票上的金額是“壹貫”,換算成明代貨币,也就是相當于28兩紋銀,在明朝當時的生活水準下,這幾乎相當于一個縣長半年的工資。

大面值的明朝紙币更為罕見,

收藏者得知此事,笑逐顔開,誰能想到這尊本就珍稀的木雕中還有更加珍貴的明代紙鈔呢?

明代貨币制度

明代時存在資本主義的萌芽,

沿海地區的手工業十分發達,部分家庭也由作坊式做工,逐漸進化為大規模的雇傭關系,

進而可以積累更多的财富,為大面值的紙币發行打下基礎。

早在北宋,便産生了“交子”,憑它可以換置金銀,是世界上最早發行的紙币。明朝借鑒了前朝經驗,發行了明代寶鈔,讓交易不止局限為金銀,讓更便利的紙币走進千家萬戶。

當時社會也比較安定,人民生活較為富裕,

但由于中央規定收稅隻收新鈔,舊鈔就存在一定的貶值,是以造成了寶鈔購買力不斷下降,最終無奈退出曆史舞台。

總結

珍貴的元代木雕中,還藏有收藏價值更高的明代寶鈔,

這對于第二任收藏家來說,可謂是“買

椟

贈珠”。

這件木雕和它所藏的紙鈔在墨爾本拍賣會引起巨大轟動,

無疑讓世界看到了中國古代手工業和貨币制度的高度發達以及民間的生活智慧。

那位在木雕中藏私房錢的明代男子,也一定沒有想到,

他的靈機一動,為後人留下了多麼珍貴的文化遺産。