馬上要到春節了。誰知前兩天,兒子卻突然對我說:“媽媽,我其實一點也不愛過年。”我覺得有點詫異,便問他:“為什麼呀?我還以為你很喜歡過節呢。之前過萬聖節、聖誕節的時候,你不是都玩得很開心嗎?”兒子卻搖了搖頭:“萬聖節可以在家cosplay(角色扮演),聖誕節你和爸爸會送我禮物。可過年呢,一點意思都沒有。”聽了兒子的話,我陷入了沉思。到底是從什麼時候開始,年味變得越來越淡,春節也漸漸成了月曆上沉悶而面目模糊的某一天……

01

不禁回想起了我們小時候的新年,那是獨屬于70後、80後這一代的記憶。以前,臘月一到,就要開始置辦着過年了。

就像有一首童謠裡唱的:“小孩兒小孩兒你别饞,過了臘八就是年;臘八粥,喝幾天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜粘;二十四,掃房日;二十五,凍豆腐;二十六,炖豬肉;二十七,宰公雞;二十八,把面發;二十九,蒸饅頭;三十晚上熬一宿,初一、初二滿街走。”那時候,沒有網絡購物,也沒有送貨上門,每一樣年貨,都需要在自己去集市上挑選。

在人山人海的集市上,爸爸買了不少瓜子、花生、榛子之類的炒貨。

媽媽在賣春聯、挂曆的攤位前挑了半天,比了又比。最終,還是選了那本她一開始就看上的,畫着胖娃娃的挂曆。

連一貫節儉的奶奶,也難得大方了一回,足足秤了兩斤的什錦糖。付完錢,又向小販多讨了一塊,轉身遞給了眼巴巴的我。

趕完集,就要開始準備各種吃食了。那時候沒有什麼娛樂活動,孩子們最大的樂趣,就是看大人殺豬。隻需一聲吆喝,小小的院子立刻就站滿了人。主人家忙着招呼,幫忙的商量着怎麼抓,而像我這樣看熱鬧的小孩,則個個都踮着腳、用力抻着脖子。

随後,一道道平日裡吃不到的美食就被端上了桌:豬頭肉、炸丸子、豬血腸……其中最讓我懷念的,還是煉豬油剩下的豬油渣。

小孩子們圍着鍋邊打轉時,看着油渣随着起泡翻滾,袅袅的油香盤旋升起。隻盼望着火大一點,再大一點;油出得快一些,再快一些。等豬油渣出鍋後,更是顧不得燙,便匆匆塞到嘴裡,感受瞬間爆開的油花。

除此之外,還要準備些雞、鴨、魚。再蒸上一大鍋白白胖胖的饅頭。出鍋前,有的人家裡還會把一小塊兒紅紙蘸上水,再将五根高粱稭稈兒捆在一起,蘸上被水浸濕了的紅紙,給饅頭點五個紅點,以示“鴻運當頭”。

那時的新年,是趕集時爸爸媽媽牢牢抓住我的手,是寒風裡裹着肉香的炊煙。盡管忙忙碌碌,一想起卻滿是充實與幸福。

02

新年的腳步越來越近,大人也愈發忙碌起來。那時候沒有繁華的大商場,隻能靠媽媽嘎吱嘎吱地踩着縫紉機,為孩子們趕制新衣服。

爺爺一邊嘬着小酒,一邊用蘸滿墨水的毛筆寫春聯。那筆酣墨飽的字迹,鄰居見了,也想讨要一副。

奶奶盤着腿,坐在炕上剪窗花。上下翻飛的小剪刀,一會兒剪出個大蝴蝶,一會兒又剪出個小喜鵲。

爸爸的理發店,也到了一年當中最忙的時候。男人們多半要剪個幹淨利落的平頭,女人們則想着燙一個時髦新潮的卷發。

有句諺語說,臘月二十四,撣塵掃房子。媽媽告訴我們,因為“塵”與“陳”諧音,隻有從臘月二十四開始,掃除陳舊,把晦氣掃出門,新的一年才能迎接福氣。

最讓人難忘的,還是大人們熬的漿糊。熬好的漿糊聞起來香噴噴的,稠的話,還能拉出半人高的絲兒。

等豬圈雞窩旁貼好了“六畜興旺”,米缸面缸旁貼滿了“五谷豐登”,院子裡的水井都貼上了“川流不息”時,我就知道:真的要過年了。

那時候的新年,是花棉襖,是手寫的春聯,是随處可見的紅色。

那段時間,每天睜開眼睛的第一句話,就是“到底什麼時候才能過年”。

媽媽也總是笑眯眯地回答我,快了快了。

03

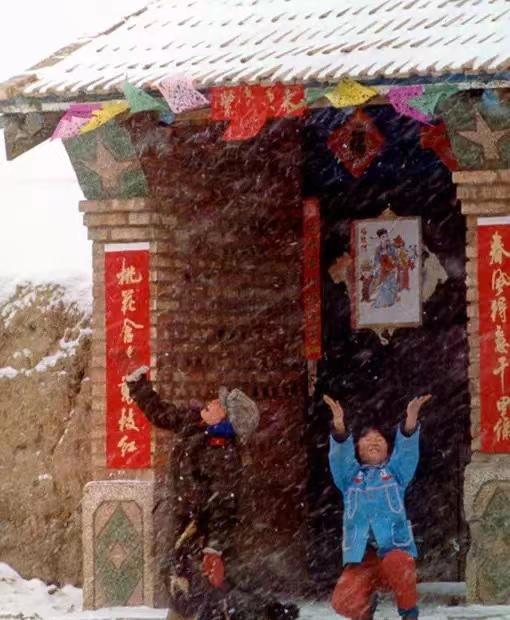

那時候沒有手機、遊戲,孩子們卻總能輕而易舉地獲得快樂。噼裡啪啦的鞭炮聲此起彼伏。沒一會兒,就留下滿地的紙屑,和難以消散的白煙。

孩子們聞聲趕來,撿起未能爆炸的散炮,揣進兜裡。直到口袋都裝不下了,才心滿意足地離開。

拉着小夥伴們一起打雪仗,等媽媽要不耐煩了,才拍拍褲子,急匆匆地跑回家。正好看見第一鍋餃子,在盤子裡冒着熱氣。餃子的香氣,一下子勾起了肚裡的饞蟲。和大人們圍坐在一起,吃到肚子溜兒圓才依依不舍地放下手中的筷子。

吃完年夜飯,孩子們還是興奮不已。每個人都瞪大了雙眼,一直熬到大年初一的零點。向家裡的老人磕個頭,說句吉祥話,眼睛卻一直盯着長輩手裡的紅包。

有一回,我兜裡揣着“巨額”壓歲錢,幾個一進制錢的鋼镚兒,和小夥伴們出去瘋跑。回家以後,才發現不小心丢了一個。一連好幾天,隻要想起這件事,就忍不住心疼,也不出去玩了。爺爺得知後,沒有說什麼,而是默默掏出了一張布滿折痕的一進制錢,又抓了一大把什錦糖一并遞給我。連吃了七、八個高粱饴後,我才又好了起來,蹦蹦跳跳地出門了。

那時候,我們企盼過年。

總覺得,過年就意味着自己又長大了一歲。

卻未曾想過,那些疼愛我們的人也在這年複一年中,漸漸老去了。

04

可如今,一轉眼30年過去了,現在的孩子又是怎樣過春節的呢?他們不再期盼枕頭底下的新衣服。畢竟,新衣服想穿什麼時候都能穿,不用再等到大年三十。

他們也不再期待年夜飯。那些尋常的雞、鴨、魚、肉在飯館、超市随處可見,早都吃厭了。

他們甚至不再期盼過年。對他們而言,那種一家人圍坐在一起熱熱鬧鬧聊天守歲,窗外煙花爆竹噼啪作響,狼吞虎咽吃着年夜飯的場景,真的很難想象了。他們的新年過得比我們那一代要便捷、豐盛得多。

但同時,也比我們空虛、無聊不少。去年,我和孩子爸爸帶着兒子一起回老家過年。有了全年無休的超市,我們再也不用人擠人地去趕集、囤年貨了;家裡也不再熬漿糊了,透明膠一貼就完事;年夜飯越來越豐盛,但和春晚一樣,在一家人眼中隻剩下索然無味……整個新年,兒子一直在抱怨農村沒有wifi,屋裡沒有廁所,問了一遍又一遍“我們什麼時候才能回家啊?”這一刻,我才意識到:到了這一代,關于新年的儀式越來越精簡,以至于孩子們對春節的期許都被精簡掉了。沒了儀式感,節日變得不再像節日,年味也變得越來越淡了。

05

作家小麥芃芃說:

“你給孩子什麼樣的儀式感,他就會從中獲得怎樣的價值觀。”美國亞特蘭大日報社曾做過一項研究,結果發現:在家裡“gathering stories and memories(收集故事和回憶)”所帶來的幸福感,遠勝于物質的滿足,甚至超過了學業、事業上的成功。尤其是家庭傳統。它給所有家庭成員留下的回憶和帶來的幸福感是源源不斷的,不會因生活的變化而改變。是以,如今與其費盡心思地考慮過年吃什麼、穿什麼。到不如營造一些适合當代孩子的儀式感,為這個節日賦予特殊的意義,比如:

給孩子準備一份新年禮物

一份精心準備的禮物,能讓孩子感覺到父母的愛,也能賦予他們夫妻的能力。這件禮物不一定貴重,可以是一支花,可以是一張賀卡,也可以是孩子一直想要的那一件玩具。重要的是,通過送禮物,讓孩子明白背後的意義:無論如何,我們始終愛着、珍惜着彼此。

全家一起大掃除

今天,一起大掃除不再僅僅是為了清洗器具、拆洗被褥、撣拂塵垢。更重要的是教會孩子整理和收納的能力。讓他們明白:生活的意義,不在于擁有了多少的物質,而在于擁有獨立的能力和告别過去的勇氣。

邀請孩子一起制作年夜飯

拿出我們珍藏已久的餐具,給孩子布置一些小任務,問問孩子食物應該如何擺盤。在柴米油鹽的煙火氣裡,尋找家的溫度和愛的蹤迹。每年拍一張全家福每年春節都在固定的時間、地點拍一張全家福。即便有一天,孩子長大成人,也不會忘記:

家是他們的退路和後盾,家人之間的愛和親密也永遠都不會消失。

計劃一次全家出遊

新年假期,與其三個人在家各自捧着手機,倒不如計劃一次出行。目的地不一定很遠,可能隻是家附近的景點或是公園。讓孩子穿着新衣,懷着期待,和父母商量着目的地,相信這一定會成為他們童年中最美好的記憶之一。實際上,儀式感不需要那麼多的繁文缛節,也不必大費周章。可能隻是花了一點小心思,多了一點小用心。但至少,日後我們的孩子提起新年,想到的不再隻是搶紅包和玩手機;未來某一天,當他回憶起自己的童年時光時,也能從冬日裡的那一抹紅色,和家庭中那吹不散的溫度中汲取力量。