如果貝恩德·勒克(Bernd Roeck)提供的達·芬奇的話沒有錯——達·芬奇認為自己一事無成、毫無建樹,他觸碰的都是别人看不上的東西——那時候的達·芬奇,大概也不會想到,幾百年後他成為了世人口中的全能天才、大家崇拜的偶像,被衆人孜孜不倦地研究恨不得将其解剖的對象。貝恩德·勒克提這句話,其實想借此來概括當下關于達·芬奇的研究現狀。世界名人的IP其實不好蹭,大家都争着搶着要在這一塊耕種的時候,想要出圈其實很難,即使是嚴謹的學術界,擁有海量一手材料,怎麼寫好達·芬奇這一傳奇人物,仍是個挑戰。

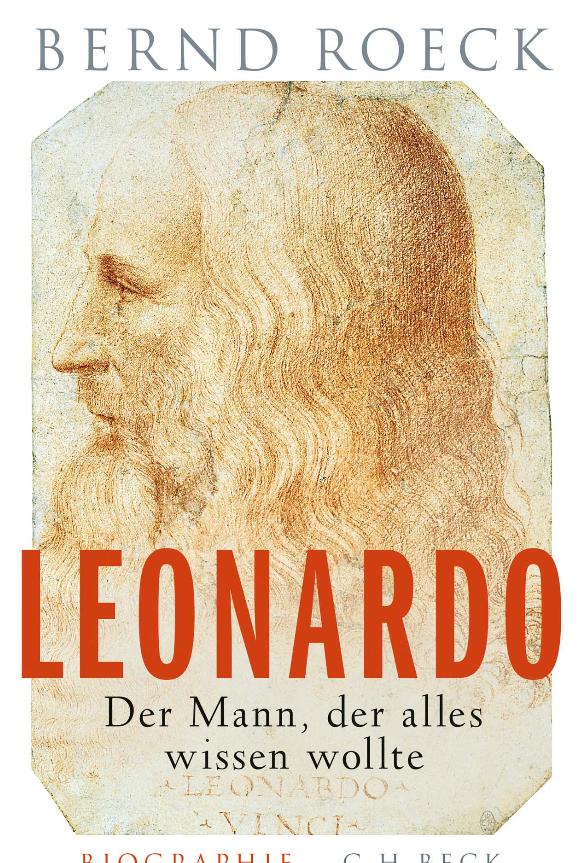

關于達·芬奇的傳記,中譯本幾乎每年或者隔年就出版一本,為達·芬奇寫傳的著者國籍遍布歐美(意大利、法國、德國、美國、英國等),俄國作家德米特裡·謝爾蓋耶維奇·梅列日科夫斯基甚至以達·芬奇的生平為創作藍本,寫就《諸神的複活》一書……如果用“琳琅滿目”來形容達·芬奇傳記在出版界的狀況,似乎并無不妥。即便如此,2019年,貝恩德·勒克還是出版了他研究達芬奇的成果„Leonardo:Der Mann, der alles wissen wollte“。2022年,這本書被翻譯成中文,正是這本《達·芬奇傳》。但還是要吐槽,這本書在簡介中強調著者運用海量文獻,但除了書中穿插的達·芬奇的作品有資訊說明,文中相關引用與參考文獻全部被删去,這其實會讓著者的研究的信服力大打折扣;中文翻譯部分句子可能受原著的影響,表達不是特别順暢(例子:“列奧納多被拿破侖的軍隊從米蘭拿走的筆記本儲存在巴黎法蘭西學會,”這句就不是很能了解什麼意思)。

貝恩德·勒克是德國文藝複興史專家,是以這本《達·芬奇傳》以達·芬奇的一生為線索,串聯出他所處的文藝複興時期歐洲的社會面貌與藝術生态。基于此,書中展現的就是貝恩德·勒克對達·芬奇創作的與别不同的了解與剖析,對達·芬奇傳統研究出現的不足提出自己的見解,更重要的一點是,他試圖在這本書提到達·芬奇超越他的時代,成為前沿者的原因,是文藝複興時期的“外來思潮”。

不過“外來思潮”并不算得上一開始就影響達·芬奇,至少他學習繪畫技藝之前。在這本書中,著者似乎有意從達·芬奇的出生開始,糾正過去達·芬奇研究的普遍觀點。比如,達·芬奇并非是小天才,他對人文學科知識的汲取,很大程度受家庭的影響(父親職業需要),學畫畫也是托父親的人脈關系之福,找到當時佛羅倫薩最好的藝術家韋羅基奧,擔任達·芬奇的繪畫老師。

貝恩德·勒克認為達·芬奇于1465年進入韋羅基奧工作室學習繪畫技藝。這一時期,歐洲的文藝複興正走向巅峰(16世紀),與阿爾貝蒂提出的繪畫“多樣性”一樣,達·芬奇不僅深受阿爾貝蒂的影響,也浸潤在文藝複興繁榮發展的多樣風格的土壤之中。

達·芬奇什麼時候出圈的?書中并沒有具體定論。根據貝恩德·勒克的研究,達·芬奇學成并成為韋羅基奧合夥人後,再經由他的父親之人脈,開始陸陸續續接收繪畫的訂單,但很多時候我們現在多能看見的畫稿,大部分并沒有被達·芬奇當作成品傳遞給客戶,貝恩德·勒克認為這是達·芬奇自身的完美主義所造成的,他隻要不滿意手頭上的創作,就難以将其完成。不管如何,16世紀初,達·芬奇已是王室不可忽視的“大師”,這一時期的前後,他正着力于研究飛行技術——仿生科技(鳥類),他的觀察與研究,被後來的科學史家皮埃爾·迪昂稱之為“機械化時代”。也是這個時候——1502年及之前,達·芬奇幾乎可以按照自己喜好随意選擇贊助人。

“能畫出《蒙娜麗莎》的人隻有列奧納多(達·芬奇)。”比起弗洛伊德對《蒙娜麗莎》所進行的關于達·芬奇性啟蒙和性取向的分析,貝恩德·勒克在書中反而提醒我們,《蒙娜麗莎》的出衆之處,是達·芬奇對畫具材料知識的掌握以及他用在這幅作品上的高超技藝:

《蒙娜麗莎》是達·芬奇為商人焦孔多的妻子而作,耗時四年,但也一如以往,這幅作品其實是“未完成品”。

“外來思潮”到底如何展現在達·芬奇和他的思想、作品上?在《達·芬奇傳》中詳述的部分裡,似乎也很難辨清這一點,不過根據貝恩德·勒克所總結的,達·芬奇這人充滿多面性,他一生的軌迹很符合當時歐洲國家發展的程序;文藝複興的繁榮發展,多元化的資訊成為他的營養;傳統學科與思想如蓋倫的醫學、托勒密的宇宙學、亞裡士多德的實體學及中世紀的力學等等,又成為他思想的基礎。

不難發現,達·芬奇有着非常人所有的充沛精力。事實上,《達·芬奇傳》原版的标題中,貝恩德·勒克是這麼概括達·芬奇的:“Der Mann, der alles wissen wollte.”(那個想知道一切的人)他稱他對一切事物充滿好奇心,對一切事物不眠不休地研究。據說民間心理學會認為達·芬奇罹患“注意力缺陷障礙”(ADHS),但他的筆記又凸顯他“過度專注”的一面。這種沖突性也反映在他的完美主義與上述最初那句他所說的過分謙卑的話中,一位企圖名揚天下之人,又為何聲稱自己一事無成?不過,他那衆多未完成作品又似乎證明着他是一個“三分鐘熱度”的人,究竟在他的計劃中,那些作品會在什麼時候成為真正的完成品,而他心中覺得滿意的作品又是如何面貌?盡管貝恩德·勒克以406頁(中譯本)論述達·芬奇及屬于他、代表他的文藝複興時代,但達·芬奇的創作,他真實的想法,他真實的一面,仍如《蒙娜麗莎》一般,成迷。

達·芬奇唯一真實的自畫像,是這畫在圓拱窗平面上的影子。(1492年,米蘭舊宮)