作者:聯考美術傳播

編輯:藝推YITUI

SIINCE2022

藝推|張辨堅油畫作品精選

Art Push Culture

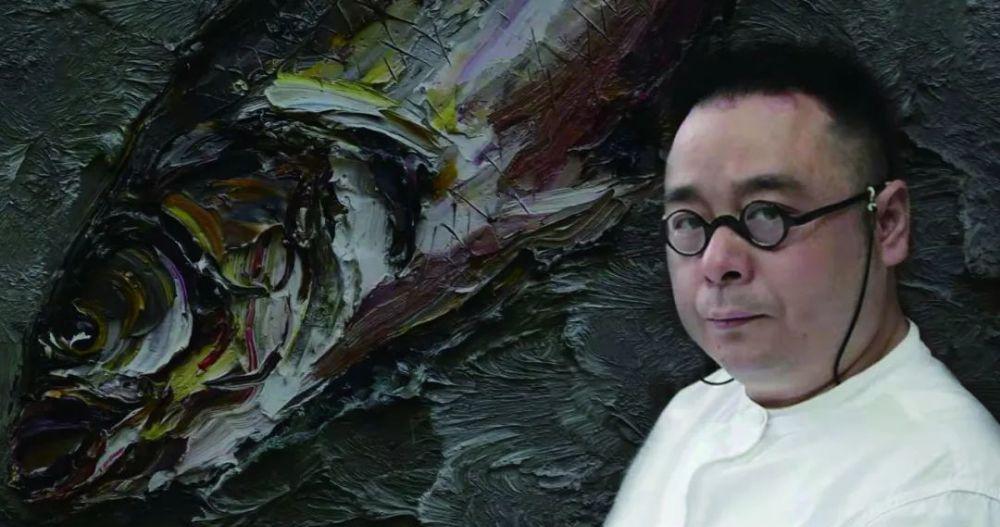

張辨堅,著名油畫家,中國美術家協會會員,德國漢堡藝術家協會成員,其先後畢業于中國美術學院,德國漢堡美術學院,獲博士學位。獲浙江美術獎,第十三屆全國美展進京作品獎。

參展經曆:

2006年,作品《老人像寫生》獲“江西省第二屆青年畫家素描大賽〞金獎。(江西省文聯 江西美術家協會)

2006 年,油畫作品《奔向草原》入選“江西省第四屆青年美術作品展”。(江西省文聯 江西美術家協會)

2009年,油畫作品《靜物系列之一》《靜物系列之二》獲“中國美術學院第四屆世紀之星油畫創作展”佳作獎。(中國美術學院美術館)

2009年,油畫作品《靜物系列之三》《即将消失的記憶》 參加“霧像方舟第二屆‘藝術春天’中國美術學院研究所學生作品群展”。(中國美術學院美術館)

2011年,在德國漢堡舉辦個展。(Galerie Corone )

2013年,在德國漢堡舉辦小幅作品展。(Loock Galerie)

2013年,油畫作品《懸浮》參加“留德藝術家油畫作品展”。(慕尼黑 漢堡藝術協會舉辦)

2015年,油畫作品《十四層兩個擦玻璃窗的男人》入選“朝氣·夢想·未來”首屆江西省青年美術家優秀作品展。(江西省委宣傳部 江西省文化廳 江西省文聯聯合舉辦)

2017年,油畫作品《發酵系列之一》參加“中國南方油畫家作品邀請展”。(中國美術家協會齊魯美術館 浙江油畫家協會)

2017年,油畫作品《沿坑嶺頭》參加 “浙江省‘綠水青山·浙江山地’,油畫寫生大展”。(浙江自然博物館)

2018年,油畫作品《故鄉》參加“新時代·新浙江油畫作品展”。(浙江省油畫家協會 浙江省美術家協會)

2018年,油畫作品《一瞥系列之二》入選“第七屆全國(大芬)中青年油畫作品展”。(中國美術家協會 大芬美術館)

2018年,油畫作品《一瞥》入選“2018年全國油畫作品展”(中國美術家協會 上海青浦青渚美術館)

2019年,作品《一瞥系列之六》參加“第十三屆全國美術作品展”“第三屆中國美術獎·進京作品展”,并獲“進京作品獎”“浙江美術獎優秀獎”。(北京中國美術館 甯波美術館 浙江美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之八》入選“第十三屆全國美術作品展”,并獲“浙江美術獎優秀獎”。(四川美術學院美術館 浙江美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之西溪濕地》受邀參加“新時代畫卷《美術檔案》創刊十周年全國油畫名家作品展”,并被收藏。(北京 聖東方美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之十二》入選“第八屆全國(大芬)中青年油畫作品展”,并獲獎。(中國美術家協會 大芬美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之九》入選“‘逐夢·威海衛’2019全國風景、靜物油畫作品展”。(中國美術家協會 威海佳潤美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之四》入選“美麗黃河口·全國中國畫、油畫作品展”,并獲最高獎,被收藏。(中國美術家協會 東營美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之二》入選“江南如畫——中國油畫作品展”。(中國油畫學會 蘇州美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之六》參加“大潮湧進——浙江省第十四屆美術作品展”,并獲“浙江美術獎”。(浙江省委宣傳部 浙江省文化旅遊廳 浙江省文聯 浙江美協 浙江美術館)

2019年,油畫作品《一瞥系列之八》參加“大潮湧進——浙江省第十四屆美術作品展”,并獲“浙江美術獎”。(浙江省委宣傳部 浙江省文化旅遊廳 浙江省文聯 浙江美協 浙江美術館)

2021年,油畫作品《一瞥系列之九》入選“‘鄉村振興·童話雲和’浙江省美術作品展”。(浙江美術家協會)

2021年,油畫作品《廬陵貢品之肖像》受邀參加“日照——2021全國寫實繪畫藝術展”,作品被收藏。(山東 日照美術館)

2021年,油畫作品《一瞥系列之五》參加東營美術館館藏作品展。(山東 東營美術館)

▲張辨堅

一瞥系列之六

油畫

180cm×170cm

2019年

(入選“第十三屆全國美展綜合材料展”,獲“進京作品獎”)

一瞥系列之八

(入選“第十三屆全國美展油畫展”)

自述

文 / 張辨堅

藝術來源于生活。每個畫家都有自己的生存環境,換句話說,畫家的作品往往離不開自身環境的影響。《一瞥系列》是近兩年來我比較重要的系列作品。五年一屆的全國美術作品展覽是國家級的權威性、綜合性大展,我沒有刻意去尋求題材,而是延續了平時的創作思路,這個系列作品有兩張參加了這次全國美展,一張在綜合繪畫展區(進京作品),另一張在油畫展區。

作品《一瞥系列》的思路形成,其實也是我在生活中突然被某個瞬間所觸動,自身文人的角色,身邊的朋友也大多是同樣的境遇,趨同的品味取向。畫的是朋友,其實畫的亦是自身。古有文人名士的各式雅集,他們閱曆豐富、博學多才,今亦有才華橫溢的先生、才俊。我時常夢遊古境,現實中亦穿梭于文人道場,不斷得到點化,不斷受到熏陶。清代書畫大家恽南田說,“群必求同”,一個群體必然有同。我也一樣,在這個群體裡得到廣泛滋養。油畫本為舶來藝術,從漢堡留學歸國後,我深感西方油畫體系與中國油畫體系相異。我愈加研習中國傳統文化,進而反思自己。吳冠中等先輩已然在中西油畫的融合之路上碩果累累,而如今中國的油畫一片繁榮,處在最好的時代。如何進一步把中國油畫推向新的高度是我們這一代人窮其一生的追求。作為畫家個體,博大精深的曆代文化精粹無疑是我的營養,沒有中國傳統文化底蘊的滋養,創作之源必将枯竭。

從繪畫方式上講,我習慣于調動感性的積極性。《一瞥系列》首先在布局上顯示了強烈的俯瞰視角,營造一種不刻意的瞬間,在草圖上反複調整觀看角度,敏感的視覺神經系統在被觸的一刹那,畫家的身體也随之進入了布局。這亦是創作成敗的前提。另外,在畫畫這件事情上,我具有雙重性格。我既吸吮着先輩們文化遺産的營養,迷戀學院教會我的直接面對對象寫實的經驗,又割舍不下當代繪畫新的建構秩序所引發的哲學式思考。很顯然,在這個資訊爆炸、圖像泛濫的時代,我失去了安全感,終究感到疲勞。于是我躲進了工作室,本能地将中國畫家骨子裡的“文氣”,“書寫性”地宣洩出來。我習慣以厚堆顔料和有力的筆觸來表述畫面内容,通過将源于自然的圖像進行心理層面、視覺角度把控,來呈現畫面的韻律感,提升自身的學術認知和情感體驗,用富有激情的豬鬃毛刷、刮刀分割着自然、人性、社會等的關聯……講述着“看”到的價值。

關于《一瞥系列》的創作方法論,我采用的是直接畫法。弗洛伊德的相關理論對國内油畫家的創作有着深遠影響,其單刀直入的繪畫方式,恰好符合中國傳統的“書寫性”(書法)。我時常在畫布上做個厚底,在底色未幹之前開始畫局部,這樣作畫時用筆更加流暢,顔色交融更加自然,能直接将繪畫痕迹呈現觀衆,強調“畫味”。在觀看方式上,先要看到自己心裡的“物像”,繼而“寫”在畫布上,我津津樂道于畫布上偶遇的驚喜,“寫” 的過程猶如書法創作,寫的痕迹極具“畫味”。

“西學東漸、西畫東遷”,許江老師認為真正讓國人焦心的是如何堅守“中學為體,西學為用”的根源性的體用關系。創作過程無疑是困難重重的,既要有對油畫來自西方身份的警覺性(純正油畫味),又要在内心深處立足東方文化。作為畫家個體,唯有理性地吸納與鑽研西方油畫并且立足自身的境遇,學習本民族精髓,對話當代境遇,方可不斷突破自己。

“80後”的一代畫家,作為新中國改革開放後的第一代年輕人,已漸漸步入成熟。在新的時代,我反思身為畫家如何就當今社會的發展進行藝術表述,以回饋社會。國外的學習經曆,開闊了我的視野。國内外師友們的創作方法論深深地影響着我,趙無極、尤恩等先輩的講學激發我重新尋找繪畫的可能性,德國新表現主義的實踐打開了我的創作思路,我感謝這個時代對畫家的重視與關注,同時又警示自己應勿忘初心,憑着對油畫這門藝術的熱愛,努力學習先輩畫家倡導的油畫本體語言,在創作道路上勇攀高峰。

作品欣賞

十四層兩個擦玻璃窗的男人

180cm×190cm

2015年

沿坑嶺

80cm×60cm

2016年

外婆家

40cm×80cm

有藕的靜物

120cm×80cm

2017年

發酵系列之三

120cm×50cm

發酵系列之二

70cm×50cm

發酵系列之八

一瞥

140cm×130cm

2018年

一瞥系列之三

170cm×168cm

一瞥系列之四

180cm×90cm

一瞥系列之九

130cm×140cm

一瞥系列之十二

132cm×140cm

有魚的靜物

廬陵貢品之肖像

60cm×80cm

2021年

蔬菜系列之九

50cm×50cm

婺城風景

Y I T U I C U L T U R E

藝推TITU