從古代夜觀天象,到透過望遠鏡思考天體規律,再到依靠科技奔赴太空,人類對浩瀚宇宙的好奇心都從消失過。肉眼觀察星星真的能總結出規律嗎?人類為什麼對宇宙如此癡迷?千年來探索宇宙的方式有了怎樣翻天覆地的變化?澎湃問吧邀請北京愛太空科技創始人白瑞雪,一起聊聊人類探索太空之旅。

古人怎樣肉眼觀星

@柒星:古人肉眼觀星是如何總結出規律的?

白瑞雪:首先,肉眼觀星需要确定一系列的參照物和坐标。沈括在《夢溪筆談》裡說:“天事本無度,推曆者無以寓其數,乃以日所行分天為三百六十五度有奇。既分之,必有物記之,然後可窺而數,于是以當度之星記之。”意思就是說,天體運作是很複雜的,制定曆法者用劃分周天的方式來将複雜問題相對簡單化,但劃分周天需要參照物,于是以黃道附近星體為标記。

從古巴比倫古希臘的星座圖到中國古代的“三垣四象二十八星宿”,幾乎每個古老文明都有自己的星座劃分。他們以比較亮的、位置不變的恒星為基礎,把天空劃分成不同區域,每個區域就是一個星座,并以自己對該區域星星組成什麼圖案的想象來命名。星座,就是通過建立坐标系來記錄天體位置的方法,是科學上通過對參照系次元的約定來界定對象世界認識範圍的古老表達。

第二,既然用感官觀察有很大局限性,那就想辦法進行間接觀察。古今中外的天文儀器中,很多都是間接觀察的工具。中國最古老的天文學和數學著作《周髀算經》的“髀”,一般認為就是指一種有刻度的木杆,用于測量日影。太陽不好直接觀察,但測量太陽投射到地面上的影子是不難的,通過觀測日影的移動、長短可以總結太陽影子的周期性變化,進而劃分春夏秋冬。2016年,“二十四節氣——中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺産代表作名錄。從列入名錄的這個正式名稱就可以看出,“立竿見影”作為一種間接觀察方法,是古人科學方法、科學精神的展現。

第三,計算,在古人的宇宙觀測中發揮了重要作用。前面提到的《周髀算經》記載了利用勾股定律測量節氣的方法,曆代天文曆法更是展現了古人對天體運動進行時空計算的計算依據、換算關系和運算過程。這是一個非常有意思的問題。關于中國古代早期數理天文學的發展,可以看看牛津大學中國古天文學者Christopher Cullen《天空的數字》(Heavenly Numbers),如果結合“李約瑟之謎”來考察就更有意思了。

以上隻是舉例,并不全盡。我們知道,科學活動是發現規律、總結規律、利用規律的過程,理論、實驗和計算是科學研究的三大手段。雖然這些手段在現代科學發展階段提升至新高度,它們在古代也都有其雛形,都在缺乏科學儀器、靠肉眼觀天的時代起到了重要作用。而無論農耕文明中的曆法還是海洋商業文明的航海,觀星水準的高低直接關系一個族群的生存,是以東西方文明的智者都會竭盡全力夜觀星象并總結規律。

宇宙探索有哪些進展

@西瓜可樂味:技術對探索宇宙有多大幫助?最初我們靠什麼儀器看宇宙,對它又有哪些想象?

白瑞雪:人類曆史是不斷利用工具拓展生存與認知空間的曆史,太空探索既得益于技術,又反過來影響、帶動、輻射了更多技術的進步。全球航天事業發端以來的半個多世紀,航天技術将千百年來人類對宇宙的求索帶上了新的台階。

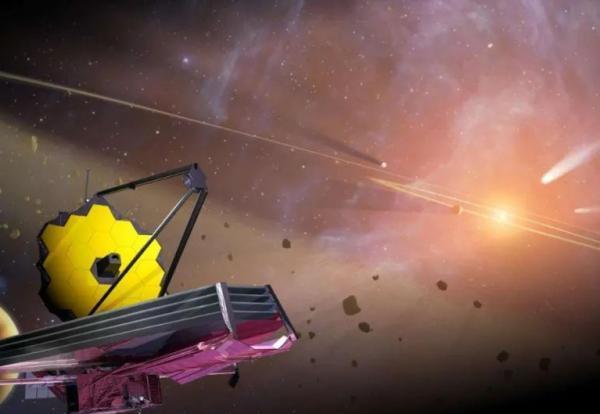

利用航天技術,我們能夠派出無人探測器抵近行星觀測,進而獲得地面上無法得到的圖像與資料;利用技術,我們能夠在大山深處建設大型射電望遠鏡、甚至在地球軌道上通過衛星陣列捕捉宇宙誕生之初的漣漪;利用技術,我們能夠開展長期有人參與的空間科學實驗,進一步揭示宇宙奧秘并為人類造福。

回顧一下400年前的文藝複興時期,人類是怎樣利用望遠鏡觀測宇宙。伽利略時代,望遠鏡被發明、推廣,科學家們第一次獲得了肉眼之外觀察夜空的儀器——在他們的時代,觀測夜空即是探索宇宙。通過觀測資料的積累,人們逐漸意識到,不論前人的宇宙結構理論再精細(比如本輪-均輪模型),也無法完美拟合火星等行星以地球為參考系的運動速度。于是,日心說逐漸獲得知識分子的認可,新實體學也随之站穩了腳跟。當然,“看”隻是人類認知世界的一種方式。基于更多原理的精密儀器在天文學史發展中的貢獻,大家有空時可以查閱《技術史》第三卷第二十二章“1500年前的精密儀器”。

每個特定時代的人對于宇宙的想象,取決于當時的宇宙探索技術水準以及由此帶來的主流世界觀。還是以望遠鏡為例。很長一段時間内,人們根據自身所處位置觀察大地方位,對世界的想象就是“天圓地方”,而望遠鏡的使用,徹底消解了人類自以為處于宇宙中心的念頭。

伽利略仰望星空

而關于地球和月球關系的思考,也在科學和想象的兩條道路上同時發展。自從通過望遠鏡裡第一次看到了表面高低不平、環形山連綿的月球,人們有了比嫦娥奔月神話故事更接近真實的想象,比如凡爾納的科幻小說。今天我們驚奇地發現,凡爾納對于從地球到月球的一系列科學、技術、工程設想,與後來人類的登月活動有着許多吻合。

商業航天“燒錢”還是“賺錢”

@小兔兔:探索宇宙,可以帶來多大盈利?

白瑞雪:這是一個很有意思的問題。很長一個曆史時期裡,全球太空探索是以國家為主體,以認識宇宙、探尋人類未來生存空間和提升地球人生活品質等等為目的開展的活動。從這個意義上說,它是一項着眼未來、公益性的工作,是不賺錢的。然而,本世紀初,世界各國紛紛出台政策鼓勵發展商業航天,SpaceX等一批私人航天公司興起。

為什麼會出現這種局面呢?因為商業是一種被實踐證明了的、可持續的、能極大激發人創造性的驅動力,航天領域引入商業的本質是競争、選擇、活力、創業和更大規模的從業者和受益者,将航天從國家行為逐漸發展為一個國家與市場結合的産業群,進而為更多人帶來福祉,為全人類的未來帶來更多可能性。

那麼接下來的問題就是,航天怎麼賺錢?目前看來,全球商業航天的商業邏輯基本上可以概括為兩類:要麼有用,要麼好玩。

“有用”包括:賣航天器(火箭衛星整器到部元件、新材料、太空基礎設施等),賣航天器發射服務(火箭搭載、配套的測控保險、配套的地面設施與服務等),賣航天器在軌服務(在軌維修加油、垃圾清除等),賣航天器資料與應用(通信遙感導航應用、對地對天資料等),賣空間資源(空間技術試驗與科學實驗、地外采礦等),以及還有很大想象空間的航天技術轉移與擴散(美國人常說的spinoff)。

“旅行者空間站”太空豪華酒店

第二類生意,“好玩”。這一類包括:賣太空體驗——從亞軌道、地球軌道到月球軌道的太空旅遊今天都有了相應路線,針對人人可能有給飛天夢的巨大市場潛力,未來發展主要取決于載人飛行成本能降到什麼程度;賣情懷——中國公司搞過DNA上太空,美國有個太空葬禮公司把人的骨灰送入近地軌道(雖然遲早是要進入大氣層燒毀的),都是這一類的代表,其核心在于文化理念:賣廣告——在同質化廣告充滿地球每一個角落的今天,上太空打廣告是給不錯的選擇。從國外到大陸,航天器冠名貼logo甚至用小衛星建構“太空廣告牌”都有了構想和實踐;賣文創——雖然絕大多數人一時半會還上不了太空,太空理念、航天活動和元素在娛樂、教育等領域與大衆消費行為的結合,正在創造成熟的商業模式。畢竟,俄羅斯的電影都上空間站拍攝了,還有什麼不能想象的呢?

當然,這些盈利模式大多是理論上的。周期長、成本高、機制複雜的特點決定了航天賺錢并非易事,全球大多數商業航天公司還處于燒錢階段也屬正常,探索才剛剛開始。