銀翼殺手

1982年6月,三部科幻電影在美國影院上映:《星際迷航2:可汗咆哮》、《異形E.T.》和《銀翼殺手》,在前兩部作品之間的差距中掙紮求生,最終以微不足道的3300萬美元和2800萬美元收支。不僅如此,這部電影的收視率一直在下降,甚至一度被評為糟糕。

斯坦利·考夫曼(Stanley Kaufman)當時是《新共和》的影評人,他評論了《銀翼殺手》:"這部作品隻不過是一句關于人類受到人形非人類威脅的老話。

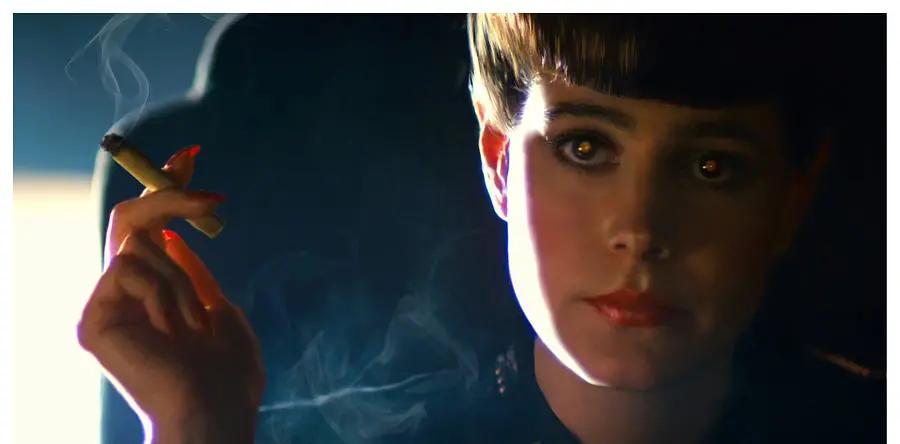

考夫曼的評論反映了當時評論家的主流态度,這部電影對觀衆的吸引力隻是視覺上的,因為它是由導演雷德利·斯科特(Ridley Scott)和哈裡森·福特(Harrison Ford)等人撰寫的。

不過,我們現在來回顧一下銀翼殺手,它上面的标簽已經成為科幻電影史上的經典,其背後的哲學内涵和藝術價值備受追捧。

大多數人将此歸因于1992年的導演剪輯和2007年最終剪輯的推出。誠然,多個版本的出現給了《銀翼殺手》一個重新審視和評價的機會,但我們可以通過導演雷德利·斯科特(Ridley Scott)看到,無論創作者和制片廠如何修改,這部電影的原始主題和内涵都無法改變。

終極夾蓋

近40年過去了,你看什麼版本的觀衆?也許你不知道。

顯然,《銀翼殺手》是一部超越時代的作品,時代的局限使人們無法真正看到作品的原貌,而現在我們又能了解它的意義。

在本文中,從時代的角度出發,通過人工智能的發展,看一下人類般的智能題材,一度被評為平庸之作的《銀翼殺手》是如何逐漸被譽為神之作的。

<h1級"pgc-h-center-line">正在受到人工智能的關注</h1>

近年來,人工智能逐漸進入大衆視野,尤其是在2017年AlphaGo戰勝世界排名第一的人類棋手柯傑之後,掀起了人工智能的熱潮。另一方面,人類不斷意識到這種技術創新的威脅。

這些問題可以通過科幻電影來發現,比如2004年的《機械敵人》,2015年的《機械師吉》,或者2016年的劇集《西部世界》,所有這些都設計了一個強大的人工智能角色,可以在各個方面與人類競争,做任何他們需要做的事情。

但這些例子都是本世紀的産物,而上個世紀的銀翼殺手看起來更"老"了。

《機械師敵人》2004

抛棄《銀翼殺手》等《銀翼殺手》的标簽,追溯其起源,其實是對人工智能的反思和探索,來源于原著小說《仿生想要電子綿羊嗎?》

在這本書中,菲利普·C·K·迪克(Philippe C. K. Dick)在1960年代使用分析哲學來描述一種測試邏輯,該邏輯通過複制他對現實世界某些概念的缺乏經驗來确定一個人的身份。

Philippe C. K. Dick, Do Bionics Want Electronic Sheep?》

我們可以簡單地将某些概念解釋為一個符号,例如,在小說和電影的背景設定中,動物在現實世界中消失了,這些符号的記憶保留在前一個時代的人腦中。

但是讓我們想一想,如果下一代人出生時沒有動物的概念,他們會與被創造的人有什麼不同?

而這裡的動物可以被很多東西所取代,比如BB機、諾基亞等等,當不同年齡段的人對這些象征性概念做出反應時,我們就可以分析他們的時代。

是以,菲利普·這種由K. Dick設計的測試方法存在嚴重缺陷,與著名的圖靈測試有根本的不同。圖靈測試的意義在于确定人工智能是否符合标準,而前者确定威脅并排除殺死複制器的威脅。

是以,《銀翼殺手》其實是一個強大的人工智能如模仿威脅的反思,圍繞這條線,延伸出自我認同的判斷、人工智能的覺醒等方向。

但是,這種反思和探索真的會在1980年代引起任何人的注意嗎?

現實告訴我們:很難。

複制人羅伊

當時,人工智能剛剛進入以知識為中心的發展階段,即通過學習、推理等方式模拟智能,創造出更适合商業的産品,而人工智能的概念已經近30年了,發展的步伐顯而易見。

"Hal 9000"代表了導演斯坦利·庫布裡克(Stanley Kubrick)1968年電影《2001太空漫遊》(2001 Space Odyssey)中這一階段的最高應用,但在現實生活中,我們仍然無法創造出這樣的産品。

"2001太空漫遊"哈爾9000

是以,《銀翼殺手》探讨強人工智能威脅的主題難免過于先進,人類世界甚至沒有在各個方面迎來人工智能薄弱的時代。

強人工智能和弱人工智能之間的差別在于創造力,像AlphaGo這樣的弱人工智能隻是在單一的計算環境中超越了人類,而《銀翼殺手》中的模仿者可以在不消耗人類世界資源的情況下創造像人類一樣的東西。

AlphaGo是一種典型的弱人工智能

同時,我們經常提到,科幻類藝術作品往往比現實世界領先幾十年,正如《銀翼殺手》及其原著小說所證明的那樣。

當今的現實世界正處于弱人工智能廣泛使用的時代,它們也開始逐漸進入人類生活,比如手機中的語音助手,是以我們難免會思考:當下一個階段到來時,人類會發生什麼?

正如我們上面提到的,21世紀的電影都和《銀翼殺手》一樣思考方向,或多或少都受到了它們的影響,甚至催生了像《複仇者聯盟2:奧創紀元》這樣探索超人工智能的作品。

進入21世紀以來,《銀翼殺手》的地位逐漸顯現,并變得尤為重要,它不僅是科幻電影史上的經典之作,更激發了一系列以人工智能為主題的作品。

超人工智能:人工智能的計算和思維能力遠遠優于人腦,而此時人工智能已經無法了解和想象。

<人類智能主題的複興>h1級"pgc-h-中心線"</h1>

如上所述,人工智能通常分為三類不同的超強和超弱。

而圍繞強大的人工智能,延伸了人形智能的思想,即創造了類人人工智能。

顯然,《銀翼殺手》和一組将人工智能圖像描述為類似人類的作品是令人滿意的類人智能概念,但這種科幻電影的亞型在1980年代的北美電影市場上并不受歡迎。

"機械師姬"

就《銀翼殺手》的同期競争對手而言,《星際迷航2:可汗咆哮》是一部與《星球大戰》具有相同魔力的太空歌劇,而史蒂文·斯皮爾伯格的《異形E.T.》則是對外星生命的探索,這兩者都是當時科幻電影的主流。

原因很簡單:當美國社會保守主義被打破并開始借貸時,人們更容易接受易于了解和腦殘的科幻小說,而低成本的"銀翼殺手"很容易被觀衆視為B級電影。

外星人 E.T.

正如斯坦利·考夫曼當時認為《銀翼殺手》隻是《魔花》的衍生物一樣,其背後的問題在于人形智能被觀衆誤解了。

這種誤解始于1931年的弗蘭肯斯坦,也根植于作家的寫作中,當瑪麗·雪萊在19世紀創造了科幻文學史上第一個人形智能人物時,也不可避免地被譽為經典。

但當人們再次提起它時,他們往往隻談論哥特式和恐怖電影,而科幻的本質被忽視了,就像《銀翼殺手》上的塞布朋克标簽比科幻更大一樣。

1931年的《弗蘭肯斯坦》通常被認為是一部哥特式恐怖電影

而造成這種觀衆認同上的錯位,往往是為人形智能題材在電影制作中的無奈。

《銀翼殺手》的制作沒有過多的預算,反而帶有降低螢幕亮度的需要,加入雨淋或霧化的方式來降低成本,卻出乎意料地出現了塞布朋克和黑色電影的風格。

為了以低成本産生更好的視覺效果,Ridley Scott還需要在使用模型時将圖檔變黑和霧化。

那麼,為什麼《銀翼殺手》的人形智能主題在今天被認真對待呢?

通俗地說,最重要的原因之一是類人生物的覺醒。比如,在我們看到的大多數人形智能題材作品中,我們經常注意到,故事的方向其實是人類覺醒之路。

附加知識:1981年,希拉裡·普特南(Hilary Putnam)提出了著名的"大腦在中間":我們無法想象一個完全受控的物體具有我們滿意的智能水準。反之亦然,一個滿意的人工智能必須突破行為控制的桎梏,必須有一個超越行為控制門檻的"活生生的世界"。

觀衆從人類般的覺醒中看到現實世界的問題,即當人們逐漸失去身份時,類人機器人尋求思考自己也沒有什麼不同。

是以我們永遠記得羅伊在《銀翼殺手》中的告白:

"我所看到的,你們人類簡直不敢相信。我看着戰艦沿着獵戶座的盡頭燃燒,我看着C射線在唐·懷瑟門附近的黑暗中閃耀,所有這些時刻,最終都會消失在時間中,就像眼淚消失在雨中一樣。死亡的時刻已經到來。"

"銀翼殺手"羅伊

在最近熱播的《西部世界》第三季的最新一集中,一直生活在人類世界的凱勒告訴接待員德洛麗絲,"你是我很久以來遇到的唯一真實的東西。"

當人類慢慢發現自己被科技社會吞噬時,類似人類的覺醒似乎為我們提供了一條可行的道路,其殘酷和無助也顯露出來。

《西部世界》第三季

随着自我思考帶來的科技熱潮,使得人形智能主題近年來越來越受到關注。

在2016年奧斯卡金像獎上,《機械師》擊敗了《星球大戰:原力覺醒》、《火星救援》、《瘋狂的麥克斯:狂暴之路》,赢得了最佳視覺效果獎,這是科幻電影最重要的獎項。

但在它的背後,我們應該看到這部電影圍繞着圖靈的考驗,人形的覺醒和一系列的主題内涵,似乎多年前對于銀翼殺手打敗了那些主流科幻類型片。

《銀翼殺手》從最初的冷漠到現在的評分,近四十年來一直是科幻電影的經典之作。但從時代的角度來看,讓我們看到了很多被忽視的問題,也給未來許多科幻作品帶來了靈感。

也許在未來我們會看到更多的人工智能,類似人類的智能電影,但不要忘記開辟道路的銀翼殺手