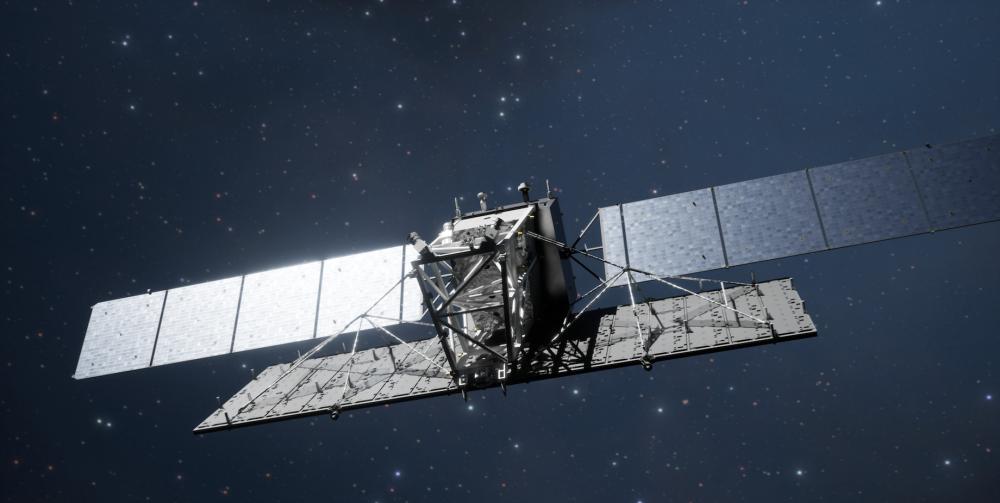

1月26日7時44分,大陸在酒泉衛星發射中心用長征四号丙運載火箭,成功将陸地探測一号01組A星發射升空。衛星順利進入預定軌道,發射任務獲得圓滿成功。本次發射的星箭均由中國航天科技集團八院抓總研制,衛星突破了嚴格回歸軌道設計與控制等關鍵技術,填補了大陸L波段合成孔徑雷達(SAR)衛星領域的多項空白,可在千裡之外的太空實作地表毫米級的形變測量,對地質災害隐患的早期識别、災後評估與救援具有重要意義。

實作地表毫米級形變測量

“地質災害往往會造成通訊、道路的中斷。比如東加火山噴發後,地面通訊全部中斷,衛星觀測資料就成為救災工作的第一手資料。”陸地探測一号01組衛星總設計師陳筠力介紹,地質災害發生的同時,往往伴随降水、雲霧等現象。該星L波段雷達的波長在23厘米左右,對雲層、植被具有更好的穿透力,适應大陸山地多、林木覆寫較廣的特點,實作全天候、全天時、高精度的觀測,在災害監測中具有得天獨厚的優勢。

此次衛星搭載的SAR天線總面積超過33平方米,是目前國内在軌口徑最大的SAR衛星,地面觀測分辨率達到米級,形變測量精度達毫米級。

同時,多極化和全極化是目前SAR遙感發展的主要方向。“簡單來了解,單極化就是一幅黑白圖像,而多極化的圖像則包含更豐富的地物資訊,可以多彩地描繪我們錦繡的山河。”衛星總指揮李瑞祥解釋。為了适應地質、土地、地震、減災、測繪、林業等行業不同的觀測需求,設計團隊對衛星的觀測模式進行了優化,并将在國内首次實作混合模式極化觀測,将有力提升土地利用分類等定量遙感業務能力。

用電大戶有“雙份套餐”

八院811所陸地探測一号01組A星電源分系統型号指揮劉詠晖介紹,陸地探測一号01組A星上的SAR載荷功率很高。在衛星成功進入運作軌道、SAR載荷開機後,衛星将開始地面測繪工作。為了確定測繪覆寫率,SAR載荷開機将持續工作10分鐘左右,電源分系統需要滿足瞬态爆發性能量需求。“這位‘用電大戶’全天時、全天候的工作特性,也對電源分系統提出了全時時、全方位的用電需求。”

SAR載荷在開機瞬間會産生很大的脈動電流,會對衛星平台安全穩定的供電運作産生影響。劉詠晖說,研制人員通過仔細研究近年來衛星供電情況、比對國内外資料,創新提出雙母線供電配電機制,“SAR載荷和平台載荷各由一條獨立的母線供電,相當于為衛星供電提供了‘雙份套餐’。”

陸地探測一号01組A星的在軌壽命要求長,锂離子蓄電池組放電深度必然加大,但放電深度越深,蓄電池的使用壽命越短。研制人員開展了大量的地面壽命試驗,解決了大倍率放電下锂離子蓄電池長循環壽命問題等關鍵技術,并通過備援設計、軟硬體結合的電源管理方式提升可靠性。

一個小盒子實作三種功能

陸地探測一号01組A星體内有一個小盒子,是差分綜合驅動控制器。八院149廠型号總裝副主任工藝師王亮介紹,這是八院149廠承制的首類衛星複雜綜合電子類單機,包含了9件功能子產品和上萬件單機元器件,高密度宇航級FPGA(元器件)數量高達12片,功能內建了數傳天線、太陽陣驅動機構、SAR天線三個分系統的功能控制,實作了“三合一”。

為了提高産品的性能,該星鉸鍊采用了钛合金材料,結構進行了适應性調整,但這處調整,使得原有的水準方式無法牢固“鎖定”它們的位置。小小的結構裡還需要打下兩個3毫米的定位銷,下手不穩,産品就要報廢。技術人員設計出一套裝配限位工裝,滿足了0.03毫米的裝配精度,使型号總裝提效45%。

來源 北京日報用戶端| 記者 劉蘇雅 通訊員 劉豔陽 缪新培 範文超

編輯 高晨晨

流程編輯 劉偉利