1920年1月17日,中國著名倫理學家、教育家楊昌吉先生在北京德國醫院去世。楊昌吉先生的逝世在教育界引起了極大的震撼,教育界的許多知名人士和北京大學的學生和師生參加了他的葬禮,悼念一代名師。

說到楊昌吉先生,很多人可能不熟悉,但說到他的女婿毛主席。楊昌吉先生去世後,毛主席一路被護送到武漢。

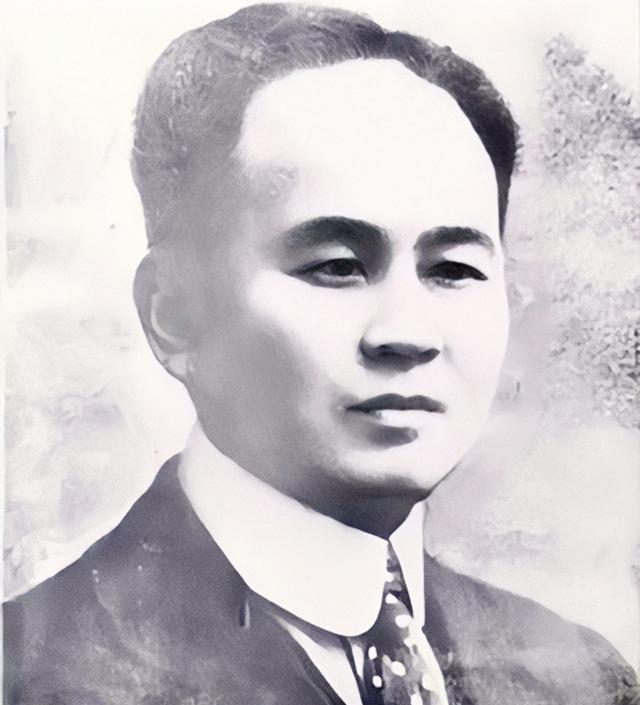

楊昌吉

< h1級"pgc-h-箭頭右轉"資料軌道"3">毛主席和楊昌吉:也是石益友</h1>

楊昌吉先生不僅是毛主席的嶽父,也是他非常尊敬的老師,對他的生活産生了深遠的影響。

楊先生1871年出生于湖南省長沙市,先後就讀于嶽麓書院,後赴日英學,學習教育、哲學和倫理學。

1913年後,楊昌吉回到中國湖南高中講學,上半年還擔任湖南公立第一師範學校的教師,當時毛主席剛進入第一師範學校,于是楊昌吉成為毛主席的老師。

由于出國留學的經曆,楊昌吉先生的思想非常進步。在教授課程時,他專注于培養學生在倫理,道德和世俗生活方面的價值觀。此時,毛主席還年輕,思想處于逐漸開放的階段,楊昌吉先生在課堂上的知識和産出使他受益匪淺。

在學校期間,楊昌吉先生的教室裡總是坐滿了座位,他在課堂上講新思想,有時壓抑挫折,有時激情澎湃,經常與愛國進步的思想道德教育學生一起,教他們有理想抱負,不斷為他們奮鬥,做一個對社會有益的人。

在老師的影響下,他開始領悟到"高尚理想"對人生的意義,并且非常欣賞那種"天生憂慮和憂慮,在世間的喜悅和喜悅之後"般的人生境界,是以他的人生理想和抱負是試探性的。

在學校裡,年輕的毛主席總是特立獨行,經常穿灰色長袍。在中文課上,他的作文被老師給得了最低分,經過三五次複習,老師還是不滿意,他和老師争辯道。無論别人如何勸說他,他仍然堅持自己的觀點,仍然無動于衷。

校長看出他太固執了,想開除他,卻無奈地邀請楊昌吉先生過來,請他幫忙勸說毛主席。

楊先生沒有像中文老師和校長那樣直接批評他的作品和行為,而是先安撫他,然後提出自己的觀點,勸誡他:"你的文章沒有錯,但太自以為是,激進,不是很現實。"

這一次,年輕的毛主席沒有與楊先生作對,而是反思了自己。他認為,正是自己太急躁,急于實作,才會出現今天的局面。

同時,楊先生的善解人意和耐心的勸說也讓年輕的毛主席感到一種久違的溫暖,這句話也喚醒了他,讓他更加清醒地審視了自己的問題,明确了自己未來的努力和追求方向。

1915年,學生們叫停了課,并組織了一場由年輕的毛主席上司的驅逐學校校長張幹的運動。

當時,校長很生氣,對領隊的學生不屑一顧,後來,包括楊昌吉在内的幾位老師一起站了出來,希望校長能奪回自己的生命,留下這些合格的學生,這隻能保留他們的學曆留在學校。

毛主席當時雖然有些幼稚,但聰明、有獨到的見解,也寫了一篇好文章,師生們對他贊不絕口,就連楊先生也對他寄予厚望,對他的評價是:"海中才智,未來是偉大的。

楊昌吉先生對毛主席的欣賞和欣賞不僅限于語言,他也确信自己的女兒楊開輝托付給他。

在楊先生看來,這個年輕人才華橫溢,雄心勃勃,未來會有所作為。然後事實證明,楊先生并沒有看錯人,那個在校園裡有點敏銳的年輕人,在未來真的做出了偉大的事業。

毛主席與楊先生的友誼并不止于校園,當他遇到不确定的問題時,他經常去楊先生家讨論問題,在假期期間,他經常放棄回家去老師家尋求建議的機會。

毛主席和楊昌吉先生有着深厚的友誼,雖然師生,但更像是親密無言的朋友。在毛主席的心目中,楊先生對他青春不可磨滅的影響是不可磨滅的,他的教誨如路燈,引導年輕的毛主席不斷敞開心扉,追求進步。

是以,楊昌吉先生不僅是毛主席的嶽父,也是對他的人生産生深遠影響的導師。

<h1班"pgc-h-right-arrow"資料軌道"23">武漢告别老師</h1>

1919年,毛主席在北京組織了一場驅逐湖南軍閥張景軒的戰役。1919年12月初,在北京大學任教的楊昌吉先生因積月累勞緻重病住院,病情不僅耽擱,而且病情更加嚴重。

1920年1月17日,疾病奪走了楊昌吉先生的寶貴生命。楊先生的離去與清日沒有什麼不同,毛主席作為學生和女婿,深感悲痛。

楊昌吉先生的追悼會上,他的許多親朋好友前來敬拜。楊先生一生都在教育領域,培養了許多優秀的學生。在追悼會上,蔡元培派來"學、教不懈,學校失去了這位好老師",表揚自己對教育事業的貢獻。

葬禮結束後,楊昌吉先生的棺材将被送到長沙盤倉埋葬。在此期間,上海新民會緻函毛主席,通知他去上海開會,發起驅趕張主席的運動。會見的時間和楊先生回國的時間,恰逢毛主席兩難窘境。

如果全程護送老師回家,會耽誤上海會議和開除活動的過程,如果想準時去上海參加會議,就不能護送老師的棺材回家,這讓毛主席犯了一個錯誤。

楊昌吉先生一生都照顧得很好,對他寄予厚望。在學校時,楊先生教他知識,讓他從心裡解脫出來,當面對懲罰時,他被幫助說他不羞于教書,即使在假期也是如此。楊先生對他的善意永遠不會被遺忘。如果自己身不由己,毛主席會後悔自己的一生。

但一邊是一次大而非常重要的會議,另一方面是對他人生的深遠影響,他很難在兩者之間做出選擇。

楊開輝見自己的心不平,問了一遍,楊開輝做出了一個非常果斷的選擇。自古以來,她就勸說毛主席,他的父親在世上都希望他以事業為本,是以讓他把棺材送到武漢,這樣就沒有耽誤在上海的會面。

楊開輝的了解和關心給了毛主席極大的安慰,是以當楊昌吉先生的棺材被送回家時,毛主席一路護送到武昌,然後傳回上海參加會議。

雖然老師沒有被派往家鄉,但毛主席和楊昌吉先生之間有着深厚的友誼,這是毋庸置疑的,他護送老師到武漢再折回上海工作,這并沒有辜負師生之前他希望自己事業為優先的期望, 也沒有缺席老師的最後一次旅程。

毛主席曾在與美國著名記者斯諾的一次談話中說,楊昌吉是對他影響最大的老師之一。他還說,教授倫理學的楊先生是一個理想主義者,一個品德高尚、欽佩的人。

他有着崇高的道德信念和堅定的信念,在學校裡,經常鼓勵學生努力學習,嚴格自律,努力成為一個有益于社會的人。然而,這種對恩人的父愛關懷,卻突然離開了他和他的親朋好友,告訴他不要難過?

在送别老師時,毛主席曾這樣寫過這樣一對搭檔:"記住丈夫兒子容易打電話,努力一起努力;

此對回顧了楊昌吉先生畢生緻力于事業的教育熱情和所有培養優秀人才的理想信念,回憶起老師總是告誡學生要學習知識,努力進一步努力。

此外,他還認為老師不應得那麼早,隻恨天太瞎,充分表達了他對老師去世的記憶和悲痛。

雖然他對老師的去世深感悲痛,但這并沒有阻止毛主席繼續革命,追求進步的步伐,但他始終牢記老師的期望,在今後的工作中,每一個字一行都将恪守老師的教誨。

他也辜負了這種信任,在他的上司下,中國人民經過艱苦的鬥争,終于迎來了民族獨立的曙光,真正站了起來,建立了中華人民共和國,取得了舉世矚目的輝煌成就。

楊昌吉先生的一生精彩紛呈,他不僅學到了先進的知識,豐富了自己的生活經驗,還把這些知識和經驗傳授給自己的學生,不僅教給他們高尚的道德品質,更教給他們生命的真理。

楊先生畢生的大部分時間都奉獻給了教育事業,他無私奉獻的精神感動,值得我們每個人去學習。而作為他驕傲的學生,毛主席帶領人民開創了新時代,中華人民共和國的創立,想必楊昌吉先生在天國精神下也得到了最大的安慰。