看多了“007”那種主人公“金手指”粗大的諜戰題材,熱播劇《對手》卻是反其道而行,郭京飛和譚卓扮演的間諜夫婦,一個是話痨計程車司機丈夫,一個是得了甲亢情緒不穩定的妻子,兩口子整日精打細算,為孩子争吵,為終身俸抱怨,日子過得狼狽不堪。

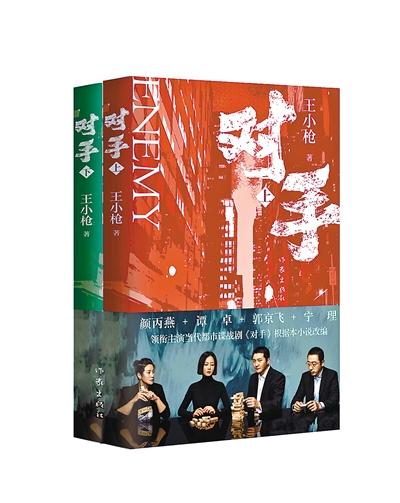

近日,長篇小說《對手》由作家出版社出版。小說《對手》的作者是王小槍,他也是電視劇《對手》的編劇。王小槍畢業于山西醫科大學,後棄醫從文。2017年,由王小槍擔任編劇的諜戰劇《面具》曾引發觀劇熱潮,2021年熱播劇《功勳》中的《無名英雄于敏》的編劇也是王小槍。此外,他還在綜藝《演員請就位》擔任劇本監制,并著有《我是誰》《心機重重》等作品。《對手》是王小槍繼《面具》《密使》《追擊者》後推出的又一諜戰作品。

王小槍在接受北京青年報記者專訪時透露,觸動自己創作《對手》的契機是2018年,央視播出了台灣間諜在大陸落網的新聞。讓王小槍印象最深的一則是,一個海外間諜在大陸潛伏了兩三年,每個月合下來的工資隻有幾千塊錢,還經常因為工作不力被扣被罰,日子過得比一個真的打工族還憋屈。“這個新聞讓我有些意外。真實的間諜生活也是一地雞毛,不是每個間諜都像007那樣揮金如土。”

類似于007式的影視劇是把間諜這個職業給美化了

記者:您為什麼決定将間諜夫婦寫成“貧民版史密斯夫婦”?這是寫《對手》最初就設定的嗎?

王小槍:最初的設想是希望還原一群小人物。這個世界的百分之九十都是由小人物組成的。也想讓觀衆知道,真正的間諜并沒有多麼光鮮亮麗,他們就生活在我們身邊。

在既往的一些影視劇裡面,間諜往往被塑造成為無所不能,上天入地,錦衣玉食,特别風光的一種形象。但是就我了解,很多間諜的生活和境遇并不是這樣的。這個職業實際上是一個特别容易焦慮、刀尖上行走、正反兩張皮,比較符合當下大城市那種快節奏、高強度、大壓力的心态,包括他們生活裡的細節往往也沒有那麼的誇張。

某些類似于007式的影視劇是把間諜這個職業給美化了,是以這次想塑造或者是描寫一些比較貼近現實的形象。

記者:郭京飛、譚卓、顔丙燕、甯理等演員的表演非常成功,您參與挑選演員了嗎?和他們合作有什麼故事嗎?

王小槍:挑選演員主要是制片人和導演的工作。編劇可以給一些建議,比如扮演火傳魯的焦剛老師。這些演員都非常優秀,我們在工作之餘也成為了很好的朋友,這裡的朋友并不隻是單純所謂客套話裡的“朋友”,而是真的可以交心,一起走過一段故事,從内心裡互相欣賞和願意親近的好朋友。就像郭京飛說的,他也沒有想到在這樣的年齡,還能通過一部戲,交到這麼好的朋友。

記者:您會看觀衆發的彈幕或者議論嗎?有什麼讓您印象深刻的嗎?

王小槍:罵我的印象最深刻,尤其是人身攻擊。我選擇一閃而過。那些誇我的就久久注視,不忍離去。哈哈哈哈哈。

寫《對手》難度最大的是細節

記者:現代諜戰戲創作難度很大,您為什麼想挑戰這一題材?

王小槍:對創作者來說,除了項目本身的要求,自我創作和表達的新鮮度也非常重要。觀衆不太喜歡看以前已經看過的東西,每個人都是喜新厭舊的。劇本本質上是一種商品,編劇要盡可能給市場提供一些沒有見過的叙事角度,或者是題材類型,自己寫起來也比較興奮。

寫現代諜戰戲的難度比年代諜戰戲要大很多,因為它要求生活邏輯遠遠大于戲劇邏輯。舉一個例子,如果寫30年代的哈爾濱,一個警察在追,一個特務在逃,他們奔跑在哈爾濱的中央大街上,那麼這個場景可以是早晨,也可以是晚上,觀衆不會那麼細究它的合理性,比如說當時人流量多不多、為什麼沒有别人幹預等等。但是如果你寫一個當下的情節,例如發生在北京天通苑一場追逐的戲,觀衆馬上就會腦子裡浮現這樣的場景,他會發出一些疑問,如果是早高峰的話,會不會堵車?一個間諜跑不了幾步就跑不動了,因為前面都是人。如果他想坐地鐵逃跑,那有可能根本就擠不上去。現實生活的元素要求更真實。

記者:為寫《對手》,您做了多久的準備工作?具體做了哪些準備,除了素材的積累,還有什麼嗎?開始寫作後,又大緻用了多長時間?

王小槍:創作階段主要做的準備除了一些閱讀,讀一些大量和這個題材類型相關的資料、國内外的一些人物傳記之外,其他還有就是關于現代反間諜工作中的一些邏輯和細節。制片方給我們這個項目請了一位總顧問老師,從立意到故事,從情節到台詞,從劇本到美術,從拍攝到整個流程,他起了很大的作用。

整個的寫作前後用了将近三年時間。當然這其中包括了一些分集修改和送審的等待。

記者:對您來說,《對手》難度最大的地方是什麼,哪些部分讓您反複修改?

王小槍:難度最大的是細節。譬如國安幹警在追逐抓捕間諜的整個過程中,具體的一些思路和技術手段。我們這個劇選擇表現更多的是辦案思路,而不是技術手段。因為這裡面一個是有一些保密的要求,再一個也是創作方式的取舍。

反複修改的部分應該還是分集。主要是一些人物命運的走向和最終的結局,這個當時是有一些反複的,最後呈現出來的這個結果還是最好的一種。

電視劇和小說相比 減少了10%的内容

記者:小說改編成劇本的難度在哪裡?您個人覺得比較滿意的是什麼?覺得有些遺憾的又是什麼呢?

王小槍:小說在表述上更自我一些,一些自我表達上也更加充分。電視劇是一種商品,是以它需要更加精煉,也有一些商業上的要求。總體而言,電視劇和小說相比,減少了10%的内容。主要的改動情節是在桃園、花蓮和新竹這三個年輕的間諜之間發生的一些情感糾葛和故事情節。如果能再多兩集,這幾個年輕的人物就會更豐滿。這是一個小小的遺憾。

記者:《對手》中有哪個人物的角色投入了您自己的影子呢?

王小槍:李唐這個人物多多少少性格上和我有一定的相似之處,但也不是全部。其實有些人物當你把他吃透了、想透了,當他或她活了之後,很多時候會有自己的生命,比如在行為邏輯和語言邏輯上,他會有自己的選擇,有時候創作者是跟着他在走、在寫。聽上去有些虛,但确實是這樣的一種體驗。

記者:大家喜歡《對手》的一大原因是它有生活質感,間諜除了活得更惶恐之外,和其他普通中年人沒什麼差别,您在創作時是故意要“重寫”他們生活的一地雞毛,“輕寫”他們的間諜故事嗎?演員是嚴格遵照您的劇本表演,還是會有一些即興的火花?

王小槍:其實間諜橋段也沒有輕寫。可能是因為演員演得太好了,讓觀衆對人物印象深刻而忽視了情節。這可能也是一種令主創享受的美好錯覺。一部劇如果人物立住了,觀衆往往會記得住角色而忽視具體的橋段與情節,這對創作其實是好的。

在劇本的創作階段,那些一地雞毛看似是生活的部分,其實和諜戰那條線的細節是有互相勾連和呼應的。兩者之間互相作用,這也是諜戰題材的一種創作方法。

演員給劇本所創造出來的人物加了很多神來之筆。比如說郭京飛替女兒吃剩在碗裡的餃子皮,比如說譚卓在執行任務之後拼命地刷牙,比如說顔丙燕和丈夫之間的溫柔細節,以及甯理給自己設計的在家裡狂練右手、硬生生把左撇子掰過來這些讓人印象深刻的神來之筆的細節,都是演員自己加的。我非常感激他們。

如果光是小說寫十年也寫不出來一個能打動人的作品

那這種自由也毫無意義

記者:小說家和編劇,這兩個身份對您的創作有什麼影響嗎?例如寫小說時會預想之後的劇本,小說會更注重畫面感、細節等等。做小說家更自由,做編劇則受制頗多,這樣的話,您是不是更喜歡寫小說?

王小槍:小說會更加個人化一些。這個主要還是看自己的選擇。電視劇是一種商品屬性更強的東西,如果選擇了創作電視劇或者電影,那麼首先就要不可避免地面臨一些限制和妥協。也需要更聰明,怎麼能在紅燈和綠燈之間做一些文章,閃轉騰挪。

小說家的自由度相對更大一些。但是除了那些大神,一般的小說家養家糊口可能也比較困難,這也是一種現實。但是我并不覺得這兩者之間有什麼誰高誰低,或者是寫哪個會更委屈,我覺得不應該這樣表述,因為文學性是共通的,不管是小說、詩歌、散文還是電影或者電視劇,如果你創造了一個精彩的故事,一群有生命力的人物,不管是讀者還是觀衆,或者是你自己都會為之而心動,那種成就感其實是一樣的。

如果光是小說寫十年也寫不出來一個能打動人的作品,那這種自由也毫無意義。權當是自娛自樂吧。

記者:您認為一個好的小說家和編劇應該具備什麼素質?

王小槍:自律。其實職業作家和職業編劇,本質上和職業運動員是一樣的。職業編劇也有所謂創作的黃金期一說,這個指的主要是體力。一個人不可能永遠地寫下去。某種程度上和職業運動員是一樣的,他需要高度自律,不拖稿,按時作息,善待自己的身體,保持好的狀态,競技狀态和寫作狀态。大量的訓練,不停地比賽。受傷之後的自我恢複。我覺得這在本質上,這些都是共通的。

記者:現在觀衆的鑒劇水準越來越高,對國産影視劇的編劇也頗多诟病,您作為編劇,是否覺得現在比以前創作壓力大?又是如何化解這種壓力呢?

王小槍:壓力其實一直都存在。總體而言,這幾年編劇工作的機會還是要比以前多一些。編劇石康在寫完《奮鬥》的時候,當時《奮鬥》火得盡人皆知,他也算是國内的一線編劇了,但是也不能做到說他想寫什麼樣的題材就可以随便寫,他也得自己先寫一個大綱,到處去找公司談合作。

這幾年從業者确實多了不少。我覺得不管哪個年代,寫作還是很個人化的一個東西。其實就有點像運動員,大多數時間是沒有觀衆的,你隻能自己拼命地在家裡訓練,不斷地積累經驗,摔倒再爬起來,如此反複,一直到決賽的那一天,才能看見觀衆的鼓掌,才能聽到觀衆的叫好,當然有一些人連預選賽也進不去就被淘汰了,說到底還是比較個人化的東西。

任何一個職業,從業者對自己的要求都是不一樣的,有的高,有的低。我們現在其實是和美劇、韓劇的編劇在競争,還是應該自我要求更高一些。

棄醫從文 一個電話讓我從一個醫生變成了一個北漂

記者:請問您是什麼時候對文學有興趣的,又是因為什麼确定自己要棄醫從文的?

王小槍:我大概是從國中就開始喜歡看一些課外書。瓊瑤、古龍、金庸都看,我眼睛近視就是因為上初三的時候,天天鑽在被子裡悄悄看《鹿鼎記》。當時害怕父母發現,躲在小房間裡,用被子蒙着腦袋,打着手電筒看。那時候父母也不允許關房門。

我從小數學成績就不是很好,但是國文相對還不錯,尤其是寫作文。這段經曆也給了我自己一些寫作上的信心。真正意識到對寫作有興趣,是剛剛參加工作,那段時間一門心思就想出版自己的小說。就不想在醫院上班,每天都在想辦法換個環境,當然選擇學醫也不是我自己的意願,主要和家長有關系,因為我父母都是醫生。

參加工作以後因為年輕,天天都要值夜班。那段時間也不是很忙,是以就一邊工作一邊給各個報紙寫專欄。有一天我接到新浪網侯小強的一個電話,他說我們這兒招一個編輯,你要不要來?現在回頭看,那個電話确實改變了我的命運,它讓我從一個醫生變成了一個北漂。現在發生的一切,都和那一刻有關連。

記者:您覺得自己現在有中年危機嗎?如何度過?

王小槍:我自己的中年危機好像幾年前就開始了。就像糖葫蘆,一顆一顆吃吧。我對《對手》的一個彈幕印象很深刻。這個觀衆說“人生其實比執行間諜任務難多了”,這句話裡飽含着滄桑和故事。希望他也能度過自己的中年危機,當然,也許他隻是一個剛剛期末考試不及格的中學生。

記者:當下很多年輕人喜歡閱讀那些輕松的營養不高的甜文,有深度有營養的文學作品卻被冷落,您對此怎麼看?對于年輕人的閱讀,您有什麼建議?

王小槍:閱讀往往和時代性有關系。我們上世紀六七十年代的文化比較貧瘠,當80年代初迎來一波出版熱的時候,讀者就像一群餓了很久的人,突然看見了琳琅滿目的面包,他們肯定會不遺餘力地往嘴裡塞。現在的時代和當年不太一樣,大家生活的城市節奏特别快,壓力大,從本心上來講,他就喜歡看一些輕松的東西。

除了整個文化行業需要有自我檢討的意識之外,其實時代性有的時候是客觀存在的,也不能一味地去苛責讀者。但對創作者來講,還是應該提供一些三觀正确的東西,這一點很重要,要引導大家的審美。

職業倦怠期幾乎每個星期都有 甚至每天都有

記者:您的作品既保證了數量,又保證了品質,請問這是如何做到的?這麼多年有過職業倦怠期,為沒有創作靈感和激情發愁的時候嗎?

王小槍:編劇其實被大多數人關注的時候,時間是比較短暫的。大部分時間他都是默默的,一個人在工作,很枯燥。舉個例子來講,我們現在看到的不管是哪一部正在播出的電視劇,這些劇的編劇其實可能在三年前就開始工作,隻不過是最近大家才看到他們工作很多年之後完成的一個作品。

所謂數量的保障,其實也是日積月累和水滴石穿的一個結果。具體到某一部作品的時候,我寫作的速度還是比較慢的。我聽說過有的編劇在一個國際航班的飛機上就可以寫完一集劇本,這個對我來說是不可想象的。

職業倦怠期就不用說了,幾乎每個星期都有,甚至每天都有。這是一個個人化的東西,就看你怎麼跟它對抗。

記者:您編劇的作品題材很豐富,還有什麼一直想創作的嗎?

王小槍:我其實特别想嘗試一部足球的題材,比如瓊中女足。找機會試試看吧。

記者:2022年,您有什麼寫作計劃,或者有什麼作品将播嗎?

王小槍:手頭正在創作一個主旋律作品。後續計劃寫一部短劇,12集左右,一個刑偵題材。特務前陣子抓得有點多,先抓抓小偷吧。

采寫/本報記者 張嘉

供圖/曉藝