關注我們

當珍貴的文物遇上自帶詩意的二十四節氣

會是怎樣絕美的畫面?

二十四節氣

是中國人通過觀察太陽周年運動

認知一年中時令、氣候、物候等方面變化規律

所形成的知識體系和社會實踐

時至今日

對傳統農業生産和日常生活仍具有指導作用

更因其蘊含的古典、詩意、美感

受到不少都市人的關注

成為“鋼筋水泥森林”中

與大自然、與傳統文化快速“連結”的“語碼”

1月20日

是二十四節氣的最後一站

大寒

新華網和雲南省博物館一起

讓二十四件文物與二十四節氣“夢幻關聯”

邀您在文物和節氣的魅力中

回望四時更疊

重溫春華秋實、夏蟬冬雪

附:視訊“出鏡文物”均為雲南省博物館館藏文物

(01)立春——劉自鳴《迎春花》(1978年)

(02)雨水——淺刻牙雕花鳥山水集錦屏(20世紀初)

(03)驚蟄——牙雕設色白菜蝈蝈匏器(20世紀)

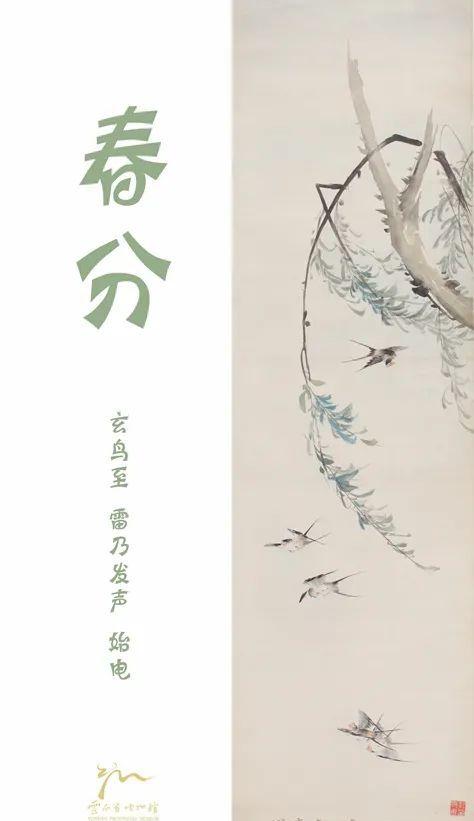

(04)春分——缪嘉惠《花鳥圖》(清代)

(05)清明——李可染《暮歸圖軸》(現代)

(06)谷雨——廖新學《插秧》(1950年)

(07)立夏——綠松石蟬形飾(西漢)

(08)小滿——徐悲鴻《書畫冊》(20世紀初)

(09)芒種——雙鳳銅鋤(西漢)

(10)夏至——廖新學《夏日海埂》(1952年)

(11)小暑——缪嘉惠《花卉四條屏》局部(清代)

(12)大暑——缪嘉惠《瓜果圖》(清代)

(13)立秋——犀角雕瓜葉杯(明代)

(14)處暑——張澤《三虎圖軸》(現代)

(15)白露——傣族銀鍍金項圈

(16)秋分——滑石雕漁翁(現代)

(17)寒露——童原《花鳥冊(其一)》局部(清代)

(18)霜降——彜族平金繡花披肩(清代)

(19)立冬——廖新學《冬天的翠湖》(1953年)

(20)小雪——巍山彜族羊毛背氈

(21)大雪——陳樹人《雪景圖軸》(現代)

(22)冬至——烏銅走銀花鳥紋杯(19世紀初(23)小寒——朱耷《枯枝孤鳥圖軸》(清)

(24)大寒——建水紫陶刻填詩文梅花紋尊(20世紀初)

★

來源:新華網雲南頻道、雲南省博物館