上一篇說接着要聊北韓通寶的,但是我發現,還得先普及一下北韓王朝的紙币。

??北韓古代居然還有紙币?

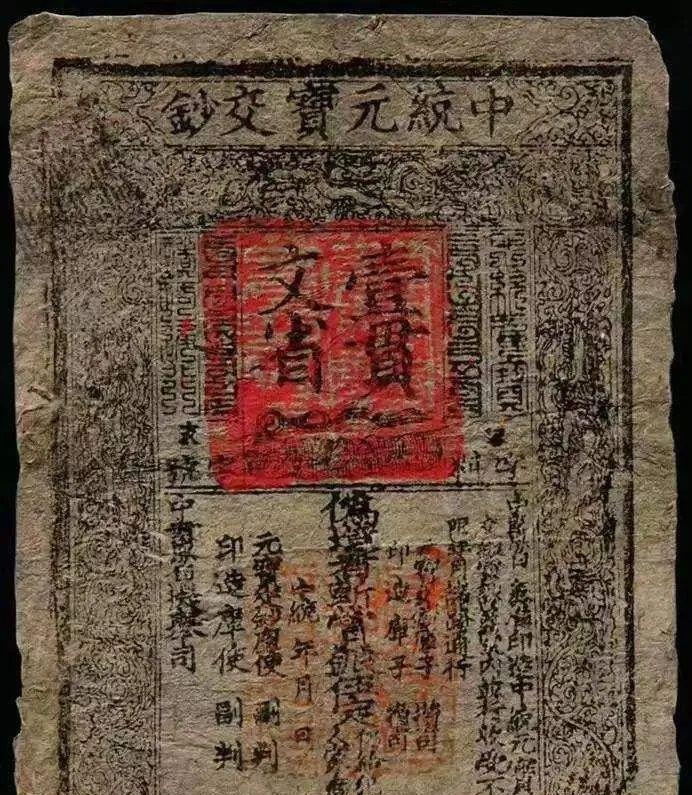

是的,而且是模仿大明寶鈔,并且是北韓王朝貨币史上非常重要的一部分。

楮貨是高麗王朝末期到北韓王朝初期官方制作并流通的紙币。楮,是落葉喬木,樹皮是制造桑皮紙和宣紙的原料。“楮先生”即為紙的代稱。大陸宋、金、元時發行的紙币,多用楮皮紙制成,北韓也使用這個方法,是以稱為楮貨。

去年有寫過簡述紙币楮貨的文章:

太宗李芳遠可是去大明朝見過世面的,也許,是他帶回“點金之術”

img

是關于紙币在北韓王朝各代君王的推行情況,通脹情況以及失敗原因

在作為元朝的附屬國期間,高麗使用了元朝的“至元寶鈔”和“中統交鈔”,受到了紙币通行的影響, 是以其實在高麗末期(恭讓王三年(1391年,洪武24年),紙币已經進入策劃發行階段,但是由于政治原因被迫擱淺。

關于當時的被中斷的狀況,有兩個說法:

一說李成桂發動的政變打亂了政府的楮币發行計劃,恭讓王4年(1392,明洪武25年),已經印制好的楮币和制造楮币的印闆均被銷毀。

第二種說法是當時設立了資贍楮貨庫并發行了楮币,這是李氏建國主導勢力(李成桂)為建立新王朝奠定财政基礎而推行的政策。強行收集金·銀·布貨,用楮币剝奪高麗主要政治勢力權門世家的财産,擴充财政。 不過楮貨流通推廣因為高麗末的政治問題而被擱置。

個人感覺正是因為李成桂的這一系列政策,諸如田制改革(洪武23年),紙币發行(洪武24年)等觸動了高麗舊貴的權益,是以導緻高麗舊貴族反抗。

恭讓王當時雖然是傀儡,但心有不甘吧,為求自保,與副相鄭夢周商議密謀,計劃翦除李成桂黨羽,然而反被李芳遠刺殺。随後李成桂實作了易姓革命,翌年改國号北韓。

在北韓王朝建國初期其實并沒有系統發行貨币,民間主要還是使用布帛這種實物貨币,但是因為其實高麗時期已經發行過高麗銅錢的,而且高麗末期也計劃發行紙币,但是為什麼北韓王朝建國時并沒有實施呢?

大約是因為當時的政局不穩定,随即發生了北韓版的玄武門事變,也就是兩次王子之亂。

第一次王子之亂,1398年北韓太祖李成桂違背諸大臣意見,決定立幼子時年11歲的李芳碩為世子,故五子李芳遠在北韓王朝國都漢城(今南韓首爾)王宮正宮(法宮)景福宮發動了政變。 在李芳遠操縱下,李成桂被迫讓位給兒子李芳果 (定宗)。

第二次王子之亂,又稱庚辰靖社,是1400年北韓王朝發生的宮廷政變。在第一次王子之亂後的李芳遠雖然掌握了政權,但是也由此引起了其他王子的不滿,李芳遠遂發動政變,最終成功,逼迫時任國王定宗退位,即位為太宗。

其實也很容易了解,李成桂建立王朝後,立最小的幼子為太子,當然會引起曾經在推翻高麗王朝過程中,立下汗馬功勞的李芳遠的不滿,不論是論資還是排輩,都不應該是最小的那個當太子。

兵變結果就是李芳遠弑兄殺弟逼父讓位,自己正式登上王位。

随後李芳遠在繼位當年(1401年)就設定了司贍署,模仿大明寶鈔,推行鈔法。

早在洪武21年李芳遠就曾出使過明朝,也算是見過世面的人,當時正值大明寶鈔發行之時。李芳遠想必能夠感受到大明寶鈔對于俸祿軍費國家建設的支撐起了不小的作用。

是以他積極推行紙币,隻不過由于各種各樣的原因,反反複複,并不順利,關于篇頭提到關于楮貨的文章,希望感興趣的朋友可以一起探讨一下。