作者|我方特邀作者孤寂寒光

《朝文社》(原《我們愛曆史》)為頭條号簽約群媒體

字數:2183,閱讀時間:6分鐘

科舉制度相當于今天考公務員,是普通讀書人進入仕途的重要途徑。但由于時代的原因,我們對于明清的科舉制度印象最深的就是八股文。八股文确實在明清科舉中非常重要,但八股文并不是科舉考試的唯一标準。尤其是進入殿試之後,皇帝出題時根本就不考八股文,而是考策文。也就是說,如果你僅僅會八股文是沒有用的。明清兩朝官員也絕對不是單純的考試機器,起碼要有一定治國理政的邏輯性。

八股文之是以叫八股文,是因為全文由破題、承題、起講、入題、起股、中股、後股、束股這八部分組成。八股文需要謹遵《四書五經》,并要以朱熹的口吻來講述問題。主要就是靠朱熹的《四書章句集注》等内容寫文章。由于限制過多,是以被诟病為體制僵化的表現。當然,明清科舉考試八股文一般都會作為首場。如果八股文不合格,考官基本不會看後面的文章。但實際上,八股文隻是一個入門磚。後面還有論、判、案等多場考試。這就好比我們聯考一樣,數學很重要。但不僅要考好數學,國文和英語如果不行照樣走不遠。科舉考試分成府試、鄉試、會試和殿試。前面三場都要考八股文,府試中了就是秀才,鄉試中了就是舉人,如果會試中了就是進士。等到會試中了之後就要進入最後一個環節,就是殿試了。

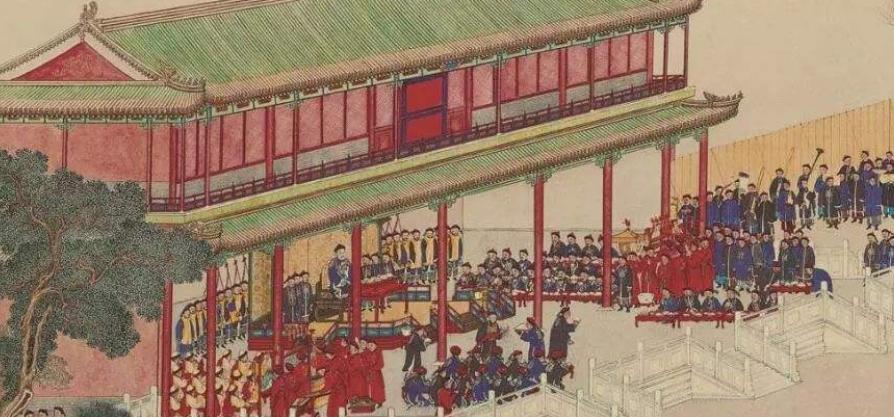

策文可以說就是殿試的核心内容。《明會典》中詳細介紹了殿試的流程。禮部官員把進士們全部引進大殿,然後皇帝親自出題。這個時候執事官把題目寫在文案上。禮部官員就開始發試卷開始讓進士們作答了。進士們根據皇帝出的題進行作答,考試結果也就這麼出來了。所謂的策文分成制策和對策。其中制策就是皇帝出考題,對策就是考生進行回答。而策文的答案也就是皇帝對進士的一把尺子,依靠策文來挑選人才。

一般制策都是皇帝對自己比較關心的國家大事進行詢問。比如明太祖洪武十三年的問題就是:天子教化人民是上天給自己的使命,但是又引用“古先哲王設以刑以弼五教”說明就是古代哲王都不能做到單單靠教化讓社會穩定。必須要依靠刑法作為輔助。我們都清楚朱元璋是窮苦人出身,是以他當上皇帝之後重典治國。對于貪贓枉法之徒都是施以重刑。那一年的狀元就非常能領會朱元璋的意思,他的策文就是古代先賢都要依靠五刑來治國。是以當今也應該用刑法。

皇帝在出制策的時候會從政治、經濟和文化三個方面出題。皇帝最重視的就是政治。比如嘉靖到萬曆這幾任皇帝都屬于長期不上朝的主,他們的制策主要就是從臣子能力不行出發。畢竟自己不幹活就需要臣子多幹活,然後臣子沒有把國家治理好,是以自己又不是很高興。他們的制策當然會吐槽這屆大臣能力不夠。到了天啟和崇祯兩朝,皇帝的制策就變了。這一時期内憂外患,内部農民起義風起雲湧,外面後金時常騷擾邊境。

也正是因為如此,兩朝皇帝都在制策中表現出了求賢的願望。比如崇祯七年的制策就是:“如今天下士風不正,士人都急功近利,見到蠅頭小利都趨之若鹜。如果想要正士風,應該怎麼辦?”那一次的狀元劉理順就回答的非常好。他在對策中抓住崇祯一朝士風不正,離經叛道的問題進行批判。然後提出應該要讓天下士人人心安定下來。不過,終崇祯一朝這個問題都沒有解決。畢竟最急功近利的人就是崇祯自己。無論是袁崇煥還是洪承疇最後都是毀在了崇祯急功近利又多疑的缺點上。當然了,這裡面也有明朝經濟凋敝,國庫空虛,無法在後勤上支撐有重要的關系。最後崇祯也隻能在煤山吊死,說上一句“君非亡國之君,臣皆亡國之臣!”

至于文化方面,這屬于這些進士的專長。明朝中期一般都比較重視教化方面的問題。因為此時的明朝經濟較為穩定,主要就是維護社會治安。比如成化十一年的制策就是:“利用農、林、牧來養民,然後再利用學校來教化群眾。應該怎麼執行?”那一年的狀元謝遷給出的對策就是選任有德行的官員教化群眾,然後設立考功制度。對于有政績的官員提拔,沒有政績的官員懲罰。

在經濟方面,明朝前期主要就是提有關田制的問題,到了明朝中期就換成了稅制,明朝後期由于兵禍連連财政窘困就主要問兵饷不足的問題。明朝殿試的進士們大多都是兩耳不聞窗外事,一心隻讀聖賢書。對于這些問題都是根據自己身邊的情況泛泛而談。真能切中要害的确實不多。雖然如此,但也不是完全沒用。這些進士很多都是生活在民間的普通讀書人,他們對于社會上的一些事情感受更深。一些論點往往能讓皇帝更了解民間疾苦。

比如正德十二年的狀元,對策就是通過身邊的真實感受批判了正德時期的社會問題。他通過排比的手法表達了正德時期政府體制長期未做改革已經僵化。由于綱紀廢弛,社會上士人醉生夢死,貪贓枉法。導緻民生凋敝,社會享樂之風盛行。正如正德十二年的對策一樣。雖然對策是類似于公文的功用性文章,但文學性也同樣重要。策文分成策頭、策項、策尾三個部分,策頭要先把論點抛出來,策項主要突出功用性、時效性和政治性,到了策尾的時候就要展示文采表陳心意。

當然了,對策的好壞完全看皇帝與考官的心情。畢竟對策很多都沒有實用性。隋唐之前都是門閥制度,由于家中大多為官,是以國事都比較了解。隋唐之後官僚體系更加專業化。如果不在朝堂為官,很難真正了解帝國是如何運轉的。但這并不能說明科舉這套選拔制度存在問題。科舉隻是一個敲門磚,能不能成為名臣還是要看後期發展。

參考資料:《科舉制度與中國文化》、《五經大全》、《明會典》

好書推薦