當櫻花飛舞時,我是一個影子。

心情緊張,站着不動。

當嫩葉的顔色綻放時,心靈開始隆隆作響。

我失去了一切,去找你。

隻有他們周圍的樹木互相盯着對方。

同時告訴我們,人生不會停留在一定時期。

當枯葉的顔色呈現時,在你身邊度過的時間變成了愛。

隻想包圍我們的樹群,守護我的願望。

能夠再次面對我們,輕輕地灑落葉。

很快,這個季節就會把我們帶到其他地方。

我唯一能确定的是,我們可以堅持到現在。

- 中島美佳《當櫻花飛翔》

1994年的車禍(另一個版本是自殺未遂)讓北野守處于震驚狀态,因為它是電影"花火"的結果。

回顧那段生死存亡的時光,貝諾如評價自己:"車禍讓我明白,命運這種東西不是自己的力量,可以左右左右,無論眼前有什麼樣的命運,你隻能默默地接受。我不想說任何美好的事情——比如"随時準備随時随地死去",但這隻是一種輕松的情緒,每當你死去時,就會發生。"

影片主角奚是一名冷酷溫暖的警察,孩子早逝,患白血病的妻子被醫院宣布無效治療,回家經曆了人生的最後階段。

生卒殺的兩位朋友和同僚何渡和田中外出執勤時,下半身中彈,被妻子和孩子無情遺棄;

韋斯特默默地接受了生活飄忽不定的打擊,為了承受和照顧殘疾家庭和尴尬的同僚,借了三合會高利貸,而為了還清風險,搶劫了銀行。最後決定帶着生病的妻子,踏上了一段無法回頭的人生旅程。

令人印象深刻的是,這部電影與西方人物的刻畫充滿了對比,也正是因為這種對比,我們才對生活中随之而來的挫折和遭遇,對不同原因中複雜人性的呈現有了更清醒的審視和平等的視角。

作為一名職業刑警,西西沉默寡言,身體健康,行動艱難,揮舞拳頭記住鮮血,開槍必定是關鍵,就算手邊的筷子,地上的石頭也可以被他複制成銳利的武器,追趕他們的黑社會成員應該倒在地上,鮮血飛濺而死;但當他回到家時,他立即成為一個溫暖而善良的紳士,與妻子一起吃蛋糕和切片闆;在逃跑的路上,他笨拙地為妻子點燃煙花;他跑去救他的妻子,以免掉進雪坑裡;而他的妻子反轉到他的手上用鍊子,他也隻是甩了甩說好痛,而他的妻子拍了一張照片,當時路過的汽車擋住了相機,那眼神讓他的妻子笑了起來......

沉重的壓抑逃生之旅,突然被一片溫暖的脈絡,寫出了愛情的榮耀之靈,突然被一陣槍林血影,揮舞出驕傲的正義天空,然而,哪一個不是沿着風景長壽的呢?

西這個身影,也讓我想到拿着劍斧錘,鋒利的武器千手看聲音,集決心的勇氣和善善的慈善集于一身,心中有一隻老虎,嗅着玫瑰,以淨心不亞于普渡一生。

在影片的最後,警察追上了西部。韋斯特和他的老同僚們交換了一下眼神,仿佛在給對方一個信号,讓他有最後的自由,結束了生命的盡頭。

生命之幕即将落下,西回到妻子身邊,兩個人依偎在浩瀚的藍色海邊,靜靜地望着世界的另一面。

突然出現了一個年輕女孩,帶着風筝跑來跑去,可是怎麼不能飛起來,于是西幫扛風筝,女孩拉繩跑的那一刻,風筝被撕碎了,在我看來,這似乎是另一個比喻,風筝需要用細繩牽着,在風中支撐起來, 但破風筝,就像這個不完美的人生階段一般,即使多麼努力地拉繩子,面對海風,難以奔跑,無法飛回藍天,最終也會被永遠抛棄和遺忘。

人生到盡頭,面對不完整,到寂靜的盡頭,人生體驗的目的在于悲傷,幸福和幸福,隻是漂浮在海洋中的波浪和氣泡,瞬間,無法把握。

而習近平的同僚何俊仁,實際上展示了北野先生在事故發生後的經曆。多麼殘疾和被遺棄的妻子和孩子,獨自一人他失去了生存的勇氣,但韋斯特送給他一套油畫工具和貝雷帽,鼓勵他熱愛大自然的山水,開辟了人生的新次元。

在繪畫創作的過程中,何都也層層超越了自己内心的困難和迷茫。他的畫作,從怪異的獸頭花頭,慢慢演變成對宇宙生命的反思,最後用紅色墨水,抛棄了自我毀滅和追求生命之情的心結。

那一刻,他超越了和人類生死的幸福,選擇了開槍自殺離開大地,與西方一起,诠釋了沒有大善,同一具身體的大悲同一個舒适。

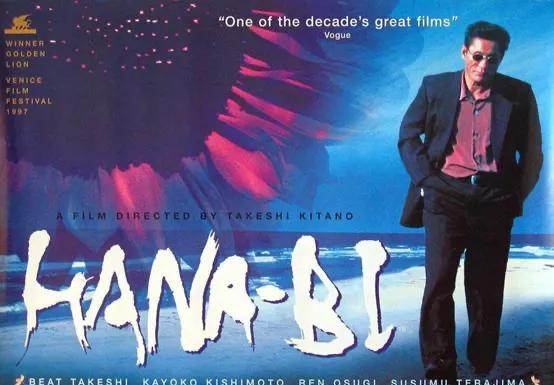

這種超然的死亡心理狀态,其實貫穿了整部電影《花火》的主題。"花火"在日語中被稱為"HANA-BI","HANA"是花的意思,"BI"是火的含義,HANA-BI也具有射擊的含義,隐喻了像夏花一樣的生活,但脆弱的孤獨生活,一種突如其來的沉默形象,一種難以察覺的意象。

人生如夜空中的一團火,卻短暫卻如此華麗。也許這就是"花火"散發出來的生活背景。

在日本文化中,對生活變幻莫測的悲傷和憐憫,與殘雪、落花和看似不容錯過的情感,被稱為"事物與美"的真正本質。它不是基于理性,理性來判斷,而是通過直覺,由心靈去感受,隻有通過内心才能感受到物質的悲哀之美。

"事物不是生來悲觀的,而是要找到事物的脈搏,看到萬物的轉世,不能把握變化,也不能把握當下,最好放下這個,安心去欣賞。

"脆弱的心不敢盯着美,因為他知道所有美都會褪色。一顆堅強的心敢于面對悲傷,因為他知道所有的悲傷都會消失。我認為這也許是對"事物"的最好解釋。