愛爾蘭,這個世界一隅的小地方,卻孕育出衆多文學巨匠與精彩紛呈的故事。它的曆史和文化成為諸多電影和文學作品創作的源泉。

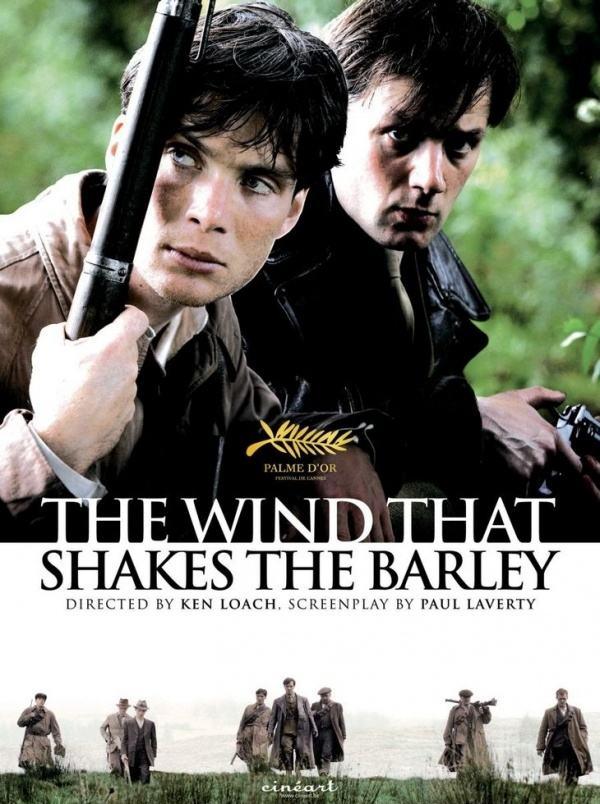

2006年《風吹麥浪》在戛納電影節獲得金棕榈獎的時候,導演Ken Loach說:“一但我們敢于說出曆史真相,也許我們就敢于說出當下的真相。”他作為一個英國人,他拍了一部揭露英國暴行,記錄愛爾蘭獨立運動的電影。電影名字The Wind that Shakes the Barley源自一首愛爾蘭歌曲的歌詞“While soft the wind blew down the glen, and shook the golden barley.”(微風輕柔地吹下山谷,搖晃着金色的大麥)。

大麥是愛爾蘭的主要農作物之一。愛爾蘭人對國家的熱愛非常實在,洋芋、大麥、泥炭、沼澤地、青草,都是詩人、文學家們經常歌頌的對象。可惜影片中并沒有出現金色的大麥,革命的理想就像翠綠的田野充滿希望,士兵們在迷霧裡穿行其中,卻沒有結出成熟的果實。英國将愛爾蘭分裂,就像片中的兩兄弟被不同的政治選擇帶上了敵對的道路。這一設定其實是愛爾蘭真實狀況的一個象征。

在愛爾蘭獨立運動中過程中,内部沖突比外部沖突具有更大的破壞力。Charles Stewart Parnell是頗具威望的議會領袖,卻由于個人問題受到天主教派責難,失去了上司權。Michael Collins是愛爾蘭共和軍上司人之一,為愛爾蘭獨立鋪平了道路,卻由于向英國妥協被部分共和軍視為叛國者,遭到暗殺身亡時年僅31歲。随着時間的推移,如今南部愛爾蘭獨立,北愛爾蘭人則公投留在了英聯邦。北愛共和軍也逐漸成了妨礙和平的“恐怖組織”。在電影《與魔鬼同行》中,布拉德·皮特就飾演了一個想通過美國運送飛彈回北愛的共和軍戰士。可是在一個和平的年代,這事兒是違法的,是恐怖主義而不再是英勇的革命。

影片中另外值得一提的是幾場精彩的辯論。據說愛爾蘭人很喜歡辯論,也很有演講辯論的天賦。喬伊斯在短篇小說《青年委員辦公室的長青節》中也曾描寫過幾個愛爾蘭人在紀念帕内爾的長青節裡聚在一起談論愛爾蘭的過去未來。電影中最激烈的辯論是關于是否應該放棄武力接受和平條約,但不論一個人的選擇如何,結局也不過如此。

Requiem for the Croppies

The pockets of our greatcoats full of barley...

No kitchens on the run, no striking camp...

We moved quick and sudden in our own country.

The priest lay behind ditches with the tramp.

A people hardly marching... on the hike...

We found new tactics happening each day:

We'd cut through reins and rider with the pike

And stampede cattle into infantry,

Then retreat through hedges where cavalry must be thrown.

Until... on Vinegar Hill... the final conclave.

Terraced thousands died, shaking scythes at cannon.

The hillside blushed, soaked in our broken wave.

They buried us without shroud or coffin

And in August... the barley grew up out of our grave.

革命者的安魂曲

我們厚大衣的口袋裡裝滿大麥——

逃跑的時候我們沒有廚房,沒有要拆除的營帳——

我們在自己的國土上進行的突然而迅速。

牧師與這些無家可歸的人一起躺在地溝裡。

這群人幾乎不是在行軍,而像是在徒手旅行

我們每天都在遭遇戰中找到新的戰術:

我們用長标槍切斷敵人的缰繩洞穿騎手

把恐慌的牛群趕入敵陣。

我們穿過一定會讓騎手摔下馬的樹籬撤退。

直到,在維尼格爾高地上,那場緻命的秘密會議。

數千人死在山腰,我們在炮轟中搖動着長鐮。

山坡染成紅色,血浸透了我們被沖垮的陣波。

他們埋葬我們時沒有棺木沒有壽衣

八月裡我們的墳上長出了大麥。

希尼于1995年獲得諾貝爾文學獎,被公認為是當今世界最好的英語詩人,他的作品比肩喬伊斯、葉芝、蕭伯納等衆多愛爾蘭文學巨人。作為一名天主教徒,身處以新教徒為主的北愛爾蘭,希尼本人亦親身經曆了曆史的動蕩。60年代,北愛共和軍與聯合派沖突尚激烈的時候,他當着一衆持有不同政見的聽衆朗讀了這首詩,他說:你不需要熱愛它,隻需要允許它的存在。”