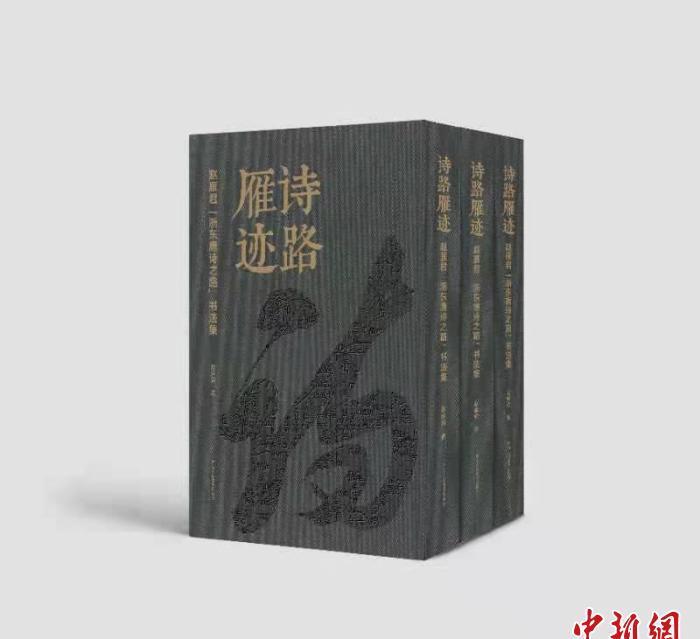

圖為《詩路雁迹——趙雁君“浙東唐詩之路”書法集》趙雁君 供圖

中新網杭州1月14日電(張煜歡)千百年來,衆多文人墨客從錢塘江出發,經浙江古都紹興,自鏡湖向南過曹娥江,溯源而上,入剡溪,過天台山……走出了一條長達500公裡的“浙東唐詩之路”,留下大量脍炙人口的詩篇。在當下,有這樣一位書法家,曆經數載重走“浙東唐詩之路”,以書法為載體,展現浙東唐詩之氣象,呈現浙江山水之優渥,鋪陳浙江人文之淵博。

這位書法家就是浙江省文聯副主席、浙江省書法家協會主席趙雁君。他的最新作品《詩路雁迹——趙雁君“浙東唐詩之路”書法集》(下稱《詩路雁迹》)于近日出版,内容涉及詩畫、山水、佛道、名人等四大主題,以曆代文人墨客吟誦浙江的山水詩篇,書寫下“浙東唐詩之路”的人文山水印象。

圖為趙雁君書法作品。趙雁君 供圖

2019年,浙江出台《浙江省詩路文化帶發展規劃》,以詩(詩詞曲賦)串文、以路(水系古道)串帶,對打造浙東唐詩之路、大運河詩路、錢塘江詩路、瓯江山水詩路等“四條詩路”建設作出部署。這“四條詩路”是浙江文脈,展現着生生不息的文化創造力,也是浙江史脈,是青山綠水間留下的珍貴文化遺産。

趙雁君稱,詩路文化帶建設可謂當代與曆史相輝映的資源集合,自然與人文相融合的獨特整體。這一時代實踐主題催生了他書寫《山水雁迹》續篇的創作構想。于是,“浙東唐詩之路”作為首篇詩路主題創作,納入其創作計劃。在《全唐詩》2200多位作者中,共有451位圍繞“浙東唐詩之路”寫下1500多首名篇佳作。

“像‘浙東唐詩之路’這條詩歌古道,既為當代‘美麗浙江’建設孕育了文化基因,也為藝術家進行主題創作提供了文本載體。”趙雁君稱,此後很長一段時間,其反複閱讀《浙東唐詩》,力圖通過詩文去尋覓感悟唐代文人的詩心自在。

“我還走出書齋索詩尋蹤,從錢塘江畔的西陵古渡出發,經鏡湖、過曹娥江,溯剡溪,上天姥、登天台,沿着詩人們的足迹行走了一遍詩路幹線,直覺體悟了唐人筆下‘青山行不盡,綠水去何長’的畫境。”趙雁君說,這期間,曆史、自然、詩性互相交織,時代、人文、藝術共通共融,他在一次次感動和喟歎中醞釀了書寫千年唐詩的激情和暢想。

《詩路雁迹》的出版也引發了業界探讨。《書法》雜志副主編楊勇在品讀《詩路雁迹》時,同樣為這千年詩路背後的人文精神所感染。

“此次《詩路雁迹》的書寫内容圍繞‘浙東唐詩之路’展開,浙東的豐茂蘊藉,不但哺育了浙東的子孫,還是曆代大文人景仰和隐逸的地方。遙想一千多年前,李白、杜甫、白居易、元稹等對後世有着巨大影響力的詩人,曾在這片土地上留連、吟哦,或惆怅、或激昂,無不令浙東這片土地充滿蘊藉之氣。”楊勇說。

在他看來,古典詩詞之是以能時時萦繞和感動人,就在于其所蘊含着人的最本真的生命景象和生活态度,“詩詞常常會觸發我們的思考,即人怎樣平靜而溫馨地經曆生活和走過生命。”

楊勇認為,浙東詩詞全面記載了千百年來當地的人情、風俗、景緻和變遷,大量的詩詞看起來不外乎抒懷、覽勝、酬唱、餞别、詠史等,其實涵蓋了天地人文的方方面面,講述和留住了浙東和浙東人千秋裡的那個“一瞬間”。

“這些關于浙東的連綿意象,在《詩路雁迹》裡已被展開成連綿的畫卷,同時結合作者或端嚴的楷書,或恣肆的行草,或大字對聯以彰磅礴之氣,或小字行草以顯隽逸之姿,‘書’與‘文’的結合總是這麼和諧自然。”楊勇評價道,這種人随詩行、筆随詩動的創作狀态是令人向往的。

四川省書協副主席王家葵也在品讀《詩路雁迹》後感慨,“拜讀再四,詩情墨韻,足可以刻石以傳不朽者。”

“藝術當随時代,其要旨在于,既要求藝術家搜盡奇峰開生面,保持自己獨立的追求;也要求藝術家順應時代之天籁,在萬馬奔競中尋求共性。這種個性和共性相容相生的創作生态,才是藝術創作的大道。”趙雁君如是總結。

在2014年至2019年期間,趙雁君的大型主題創作《山水雁迹——趙雁君書法集》亦彙集了他近五年來創作的近350件書法作品。這兩部作品集以“浙江頌”為統領,以流芳千古的唐詩之路、以浙江名山名水為脈絡,以名篇名句、名地名人為基點,用隸、楷、行、草多種書體創作,将經典與民間打通,實作碑帖彙融。趙雁君表示,希望以自己的創作理念和筆墨語言響應重大時代主題,描繪時代精神圖譜。(完)