牧青按語

說起古道,我們很容易會聯想起兩句著名的詩:杜甫的《田舍》有:“田舍清江曲,柴門古道旁”;馬緻遠的《天淨沙·秋思》曲:“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬”。“古道者,古來人世跨空移時、運往行來之途;貫朝穿代、紉憂綴樂之線”。古道一般都會涉及一系列的曆史遺迹、遺址、遺存、遺物。

這兩句詩中包括古村、古橋、古樹、田園等,可能還包括古鎮、古城、古堡、寺廟等。古道是今後旅遊開發的重要資源,對現代人頗具吸引力,這種吸引力關鍵是一個“古”字,但千萬不可仿古式開發。

我國目前尚存大量古道,尤其是南方、西南、西北多山地區。在一些平原地區,由于道路多變,加之世事變化,大多古道已經蕩然無存。多山地區有些目前儲存尚且完好的古道,但一定不是那個區域最突出的,因為曆史上最突出的古道大多已經通了現代化公路、鐵路,遭到了破壞,譬如湘桂古道,曆史上最正統、最繁忙、最有文化積澱的沿湘江-靈渠-漓江一線的古道就不如偏離主線的桂林市灌陽縣所在區域儲存好,目前該縣尚儲存6條古道、26個國家級傳統村落。這是由改革開放40年經濟發展速度決定的。

——牧青随感

【正文】

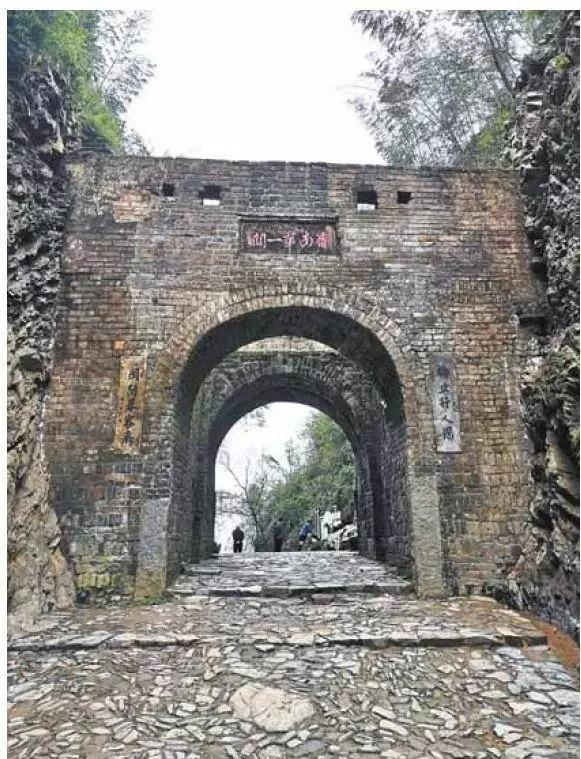

河源和梅州位于廣東省東北部,都是著名的客家城市,河源号稱“客家古邑”,梅州則被譽為“世界客都”。這兩個城市都位于粵贛兩省交界處,自古以來就是粵贛兩地的交通要塞。在古代,這裡形成了以龍川佗城為中心的交通網絡和以和平縣等地為要沖的粵贛古道。目前,河源和梅州地區依然儲存着大量古道資源,這些古道見證了千百年來客家移民的艱辛奔波,也見證了客家文化的繁盛,是客家曆史文化的活化石。如今重走古道,依然能感受到往昔曆史的厚重風姿。

中原移民的重要通道

客家人的曆史就是一部人口遷移史。曆史上因為戰亂等原因,中原人曆經苦難,遷徙到閩粵等地區,因為在融合和發展的過程中保留了自己獨特的風格而被稱為客家人,以别于當地原來的居民。東江自古為中原先民南下的通道。從趙佗建龍川縣至今,2200多年來,東江上中遊地區一直是嶺南北接中原的主要通道之一,也是珠江三角洲與韓江流域的連接配接之地。由于現代交通的發展和新豐江水庫的興修,當地許多古道湮滅在崇山峻嶺中。不過,現今仍有許多橋梁、關隘、涼亭、客家圍屋,與殘存的古道一起,承載着厚重的曆史文化,成為河源廣大山區靓麗的人文風景線。

嶺南古道研究專家、廣州大學曆史系教授王元林告訴記者,秦始皇在嶺南設定郡縣,河源龍川縣是今粵東客家設定的第一個縣,河源地區成為中央王朝駐軍和中原移民的重鎮,也成為傳播中原文化的前哨陣地。之後,中原人就在嶺南地區定居,後設定三郡,陸續有中原人遷居至嶺南“同越人雜處”,這是嶺南地區最早的客家移民。漢人同當地居民逐漸融合,客家族系逐漸壯大并向四周遷徙。據史料記載,從閩浙進入嶺南的路線主要是沿水路南下,也就是贛江到北江和東江的通道。客家先民就是沿着這些主要通道,分别到達粵東北和粵西地區。

不同姓氏的族人所居的不同村落,形成了不同的建築風格、文化特色、習俗、方言等。河源連平縣境内目前還存有多座古建築,這些古建築大多具有北方傳統建築的特點,同時也結合當地的風俗、自然環境和氣候等因素,進而形成獨具特色的建築形式。據王元林介紹,在遷徙的過程中,客家先祖們颠沛流離,曆經千辛萬苦,這就造成了客家建築物的封閉性。為保護自身安全,這些建築通常具有防禦性質。同時,在遷徙的過程中,客家人吸收了不同的文化,相容并蓄,是以就産生了各種風格雜糅的建築物。

河源大湖寨圍龍屋是典型的客家傳統建築。這座圍龍屋是宋朝時,曾氏從江西廬陵遷徙到當時惠州府河源縣大湖寨落居的祖屋。曾氏從江西遷徙到河源成為客家人,至今有将近800年曆史。自遷徙到大湖寨之後,曾氏實力逐漸擴大。現在,大湖寨的子嗣遷徙遍布河源市各地區,甚至韶關、惠州、汕尾、廣州等地都有大湖寨後人的身影。

著名的夏田古村也是典型的客家古村落。據當地史料和《謝氏族譜》記載,最早在河源市連平縣陂頭鎮夏田村落居的客家人為謝姓,南宋著名文學家和愛國詩人謝枋得的五世孫謝複澈從江西錫州遷居到連平陂頭,為陂頭謝氏開基祖,至今有600多年。夏田古村所保留下來的古建築有複澈公祠、全公祠、德興樓、松秀圍、謙吉樓等,構成了當地别具一格的客家圍屋群。祠堂、古村落、客家民居,這些獨具特色的建築不僅反映了客家人的智慧,更反映了客家移民曆經的艱辛和苦難。

粵贛鹽糧商古道

2017年,在廣東省河源市新發現一條通往江西的古道。這段粵贛古道主要分布于河源市和平縣、連平縣和東源縣境内,沿途經過浰源、熱水、青州、繡緞、大湖、三角、高莞、忠信、順天、澗頭、雙江等鎮,總體呈南北走向,并有多條主支線。現已勘測清楚的線路長262.6公裡。據當地文物部門介紹,粵贛古道是一條“起于民間、興于商貿”的民間商貿通道。

據史料記載,數百年來粵東客家地區一直是鹽豐糧缺,而江西則是多糧少鹽。但粵贛兩省大山橫亘,水路不通,兩省通商多走山路。其時客家地區悄然湧現挑鹽大軍,有專職挑擔者,也有農閑挑擔者。“挑鹽擔上江西”成為很多客家人最大的副業,挑擔之艱辛換來“粵鹽贛銷,贛糧粵賣”的現象,進而催生了粵贛鹽商古道。河源境内的鹽商古道從海陸豐到紫金縣,經黃塘、康禾仙坑,然後到東源藍口,再經水路到和平林寨、龍川,最後到贛南地區。當年,這條古道上活躍着成千上萬的挑夫,他們成群結隊地搬運食鹽,古道的繁盛情景可想而知。

粵東與江西、福建交彙處的梅州平遠,也有一條著名的梅州古鹽道。這條鹽商古道的起點也是在潮汕地區,當地海鹽走水路逆韓江而上,運至大埔三河壩後轉從梅江而上,至梅縣東山碼頭後,改為陸路由挑夫肩挑北上,從玉水村經梅縣大坪、平遠石正進入江西流車、尋烏,至江西筠門嶺,然後以會昌縣城為終點,全程約230公裡。玉水古村位于梅縣城東鎮,客家挑鹽客的運鹽隊伍多途經此地,當地至今還保留有當年的古道。

據《明史》記載,贛州在明正德二年(1507)改行廣東鹽,可見粵贛間的鹽道有超過500年的曆史。中山大學曆史學系教授黃國信在《區與界:清代湘粵贛界鄰地區食鹽專賣研究》中闡述了與平遠相關的古鹽道考證:“筠門嶺通嘉應和潮州,從贛州溯貢水而上至湘水,到達筠門鎮後,或換小船至羅塘再挑越筠門嶺,或直接挑越筠門嶺,抵達鎮平縣新鋪,然後船運通過石窟河經梅溪至嘉應州。”

1930年,毛澤東在江西省尋烏縣開展了20多天的社會調查,對尋烏的政治區劃、地理交通、商業活動、土地關系、土地鬥争的狀況,進行了全面而詳盡的考察分析,後來整理成著名的《尋烏調查》。毛澤東在調查時,就對江西省贛州市會昌縣筠門嶺來往梅縣的生意做了詳細的記述。例如,“從石城、瑞金來的,米和豆子為大宗,值幾十萬元”,“石城、瑞金的米到門嶺,大部分經羅塘、下壩(武平屬,在三省交界處),新鋪(蕉嶺屬,離梅縣三十裡)往梅縣,每天約有三百擔過”,“梅縣與門嶺不通車,大部分是肩挑”,“門嶺去梅縣,腳夫們一擔貨去,一擔貨回”,這充分證明了粵贛鹽糧古道的重要曆史作用。

堅毅的客家女性挑鹽客

很多人可能不知道,挑擔賣糧賣鹽的多為客家女性。深圳大學文化産業研究院研究員周俐表示,“女勞男逸”的客家社會,造就了客家婦女勤勞、堅韌的品格。一方面,客家地區重文教,男性多為讀書人,少從事體力勞動;另一方面,梅州是僑鄉,當時男性多結伴到南洋打工,隻有婦女和老幼在家。為了維持生計,客家婦女就選擇了挑鹽這個副業。

然而,挑鹽客的工作并非人人都能勝任,隻有具備了一定的身體和精神素質才能擔當這項任務,相較而言女性挑鹽客就更加不易。周俐表示,首先,挑鹽客要有過人的膽識和吃苦耐勞的精神。贛閩粵邊區盜賊較多,往往需要應對突如其來的事件。其次,過重的貨物是挑鹽客所面臨的大問題。每位挑鹽客至少要挑100斤鹽。

據史料記載,抗戰時期,梅縣還活躍着一支婦女挑擔大軍。因日寇的嚴密封鎖,粵贛及西南諸省的食鹽曾一度依賴閩南沿海供給。内銷的千百萬斤鹽大部分依靠粵贛邊區客家婦女人力運輸。從閩粵交界的韶安、黃崗、饒平、高陂,沿韓江、梅江而上,再經鹽商古道進入江西,每天有成千上萬的婦女,成群地搬運鹽,一擔一擔越過高山峻嶺,一站一站地接力運送。