公元629年,也就是唐太宗時期,回纥“始來朝,獻方物”,由此開啟了與唐朝的建交。十七年後,回纥聯合各部,在唐朝軍隊的幫助下殲滅了薛延陀汗國,并建立了自己的國家——回纥漢國。随着唐朝和回纥交流的愈發深入,雙方的貿易往來也變得頻繁。按理來說,貿易交流增多應當是件造福雙方的好事,但是後期唐朝政府卻對回纥商人痛恨至極,這是為什麼呢?

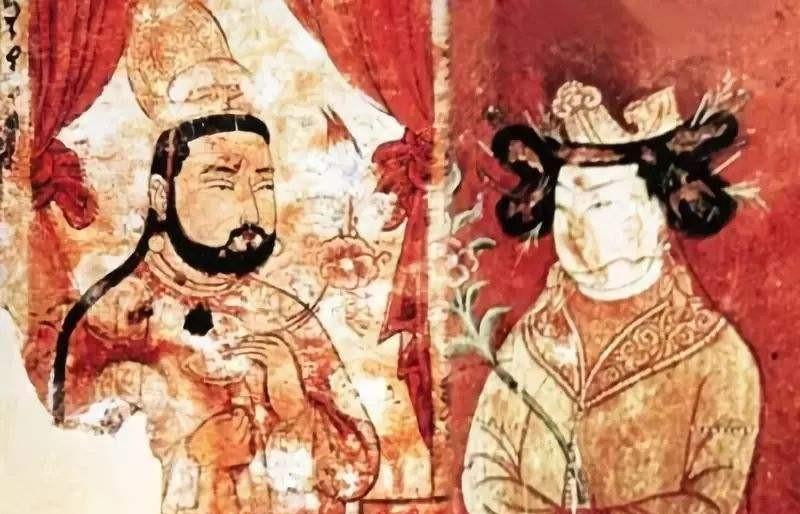

回纥古人畫像

回纥原本是鐵勒的一支,是維吾爾族的直系祖先。在唐朝初期,乃至安史之亂爆發這一階段回纥與唐朝之間的關系都是比較不錯的。尤其是安史之亂爆發的時候,回纥不僅沒有趁人之危,在唐朝中央力量薄弱的時候對唐朝出手,拓展自己的疆域,反而先後三次派出軍隊協助唐朝軍隊平定叛軍,使得唐朝重新收複了長安、洛陽、河北等失地。唐朝也幫助回纥共同抵禦吐蕃的進攻,雙方一度重開安史之亂後被吐蕃切斷的東西陸路交通。唐德宗時期,回纥在德宗的恩準下改名為回鹘,回鹘的可汗也迎娶了德宗的女兒:鹹安公主,雙方交流進一步深入。

回鹘與唐朝之是以能維系這樣良好的關系,很重要的一條就是靠雙方之間的貿易往來。唐朝與回鹘貿易往來的形式主要有兩種:絹馬互市和茶馬互市,即回鹘用自己養的馬來換唐朝的布匹或者茶葉,其中又以絹馬互市為主。唐朝的第四位公主,太和公主因和親去到回鹘的大帳内部時引入眼簾的便是一層精緻的絲毯以及唐朝最上等的絲綢與粟特絲綢,這些布料相當一部分都是來自于與唐朝的交換。正是在這樣良好的貿易氛圍中孕育了一批特殊的回鹘商人——回鹘高利貸商人。

古代高利貸契書

說到放高利貸,在我國戰國時代就有雛形了,“戰國四公子”之一的孟嘗君就是靠自己封地放的高利貸來養活手下的“三千門客”。是以回鹘高利貸商人的存在本身也沒什麼稀奇的,畢竟商人逐利,雙方願意就行。由于回鹘的商人在胡人中是比較有影響的,是以那些因做生意失敗而負債累累的漢族商人會向回鹘借貸。此外,一些揮霍無度的漢族子弟沒錢了也會向回鹘高利貸商借錢。這引起了唐朝政府的反感,為什麼呢?

這得談談唐朝本土的高利貸商人。前面說過,中國戰國時期就有高利貸了,到唐朝時期高利貸市場也越發繁榮,是以回鹘商人才能到唐朝放貸。唐朝的民間高利貸放債機構主要由寺廟、貴族以及富人組成,因為隻有這些人才有富餘的資産來放貸。貴族本身就是唐朝權力體系的一部分,而寺廟和富人,尤其是寺廟看似和唐朝政府沒啥關系,但是其放貸活動是由唐朝政府主導的。是以相較于唐朝的本土房貸商人,回鹘高利貸商人的存在無異于是在搶唐朝政府的生意。回鹘高利貸商生意越好,自然越讓唐朝政府反感。

西遷西域的回鹘人

另一方面,當時的大環境對高利貸商人的風評很不利。放貸商人這個行當本身就容易引起别人的反感,唐朝後期,政府逐漸衰弱,政局不穩,這使得市場的物價飛漲,很多人都陷入了債務危機之中。是以,唐朝人對于放債商人的反感也随之加深。而回鹘高利貸商人随着業務的拓展,在唐朝的活動也愈發嚣張,這更加劇了唐朝人對回鹘高利貸商人的排斥。文宗開成元年,唐朝政府規定唐朝人不得私自和胡人進行借貸活動,這個時期唐朝民間甚至爆發了排外以及對外來宗教的迫害運動。

一直以來,唐朝和回鹘的關系都是比較沖突的。一方面,兩者是互幫互助的盟友,并通過和親維系兩者的同盟關系。另一方面,回鹘在與唐朝的貿易活動中會爆發各種各樣的沖突。是以,唐朝對回鹘沖突的态度也是古代中原主體與外來民族關系的一個縮影。