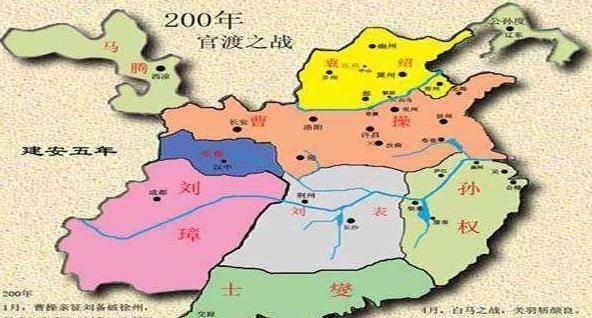

在漢末三國時期,各個軍閥混戰的階段,看上去非常混亂,但是其實還是有迹可循。比如說從建安五年到建安十三年,也就是公元200年到208年,各軍閥的混戰大概可以分為江北和江南兩個部分。江東集團集中全力猛攻荊州,曹操對付袁氏。

建安十三年後曹操、劉備、孫權三足鼎立的形勢逐漸形成,但孫權仍然對劉備控制的荊州念念不忘。最後在建安二十四年,就是公元219年,孫權終于攻克江陵占領劉備所占荊州(後文就用荊州簡稱),實作了自孫策時期就确定的戰略。這個時間花費了二十年。

江東集團對荊州的需要的戰略

江東集團顧名思義當然是立足于江東之地,就是揚州在長江以南的部分。他們面對北方的曹操的時候,就依托長江這條自然的天塹。不過長江有好處也有壞處,北方進攻江東要渡過長江,而從荊州進攻揚州卻占據了長江的便利。荊州在揚州以西,中國的地勢西高東低,荊州對揚州就占據了順流直下的優勢。是以荊州對于江東集團來說,是必須握在手中的。

劉備集團有"隆中對";袁紹和沮授有"邺中對";曹操和毛玠也有"奉天子以令不臣"的政策,或者是鮑信的"規大河之南";江東集團當然也有一個宏觀的整體的戰略。張纮、周瑜、甘甯、魯肅、呂蒙都提出過戰略,彼此各有差異,總結一下就是"天下二分之計"。

從孫策還沒有渡江的時候,孫策拜訪張纮,張纮就提出要"荊、揚可一"、"據長江",這大概是最早為孫策制定戰略的人物,隻是當時江東集團還沒有形成;然後建安五年孫策遇刺身亡,孫權成為江東集團的領袖。相對于孫策來說,孫權更是與曹操結好,然後全力進攻荊州。魯肅、甘甯、周瑜、呂蒙都向孫權提出進攻荊州,全據長江防線的戰略。

不過魯肅在後來修改了自己的戰略,在荊州扶植劉備共同抵抗曹操,這個戰略也暫時被孫權采用,才促成了三足鼎立的局面。是以魯肅這個人身上還是有很大争議。其實他也懂得荊州對揚州的重要性。

總的來說,無論是孫策還是孫權時期,江東集團都确定過跨有荊、揚的戰略。不過在建安十五年到建安二十四年間,江東集團多多少少在履行魯肅的戰略,一度背棄原先制定的戰略。而在建安二十四年魯肅已死,孫權又遵循鷹派呂蒙的建議襲取荊州,終于将整體的戰略拉回正軌。

江東集團進攻荊州的努力

孫策時期

孫策是江東集團的創始者,他率領孫堅舊部進入江東擊敗揚州刺史劉繇,開始在江東立足;後來又因為袁術僭号抓住時機脫離袁術,成為一個獨立的軍閥。在建安四年,也就是公元199年,孫策擊敗廬江太守劉勳,劉勳向西尋求江夏太守黃祖的援助,孫策繼續向西擊敗黃祖,雖然沒有控制江夏郡,但對黃祖的損失還是比較大的(至少在孫策本人上表中是這樣的)。這應該是江東集團最早對荊州的大規模的戰役。

孫權時期

孫策在建安四年進攻黃祖,在建安五年就被許貢門客刺殺,帶領江東集團進攻荊州的任務落到了孫權的身上。孫權對荊州的攻略,大概可以分為三個階段。

首先是建安五年到建安十三年,孫權對黃祖進行了三次大規模的進攻,分别是建安八年、建安十二年、建安十三年。孫權和黃祖進入了比較膠着的戰争的狀态。雖然按《三國志》的記載中江東集團一方屢戰屢勝,但是終究是沒有攻取江夏郡。

建安十三年甘甯從黃祖處投奔孫權,就提出了自己的那個"天下二分之計",勸孫權進攻黃祖。孫權聽從甘甯出兵,果然一舉擊敗并殺死黃祖。但事實上孫權還是沒有趁勢拿下江夏郡。具體的原因不是很清楚,或許是在進攻黃祖時自己的損失也很嚴重,或許是内部山越動亂的牽制。

其次是建安十三年到建安二十年

建安十三年到建安二十年,公元208年到215年,是劉備與孫權相對和諧的時期。建安十三年孫權和劉備共同擊敗了南下的曹操,才有分蛋糕的資格;建安十四年,公元209年雙方又共同取得"南郡之戰"的勝利,擷取戰略價值極高的江陵。當時孫權強于劉備,在與曹操作戰出的力也大于劉備,當然江陵這塊肥肉歸孫權所有了,劉備則取得部分"荊南四郡",就是長沙、桂陽、零陵、武陵。

建安十五年,公元210年周瑜去世,從江陵進攻益州的計劃破産,孫權采取鴿派魯肅的建議,将江陵借給劉備。從此劉備一鳴驚人。從建安十六年到建安十九年,就是公元211年到214年,劉備花費三年的時間進入益州消滅劉璋,終于在一定程度上完成了"隆中對"中跨有荊、益的條件。

孫權對益州相當眼熱,而江陵又是由自己借給劉備的,内心對此非常不滿。孫權向劉備索要長沙、零陵、桂陽三郡作為補償,結果被劉備拒絕。孫權一怒之下令呂蒙率軍攻取荊南三郡,自己和魯肅率軍牽制關羽的兵力。劉備本意率軍奪回荊南三郡,但是面對曹操的軍事壓力,劉備和孫權最終還是和解,以湘水劃界,湘水以西南郡、武陵郡、零陵郡歸劉備;湘水以東長沙郡、桂陽郡、江夏郡歸孫權。

最後是建安二十四年的緻命一擊

建安二十年的"湘水之盟"之後,劉備和孫權暫時處于一種和平的狀态,但是這種狀态下仍然潛伏着巨大的危機。孫權位于荊州下遊,他的北伐事業也并不順利,無法從江北打開局面。這種情況之下,孫權對荊州的渴望簡直是必然的。但是鎮戍荊州的關羽沒有清晰地認識到這一點,或者說确實對孫權有所防備,但是并不完全重視。

建安二十四年中劉備終于在曠日持久的"漢中之戰"中取勝,獲得了漢中之地,同年關羽也率軍北伐襄陽、樊城。關羽的軍事行動給曹操帶來了非常大的壓力,于禁、徐晃、張遼紛紛調往襄樊前線支援曹仁。此時孫權有兩個選擇,第一是趁機傾盡全力進攻淮南(徐州就算了吧),與劉備集團齊頭并進,将曹操壓縮到河北地區;第二是趁荊州空虛背刺盟友,完成長期以來制定的"天下二分之計",與劉備徹底決裂。自此孫權終于獲得荊州,建立了完整的長江防線。

小結

從建安四年孫策進攻黃祖,到建安二十四年的"荊州之戰","江東集團"耗時二十年終于完成跨有荊州、揚州的目标。此後東吳與蜀漢再度結盟,蜀漢進攻曹魏的隴右和關中地區,東吳則在綿長的長江防線上與曹魏交戰,江漢、淮南地區的江陵、襄陽、石陽、合肥、濡須、壽春等地都是雙方長期膠着的戰場。荊州、揚州以及最南方的交州的版圖也一直持續到東吳天紀四年、西晉鹹甯六年,也就是公元280年,西晉統一天下的時候。

總而言之孫權獲得荊州後不僅獲得了大量的土地和人口資源,更重要的是徹底化解蜀漢在長江上遊對揚州的威脅,在這個條件達成之後,雙方才有聯合抗曹的基礎。東吳對荊州的控制也堅持到了最後一年。很多人認為孫權偷襲荊州的做法很令人不齒,在戰略上也很短視。抛開道德層面不談,僅站在江東集團的立場上,偷襲荊州所取得的戰果對于江東集團來說應該是非常重要且優厚的。

參考文獻:《三國志》