無論第幾次“回歸”,你永遠可以相信披頭士

解散超過50年的披頭士,又一次引發樂迷的關注。

半個世紀過去了,披頭士仍在流行,依然享受着跨越國界、年齡的簇擁。僅看本世紀内,樂隊每一次“回歸”幾乎都伴随着廣泛的關注和讨論,是大衆心中的No.1。

Billboard公布了史上單曲藝人總榜Top100,披頭士位居曆史總冠軍,麥當娜和埃爾頓·約翰分别獲得亞軍和季軍。

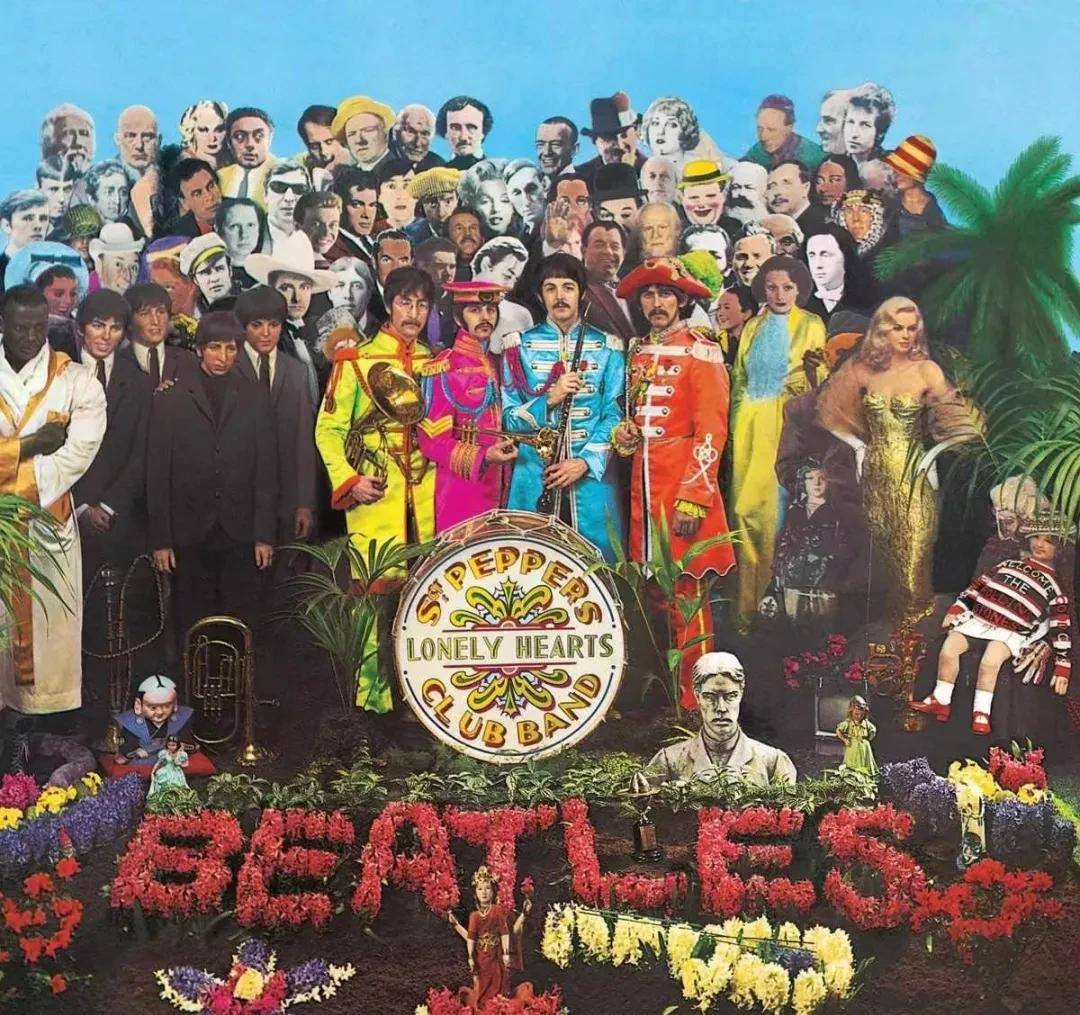

再往前推,重制的經典唱片《Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band》時隔五十年後再次奪得冠軍。連保羅·麥卡特尼都在聲明中說:“喔!誰能想到這麼老的Sgt.Pepper還能在五十年後回到排行榜的榜首?”

《Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band》

再往前看,2012年,英國官方排行榜公司公布了英國最暢銷樂隊排行榜,披頭士名列榜首。在2000年,收錄樂隊27首冠軍單曲的專輯《1》不但斬獲當年銷量冠軍,而且是尼爾森統計中本世紀前十年最暢銷專輯。

無論第幾次“回歸”,披頭士和他們的音樂永遠被大家所信任。

從成立到解散,披頭士僅僅存在了十年的時間,但是作為文化變革的先鋒,其影響力早已超過了音樂本身。他們的歌聲影響了一代人的藝術趣味、服裝發式、生活方式和人生态度。但披頭士是怎樣創作出那些經典作品的呢?

1969年1月,披頭士樂隊來到了特威克納姆攝影棚。因為鼓手林戈要在1月24日要參演電影《财神萬歲》,他們隻有三周的時間來創作和排練14首歌曲,然後通過電視特别節目向現場觀衆表演。

通過錄影機全程記錄排練的過程,在當時也是一種先鋒之舉。1969年1月2日到31日,樂隊留下了長達55小時從未曝光過的錄像素材,以及150小時從未公開的音樂檔案。《指環王》導演彼得·傑克遜精心修複并整理了這些素材,于是才有了《披頭士:狂熱回歸》。

紀錄片中最過瘾的地方,無疑是可以通過豐富的細節見證披頭士的創作過程,見證那些影響了幾代人的偉大音樂是如何一點點成型的。

1969年,披頭士的天台演唱會

最開始大家毫無頭緒,在一起磨合《Don’t let me down》等歌曲,一點點往裡添加素材、修改歌詞,甚至掐着秒表計算歌曲的時長。到第四天,保羅·麥卡特尼穿着便裝随意彈貝斯,偶然間一個音符點燃了創意的火花。通過不斷尋找節奏和旋律,這個音符逐漸變成了“Jojo was a man……”。雖然歌曲還沒有變成《Get Back》,但新專輯的世界一下被打開了。

紀錄片裡有很多有意思的細節。喬治·哈裡森有一首情歌寫了幾個月,一直卡在第二行寫不下去。列侬告訴他,“每次最先跳出來的是什麼?寫這個就好。這樣去捕捉,直到你找到那個準确的詞。”哈裡森說,自己冥思苦想了六個月。列侬說,那你沒試過15個人跟你一起想。接下來,他們開始讨論具體的用詞,比如說把“吸引”(attract)改成“抓住”(grab)。這首在讨論的歌就是《Something》。

整個創作過程并沒有特别的神秘之處,但也并不簡單。他們的音樂更多源于他們的性格,這是一個關系緊密的團體,他們不修邊幅,個個好似頑童,但又是一群愛出風頭、有奇思妙想的人,彼此間喜歡胡鬧。

記錄還透過樂器聲,還原了他們談話的過程,内容除了音樂,還有午飯、喝酒、電視節目、新聞,以及弗蘭克·辛那屈(Frank Sinatra)、鮑勃·迪倫(Bob Dylan)、阿瑞莎·弗蘭克林(Aretha Franklin)等一串音樂人的名字。

但其實,新專輯也是他們解散的前夜,和諧的表象之下有未解決的沖突,他們終究會不可避免地分開。關于原因大家衆說紛纭,但看完這些曆史片段,你不會在意那些不愉快的記憶,隻會更欣賞和喜歡這四個大男孩。

就像導演彼得·傑克遜坦言:“沒有反派,沒有英雄,隻是一群普通人的故事。四個偉大的朋友,偉大的音樂家,他們隻是想完成這些歌曲和專輯,你将在熒幕上見證這一切。”

時光倒流到 1960年,德國漢堡某間破日髒亂的地下俱樂部裡,一支年輕的英國樂隊正在翻唱以早期搖滾樂和 R&B 為主的歌曲。這支名叫披頭士的樂隊即将改變世界。而在那之前,他們斷斷續續地駐唱演出了将近兩年,還在德國漢堡經曆了一輪高強度演出的拉練,完成了從菜鳥到成熟藝人的蛻變。

1963年,披頭士第一張專輯《Please Please Me》正式發表。據說他們隻花了9小時零45分鐘,就完成了全部歌曲的錄制。這張專輯改變了流行音樂的面貌,在英國流行音樂專輯榜中,這張專輯也創紀錄地保持了30周的冠軍位置,直到它被披頭士的下一張專輯《With the Beatles》超越。

當1964 年他們第一次登上美國《埃德•薩利文秀》(Ed Sullivan show)之後,披頭士在大洋彼岸的美國成為家喻戶曉的名字,也徹底帶動了“英倫入侵”(British lnvasion) 風潮,自此英國樂隊在美國以及全世界大放異彩。

1964年,披頭士在演唱會上表演

披頭士到底有多偉大,到底如何影響了世界文化,早已有無數種分析和解答。隻能說,他們确實擁有非凡的才華,也确實出現在了合适的時機。

披頭士走紅時,剛好趕上收音機、有線電視等科技産物的普及。在 1964 年輕時,美國的青少年平均每天會聽3個多小時的收音機。那個年代,通過收音機分享音樂更是一件時髦的事情。而到了 1960 年,全美電視台高達 780 座,電視機近三千萬台,約有 87% 的家庭擁有至少一台電視機,電視逐漸成為人們娛樂和獲得資訊的主流媒體,像《埃德•薩利文秀》這樣的節目自然也是人們日常娛樂的來源。

披頭士的音樂和形象剛好适應了新興媒體的需要,科技的普及在披頭士狂熱(Beatlemani)中起到了推波助瀾的作用。

但披頭士能在曆史上留下濃墨重彩的一筆,顯然不僅停留在這一步。僅對音樂行業來說,他們做出了太多突破性的改變,一直影響到今天。

《披頭士:狂熱回歸》就提到,因為樂隊有兩年時間沒有演出,于是有大量時間在錄音室内打磨技術,在制作人喬治·馬丁的協助下,他們一起開創或普及了以下錄音技術:自動雙軌技術(ADT)、語音逆轉技術、變速錄音、循環帶、失真效應、立體聲效應、多軌錄音、相移,還開創性地把麥克風放在不同位置以産生不同聲音……可能有些技術不是他們最先發明的,但他們對技術的運用啟發了一代音樂人。

更不用說其他諸多影響了,比如唱歌中加入“yeah yeah”這樣的唱腔是從披頭士開始的;比如1967年發行的概念專輯《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》讓人們意識到專輯不僅是把多首歌收在一起而已;比如1966年為單曲《Paperback Writer/Rain》推出的音樂錄像帶被認為是MV最早的雛形……

《Paperback Writer/Rain》的音樂錄像帶

這些引領了音樂變革與前行的開創之舉,才讓披頭士始終在行業的變化浪潮中屹立不倒。

2019年的電影《昨日重制》(Yesterday)是向The Beatles緻敬的一部作品。故事中,除了主角之外,所有人都早已把披頭士忘了,主角唱着披頭士的歌變成了搖滾巨星。電影中連當紅歌手艾德·希蘭(Ed Sheeran)都要臣服于主角的寫歌能力。最搞笑的一幕是他要求主角把《Hey Jude》改名為《Hey Dude》,導演以此反襯出披頭士在音樂上無可替代的成就。

披頭士對中國音樂人的影響相比國外也不遜色。在之前國内資訊還不太流通的年代,音樂愛好者之間就流傳着關于披頭士的秘密往事,這些也構成了中國搖滾誕生前的“史前史”。

衆多中國著名音樂人也視披頭士為偶像和導師。崔健曾評價稱:“披頭士的意義,就是将一股反叛的精神主流化,這才是搖滾樂。”許巍也曾說過:“我當初走上音樂之路就是因為對披頭士樂隊的喜愛。”汪峰甚至稱披頭士為自己生活中非常重要的一部分,“當我覺得孤立無助的時候,我去聽他們的歌曲,去體會他們所寫的東西,就會給我希望。”

除了精神激勵,披頭士帶給音樂人更多的是創作上的啟發。音樂人郭頂就說,令自己着迷的是這些歌曲中随處可見的創造性的⾳樂性演奏,有機的制作⽅式,争論不休的迷⼈故事,這種風格和⽅式不可避免的影響了後⾯的⾳樂⼈。“在我個⼈的創作中,也早就被這些‘陌⽣又熟悉的歌曲’悄悄影響。”

音樂人郭頂

較早接觸歐美音樂的台灣音樂人同樣脫離不開披頭士的影響。魚丁糸就表示,披頭士“潛移默化地影響了自己創作音樂的心境,以及編曲、錄音和演奏方式”。當初在錄制魚丁糸前身蘇打綠《春·日光》中《嬉戲之後》這首歌時,成員腦中一直想着就是披頭士《Maxwell's Silver Hammer》這首歌。

除了流行的大金曲,他們更可以細數出披頭士作品中各種小細節。比如,《Abbey Road》專輯中最後一首歌《Her Majesty》中,最特别的地方是所有的聲音都是從最右邊漸漸往最左邊移動,雖然隻有短短的23秒,但這樣的嘗試确實令人印象深刻。又比如,《Day Tripper》這首歌曲的前奏、吉他與貝斯共同演奏的旋律線,仿佛給當下流水線作業的編曲勞工當頭一喝,讓樂隊思考“如何創造經典的編曲旋律”。