前段時間,國博展出了元結撰文、顔真卿書丹的《大唐中興頌》石刻拓片,書法界掀起了關于顔真卿的熱潮。

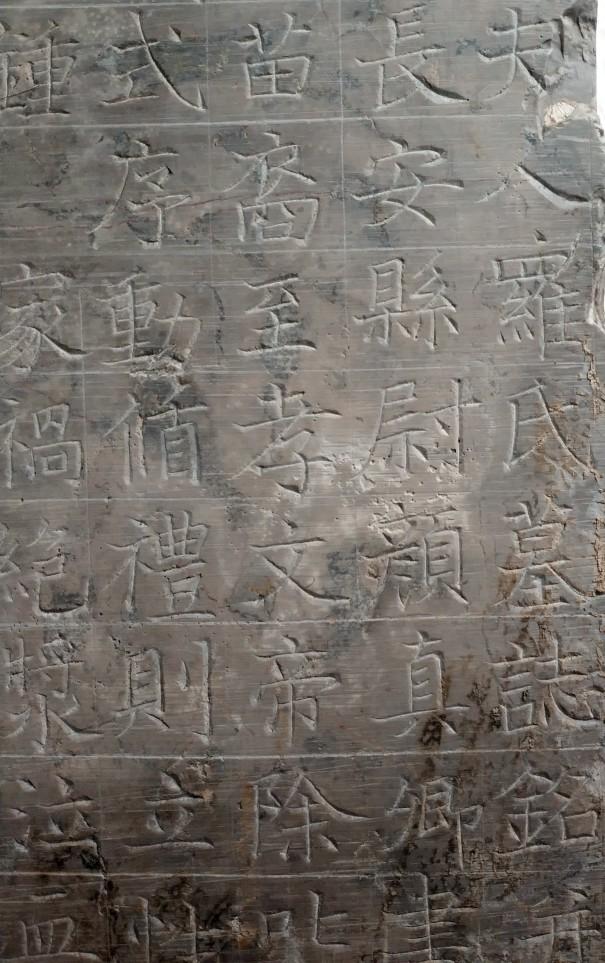

事實上,關于顔真卿,一直是書畫界的熱點話題。2020年陝西省考古研究院在發掘唐代元氏墓葬時,發現顔真卿書丹的《羅婉順墓志》,這則消息同樣引起了轟動。這塊碑志中落款為天寶五年(746年),這一年顔真卿38歲,正擔任長安縣尉,而這也是顔真卿漫漫仕途的起始。

顔真卿書丹的《羅婉順墓志》 新華社 TAKEFOTO供圖

《羅婉順墓志》筆畫細挺,與樸茂的顔體判若雲泥,有人懷疑這是不是顔真卿的真迹。如果對顔真卿留下的書迹細加甄别,能看到一條以“秀”為美的線索:從取法褚體的《王琳墓志》(33歲),到早年代表作、“秀媚多姿”的《多寶塔碑》(44歲),再到“以秀勁取姿”的《東方畫贊碑》(49歲)、“瘦勁清拔”(黃庭堅語)的《宋璟碑》(64歲),顔體楷書并非隻有豐腴雄渾一路。事實上,《羅婉順墓志》更接近唐代楷書的一般面貌,此時的顔真卿還未與時風拉開差距。

2019年,一個名為“超越王羲之的名筆”的展覽,在日本東京舉行,吸引了世界各地的衆多書法愛好者。他們一次又一次排隊觀摩有着台北故宮博物院鎮館之寶、“天下第二行書”美譽的《祭侄文稿》。

2019年在日本東京展出的《祭侄文稿》 謝田 攝

此前的一千年間,顔真卿被反複讨論、欣賞、效仿、闡釋。翻看有關顔真卿的書迹、史料,讓人不禁好奇,為大衆熟知的顔真卿是怎樣煉成的?

生前是一等忠臣 卻非一等書家

盡管在四十四歲就寫出了國民楷書入門範本,但當時顔真卿并未以書名世。據統計,曆史上顔真卿書寫的碑刻,有一半是為家人、親戚而寫,為别人而寫的為23通,而同時期的徐浩,應他人之請寫了碑刻44通。756年唐肅宗即位,大顔真卿六歲的徐浩執掌诏令,《舊唐書》記載,“浩屬詞贍給,又工楷隸,肅宗悅其能,加兼尚書左丞。玄宗傳位诰冊,皆浩為之,參兩宮文翰,寵遇罕與為比”。由此可見,徐浩牢牢占據了當時書壇的“C位”,是比肩歐陽詢、褚遂良、虞世南等人的禦用書家。

雖然不是頂級的書家,對于當時的唐王朝來說,顔真卿有一個更重要的身份:忠臣,這一切都源于安史之亂。

顔真卿 畫像

唐玄宗天寶十四年(756)冬,安祿山在範陽(北京)起兵造反,揮師南下,直至洛陽。河北諸郡屬安祿山管轄,所過郡縣望風瓦解,地方官有的開門出迎,有的棄城逃跑,有的束手無策。安祿山很快攻下洛陽,兵鋒所向,直指潼關。唐玄宗正哀歎河北二十四郡竟無一人報效國家,迎來了平原太守顔真卿的信使李平。得知平原郡已經做好舉義的準備,唐玄宗大發感慨:“朕不識顔真卿形狀何如,所為得如此!”

平原郡率先舉義,河北諸郡紛紛響應,殺掉安祿山任命的僞官。其他諸郡公推顔真卿為盟主,服從其指揮,合兵二十餘萬。顔真卿的堂兄顔杲卿時任常山太守,用計從安祿山部将手中奪回了土門關要塞,斷了安祿山歸路。顔真卿、顔杲卿的舉義和謀劃延緩了安祿山西進的步伐。無奈此時的唐玄宗昏聩無能,聽信讒言,誤殺了大将高仙芝、封常清,且錯判了形勢,令堅守潼關的哥舒翰出關作戰,緻使一敗塗地。

安祿山派史思明回兵攻打常山。常山城破,顔杲卿被俘。面對安祿山,顔杲卿說自己“世為唐臣,常守忠義”,顔杲卿受刀剮,割舌,仍罵聲不絕。顔氏一門三十餘口,包括顔杲卿之子顔季明,“巢傾卵覆”,壯烈死節。後來,顔真卿慨然寫下《祭侄文稿》這一傳世名作。

安史之亂中,顔真卿及其堂兄的壯烈之舉,使得顔真卿從一個皇帝不認識的普通官吏,一躍而成為舉國敬仰的忠臣。安史之亂後的仕途中,顔真卿秉承着“循吏”的特質,是以得罪過不少人,宰相盧杞給他緻命一擊。唐德宗建中三年(782),淮西節度使李希烈叛亂。第二年,盧杞奏請皇帝派顔真卿往許州招降。此去兇多吉少,然“君命也,焉避之”,75歲的顔真卿乘坐驿車奔赴許州。最終,顔真卿複制了堂兄的命運,于784年在蔡州被叛軍缢殺。顔真卿诠釋了何為忠烈。

772年,63歲的顔真卿在寫給懷素的文章中這樣評價自己的書藝:“資質力弱,又嬰物務,不能懇習,迄以無成。”這恐怕不能僅認為是自謙之詞。在顔真卿生活的時代及其之後的一段時間,就影響力而言,他并不算很高。

顔氏書法“刷屏”宋人“朋友圈”

五代以前,顔真卿的形象是忠臣烈士而非書法大家。與顔真卿同時代的窦臮(jì)在《述書賦》中評論了自上古到當代的書家,他稱贊了徐浩、韓擇木、蔡有鄰,也沒有提到顔真卿。寫于五代的《舊唐書》,對于顔真卿的書法,隻用三個字:尤工書。

顔真卿書法爆紅于宋代文人士大夫的“朋友圈”。最早學習顔真卿的是宰相韓琦,他的《信宿帖》有顔體的影子。還有範仲淹,他創造了“顔筋柳骨”這個詞,用來描述朋友的書法風格。真正從學術和藝術實踐上力捧、追随顔體書法的是歐陽修和他的朋友蔡襄。

歐陽修是文壇領袖,也是一個收藏家。他在《集古錄》中對顔真卿的書法進行了高度評價:“餘謂顔公書如忠臣烈士,道德君子,其端嚴尊重,人初見而畏之,然愈久而愈可愛也。斯人忠義出于天性,故其字畫剛勁獨立,不襲前迹,挺然奇偉,有似其為人。”歐陽修開創了以人格論書法的評價方式,并且強化出一種與顔真卿“忠臣烈士”“道德君子”的人格相比對的“顔體”書法,其特征是“端嚴尊重”“剛勁獨立”“挺然奇偉”。而這種風格主要展現在顔真卿最後十年的作品裡。

宋四家之一的蔡襄,或許受歐陽修影響,在藝術實踐上對顔真卿書法作了創造性轉換。他将顔真卿的風格與王羲之糅合,将其端嚴、樸茂轉換為輕快、優雅。于是,“蔡襄得以與歐陽修一道,将對顔體的研習設定為後輩文人标準課程的一部分”(《中正之風》)。

在研習顔體這門課程上表現最優秀的是蘇轼和黃庭堅。蘇轼是歐陽修的學生,他繼承發展了老師的觀點:“詩至于杜子美,文至于韓退之,書至于顔魯公,畫至于吳道子,而古今之變,天下之能事畢矣。”蘇轼是詩文書畫全能選手,他對顔真卿的這個定調,不可謂不高。黃庭堅是蘇轼的學生,師徒二人經常交流研習顔體的心得:“比來作字,時時仿佛魯公筆勢,然終不似子瞻暗合孫吳耳。……予與東坡俱學顔平原,然予手拙終不近也。”顔真卿書法通過宋四家的學習與化用,成為比肩王羲之影響力的第二座高峰。

能夠被“宋四家”中的米芾看上的書法家是極少的,他對屬于老師輩的蘇轼的書法也不大以為然,說蘇轼是“描字”,又說黃庭堅是“畫字”。不過米芾對顔真卿還是比較客氣的,雖然說顔真卿的楷書“入俗品”,但“行書可教”,并稱贊顔真卿的《争坐位帖》是“傑思”。

與蘇轼等人同時代的書法評論家朱長文在《續書斷》中評價唐宋時期的書家,最高等級的“神品”隻有三個人:顔真卿、張旭、李陽冰。并特别強調說,自王羲之、王獻之以來,“未有如公者也”。

作為範本、模範和武器的顔體

對于書法,蘇轼認為,一個人的人格并不一定展現在他的書法作品中,但一個人的人格一定會作用于後人在欣賞其作品時的情感傾向。

黃庭堅的觀點與蘇轼不謀而合:“餘觀顔尚書死李希烈時壁間所題字, 泫然流涕。魯公文昭武烈,與日月争光可也。”黃庭堅将對顔真卿的書法欣賞,升華為一種精神上的追慕,一種朝拜的儀式。人們在研習顔體時,不僅僅在練字,也在接受一種道德力量的浸潤。

歐陽修《集古錄》提到一則趣聞:顔真卿當時是刑部尚書,他給同朝為官的李太保寫了一幅文章,即著名的《乞米帖》。在文章中,顔真卿說自己“拙于生事,舉家食粥來已數月,今又罄乏,實用憂煎。”後來這本墨迹出現在歐陽修的亡友王子野家。子野出于相家,但他清苦甚于寒士,生前,子野常摹帖刻石,以遺朋友,并對朋友說:“魯公為尚書,其貧如此,吾徒安得不思守約?”

顔真卿 《乞米帖》

由此可見,顔真卿在後世成為君子的模範,顔體或許就成為士大夫的一種武器,用來自衛或反戈一擊。蘇轼在這一點上做到了極緻。某種程度上,他成為了第二個顔真卿。整個宋代,蔡襄學習顔真卿,蘇轼稱蔡襄為本朝第一;蘇轼學習顔真卿,黃庭堅稱蘇轼為本朝第一。他們好像在進行接力賽,把顔真卿的影響一棒一棒傳下去。

那麼,為什麼是顔真卿成為超越王羲之的存在?宋四家之後靡然學顔,僅僅是因為顔真卿忠臣烈士的道德人格嗎?或者說是怎樣一種機制塑造了“顔真卿”?

歐陽修說,“公忠義之節,明若日月,而堅若金石,自可以光後世,傳無窮,不待其書然後不朽。”蔡襄也說,顔魯公天資忠孝人也,人多愛其書。

忠臣烈士固然可以不朽,在世人看來,顔真卿書法能夠超越王羲之,卻是有其内外多方面的契機。

首先,從書法本體角度,顔真卿在書法史上确實處于承前啟後的樞紐位置,這既有曆史的原因,也有其自身的原因。顔真卿所在的唐代,在書法史上是一個總結和轉折的樞紐。從字型演變的角度,唐代以前的各種字型,不等發展到極度成熟就會有一種新的字型,來承載書家們的創造力和想象力,而唐代以後,書體再無新變,人們隻能在前人的經典作品中尋求突破。從筆法發展的角度,唐代出現的高桌高椅改變了人們起居的習慣,提按取代了絞轉,成為主要的筆法,而顔真卿是提按書風的開創者。後來的學書者希望突破二王以來森嚴的書法體系,莫不求助于顔真卿。

其次,顔真卿的一生,完美展現了“書法即人格的流露”這個判斷。古人追求“志于道,據于德,依于仁,遊于藝”的人文理想,藝術是人格的表現和流露。書法之于顔真卿,正如詩歌之于杜甫,他們人格的整體,在某些瞬間,自然而然地流露在作品中。

在《祭侄文稿》中,我們從紙面上的筆觸、塗改的痕迹、書寫的節奏,能夠還原作者感情從克制到迸發的過程,體會其此時内心的沉痛和憤恨。眼前會想象出當年常山城破時顔氏一門“巢傾卵覆”的悲劇,以及多年後顔真卿殉國蔡州的一幕,這一幕幕如同電影鏡頭般疊化,擊中了觀者的心房。這樣的觀摩與感動,在一千多年間,不斷重複。古人就是以這樣的方式,實作了藝術上的不朽。中國文化,正是在一次次的體悟和共鳴中,實作了生生不息。