默契神會

不知然而然也

。

《圖畫見聞錄》

徐世東的書法啟蒙,來源于學生時代寫得一手漂亮字的老師們。那時候,他不知道何謂“王羲之”、何謂“書法”,但已早早被這種抽象線條之美所吸引,并成為此後人生不可分割的一部分。

1974年底,徐世東參軍,配置設定于武漢軍區,因愛好書法結識了某中書協會員。在這位老師的指點下,他開始正式讀帖、臨帖。知書海無涯,他一邊抓緊臨習經典書帖,一邊搜集、閱讀書法理論,十幾年如一日。

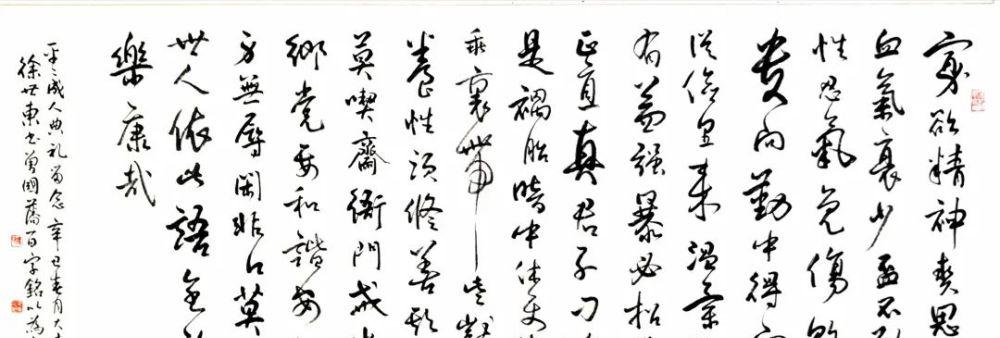

行草曾國藩百字銘 橫幅

學書過程中,徐世東深感如果隻臨帖而不創作,結果便是離帖即忘,難以真正掌握與運用書帖的精華,須得适當創作一兩幅作品,檢驗臨習成果。比如,他先臨了鐘繇的《宣示表》,再寫一幅毛澤東的《沁園春·雪》和一幅蘇東坡的《水調歌頭》。經過半年的揣摩研究,直到他能夠基本掌握文章并靈活運用,再換下一本文章,如此反複。在回顧這一段夯基礎的學書曆程時,徐世東精确地概括為“無間臨池,步入正道”。

草書杜甫春夜喜雨 直幅

2000年轉業到武漢市人大常委會工作,徐世東有機會與各省的書法名家交流,不再隻是俯首書案,獨自琢磨。他得到北京中書協顧問權希軍老先生的指點,受益匪淺。這個階段,他開闊了眼界,糾正了過去臨帖的一些錯誤,并深入意識到書法用墨的特點。

得益于政治秘書等機關文字工作的經曆,徐世東非常擅長理論總結。在臨習成熟并開始正式進入創作的期間,徐世東漸漸從卷帙浩繁的書法理論學習與多年的書法實踐中,辨析總結出其中的精微深刻之處。

草書握露聽泉 直幅

書法學習,不能人雲亦雲,随波逐流,這是徐世東最深刻的體悟。針對一些書法學習的錯誤認知,他舉出例子說明:字的分量感不是靠使勁用筆,字的輕靈飄逸也不是靠速度。就如飛鳥不是一筆畫成,而是一筆一筆地先畫翅膀再畫尾巴,形成飛動的姿态。字要展現節奏感,從技巧角度分析,靠的是方筆與圓筆,草書圓筆多,但如果全是“畫圈圈”,便太飄,沒有實質感,要适當增加一些方筆。

草書杜牧山行 橫幅

有着對書法藝術技巧的切身體會與熟練掌握,徐世東更進一步形成對中國書法的本質認知:“(中國)書法是線條的藝術,但線條藝術不能概括書法的全部,書法有結體、有法度,離開漢字的基礎,遠離中國傳統的審美取向與審美心理,那就失去書法的民族特色。”基于此,徐世東明确了“在法度之内展示個性”的創作原則,他反對怪、陋、狂、野,任性而為的創作,追求中正平和之美。

行書嶽陽樓記 直幅

如果說,法度是書法藝術的骨架,那麼中國傳統文化的内蘊,便是撐起書法藝術之美的血肉。徐世東認為,書法的文化内涵遠大于純粹的藝術形式。他十分看重書法與文學的互動關系,當習得一種新的書法風格時,不會着急創作,而是細心地揣摩字型在新的文學篇章内的呈現,以書法注解文章的風格氣韻。是以,徐世東的書法作品,往往不是簡單的技巧呈現,更是與文氣相和相融,不疾不徐,一氣貫通。

小楷醉翁亭記 中堂

書者,如也。最初,書寫以“象物”,又因“象物”而成文,見文而生情。“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”書寫漸漸從“形而下”的具體功用,成為表情達意而帶有極豐厚精神性的審美藝術!藝路勝景無數,徐世東的學書之途,博采衆美,而能屏缭亂之景;得法度而行,循情志而發。跟随他的叙述,我們也能一同領略中國書法藝術之魅力了!

行書閑雲野鶴 橫幅

藝術家簡介

徐世東,1956年11月生。現為中國中外名人文化研究會學術委員會顧問、中國楹聯學會會員、中國書畫家聯誼會新文藝群體書畫家工作委員會副秘書長、中國企業報道·藝術資本理事會副主席、中國管理科學研究院進階書法指導師、湖北省書法家協會會員。

其書法作品多次參加全國書畫名家書畫大展,出版有《中國書畫頂級人物》等6部個人專著;作品入編言實出版社、黑龍江美術出版社、中國民航出版社等出版發行的38部大型書畫典籍;多幅作品樣品被國家圖書館、軍事博物館等多家權威機構陳列。中國藝術報、企業家日報等一百多家媒體對其作品與業績進行刊載與報道。

采訪記錄

精 選

Q1

廣州藝博會

您如何接觸并逐漸深入學習書法藝術?

徐世東

我曾将自己學書的過程總結為四個階段。

第一,有興而練,實用而書。國小、國中時期,我的老師們都是四、五十年代生人,書法功底極深,我們不知道臨習字帖,隻跟着老師學。農村人窮,沒有錢買書法用的筆墨紙硯,是以自己拿着樹枝與瓦片在地上寫字。國中時候,我的字在老師與同學中間小有名氣,凡是公社、鄉政府開會需要寫口号、智語、大字報等,都來找我寫。這個階段談不上會書法,主要培養濃厚的興趣,此後書法成為我一直追求的愛好與事業。這個階段我沒有什麼固定的審美取向,誰寫得好就學,現在回看,不像個字,老師一表揚就沾沾自喜,實際上還沒有起步。

第二階段,無間臨池,步入正道。這個階段以臨習名家字帖為主,我是1974年底參軍,1978年,通過别人介紹,我認識武漢軍區政治部某幹事,他是中書協的會員。我帶着自己寫的字請他指點,他一看直搖頭,送我一本顔真卿《多寶塔帖》,告訴我書法應該如何練、從哪裡入門、如何發展。《多寶塔帖》是我臨的第一本字帖。在那之前,我不清楚顔真卿、王羲之,經他一說,才知道書海無涯,裡頭的道道多着呢!

我臨帖有個特點,是“邊臨邊創”。比如臨了鐘繇的《宣示表》,便寫一幅毛澤東的《沁園春·雪》和一幅蘇東坡的《水調歌頭》,我花了将近半年時間創作這兩幅作品。很多字在原本的字帖上找不到,而且文章上的字與詩歌中的文字環境也全然不同,我的目的是要從文章裡學出來,将文章的書法特點挪移化用到新的文章中。經過半年的揣摩研究,我能夠基本掌握文章并靈活運用,就換下一本文章,如此反複。

我深感,在學書過程中,如果隻臨帖而不創作,那麼一離帖就忘,難以真正掌握與運用,是以要适當創作一兩幅作品,檢驗自己的臨習成果。

當時,我一邊抓緊《多寶塔帖》的練習,另一邊深感自身書法知識的不足,故常常去逛武漢市的古籍書店,訂閱《書法報》,慢慢學習系統的書法理論。有一本非常厚的《書法導論》,是一系列講座的合集,我前前後後翻了三遍,徹底地讀明白了!幾十年來,有時候家務、工作繁忙,我不一定能天天練字,但從未有一天間斷過閱讀書法理論與雜志。這個階段沒有高人點撥我,雖然臨帖多,理論知識也增加了,卻沒有形成自己的風格。

在這個階段裡,我有五六年時間是沒有創作的,一直逐字地臨帖。直到第三個階段,才開始拜師交友,融入社會。2000年轉業後,我到武漢市人大常委會工作,工作後有機會與省内的名家交流,這個時候我開始交友拜師,參加本地的書法活動、筆會交流。北京中書協的老顧問權希軍,他今年已經九十六歲了,我曾帶五幅作品去拜訪老先生,得到珍貴的指點,受益匪淺。這個階段我開闊了眼界,糾正了過去臨帖的一些錯誤,深入意識到書法用墨的特點。

最近十來年進入第四個階段:臨創結合,初成自我。臨近退休,我漸漸将工作交接給其他同僚,可以全身心地專注于書法。這個時期對我的審美取向、審美心理做了一番梳理,并對之前的書法實踐進行理論上的總結與反思。

Q2

您能否與我們分享部分理論總結與思考的心得?

有一個學書法的典故,說的是王羲之看見王獻之在練字,走到他背後要抽出他的筆,結果因王獻之捏得很緊而抽不出來,這個故事常用來說明王獻之從小認真專心,也沒錯,但也使人誤會,以為練書法要握緊筆杆。實際上,書法握筆是随着按、提的動作而時緊時松的,不能使勁地将筆杆握得緊緊的,這樣是寫不活字的。

字的分量感不是靠使勁用筆,字的輕靈飄逸也不是靠速度。就如飛鳥不是一筆畫成,而是一筆一筆地先畫翅膀再畫尾巴,形成飛動的姿态。字要展現節奏感,從技巧角度分析,靠的是方筆與圓筆,草書圓筆多,但如果全是“畫圈圈”,便太飄,沒有實質感,要适當增加一些方筆,手腕要調整方向、筆鋒,講究氣息的貫通與上下筆之間的銜接,這就是一些技術性的細節。不是說狂草就一味快,楷書就一味慢,這種觀念是錯誤的。書法學習要會“揚棄”,不能人雲亦雲,随波逐流。

Q3

您在學書法的過程中遇到的最大難題是什麼?

主要是個人風格形成的問題。風格的形成需要漫長的過程,一方面靠技術提高,另一方面靠個人修養,這就是書外的功夫。思想成熟了,審美風格與取向也就形成了。過去,我總是思考别人的風格如何形成,急于形成自己的風格而不得,在這個過程中我感受到不能刻意追求,它是一個自然的過程,時候到了就會轉變。比如顔真卿的《多寶塔碑》,與後來的《麻姑山仙壇記》完全不一樣,他七十三歲去世,呈現給我們的風格是現在的樣子,如果他活得更長,風格也許會變化。是以,風格、格調會随時間而變,想清楚這一點,就不會着急,一切都是水到渠成。

許多人總愛強調,某某字型的風格,一望而知是某位書家的作品,這會造成一種誤解,讓部分人舍本逐末。為什麼現在有很多江湖體、醜書?就是在這方面有誤解,江湖字不說,沒有功底;但寫醜書的很多是書法大家,就是過于追求個人風格而走偏了。

Q4

說到書法的創新,您如何看待現在一些将中國書法與西文相融合的嘗試?

我不贊同為了創新而忽視書法的文化底色,一味去追求西方的形式化。書法是線條的藝術,但線條藝術不能概括書法的全部,書法有結體、有法度,離開漢字的基礎,遠離中國傳統的審美取向與審美心理,那就失去書法的民族特色。書法是藝術但不是純粹的藝術,它的文化内涵更大于純粹的藝術形式。書法離開中國文化,就不是書法了。