明清時期中國的行會,是沿襲唐、宋的舊制,在此基礎之上發展壯大,日臻完善形成的社會組織。“行會”既是民間組織,又是“半官方”組織。朝廷拟定商貿活動大的規則,操作的細節則完全依賴各行會來制訂。

一、行會的由來

行會是商人和手工業者,以行業區分,自發組成的“公會”。到了後期,也有以地域原因結成的“同鄉會”。行會最初是商人們為了應付經營活動中的困難,自發形成的一種組織。到了後期,官方發現這種行會的存在,于朝廷管理十分友善,就承認了它們的合法性。在中國宋朝,朝廷甚至會主動把商人們按不同的行業來劃分,用以友善稅收。

關于行會的由來,最早可以上溯到商朝。但是有比較明确的法令,還是在唐朝,那個時候就叫“行”。據《河南志》記載,唐朝的洛陽一共有“一百二十行”。所謂“行行出狀元”的“行”,就是指的這個。在宋朝,朝廷已經把行會主動納為社會管理的一種形式。到了明朝,社會經濟空前繁榮。經商的人多起來了,行會的管理就比較重要了。

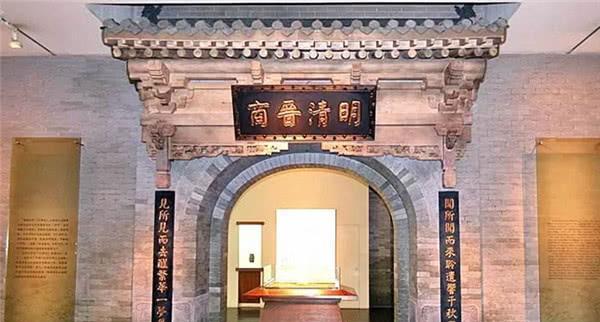

因為有行會的存在,朝廷發現原來不必在州、縣以下增設機構,就可以很友善地,通過各行業的“會館”來進行征稅工作。于是,各地行會、會館,應運而生。

二、行會的功用

行會最初是為了同行業的小業主們團結起來,應對複雜多變的市場環境而産生的。發展到後期,形成了一種壟斷的局面。行會要負責制訂行業的标準以及市場的一些準入制度。一個人想要從事某一個行當,必須要到行會進行報備,遵守行會的規則,才會被允許經商。

行會有自己的規章制度與操作細節,他們制訂的規章制度,被明清朝廷承認,作為商貿法律的補充。遇到有商事方面的糾紛,官吏在斷案時,也會參考這些行規。明清朝廷除了征稅,還會将一些物品的采購工作,直接交給當地的行會來辦。這樣所采購的物品品質必定是最優良的,價格必定是最低廉的。如果産品有問題,追責也很友善。

另外,如果民間有涉及到商業方面的訴訟,明清的行會還可以負責“仲裁”。明清時期,縣以上的行政機構,對于非刑事訴訟案件和非大案、要案,很少聽訟。一般是交給鄉紳與裡正來處理。然而鄉紳與裡正,宥于自身的見識,很難處理商務中的那些糾紛。有了行會,要明辨是非就相對容易了。

三、行會存在的利弊

明清時期行會的興盛,是因為商品經濟的繁榮。商人社會地位得到了極大地提高,于是人數變得越來越多。民間為了經營友善,先是自發組織了“行會”,後來得到了朝廷的認可。行會的存在,替小商販解決了從業的困難,為行業制訂了先進的規則,一定程度上維護了商業環境的穩定。另外,還替朝廷承擔了一部分市場管理的任務。

明朝政府對行會管理的方式是承認其合法性質,通過行會向商販們征收稅款,把行會制度的規則和操作的細節,作為特殊法例,納入到商事糾紛的審判活動當中。行會的存在也有其明顯弊端,因為朝廷監控的無力與放任,事實上造成了行業的壟斷。

在較為封閉的中國古代,沒有外來市場的刺激,事實上限制了商品的改良與創新。一部分行會頭目與官員勾結,中飽私囊,操縱市場價格,吸朝廷稅收的血,最終成為了地方上的豪強。