四大盜墓門派之首的摸金校尉在曆史中真的存在嗎?

看過盜墓類小說的都知道,盜墓分為四大門派——摸金校尉、發丘天官、搬山道人、卸嶺力士。

摸金校尉重規矩、發丘天官重合作、搬山道人重技術、卸嶺力士重工具,四大門派各有所長。

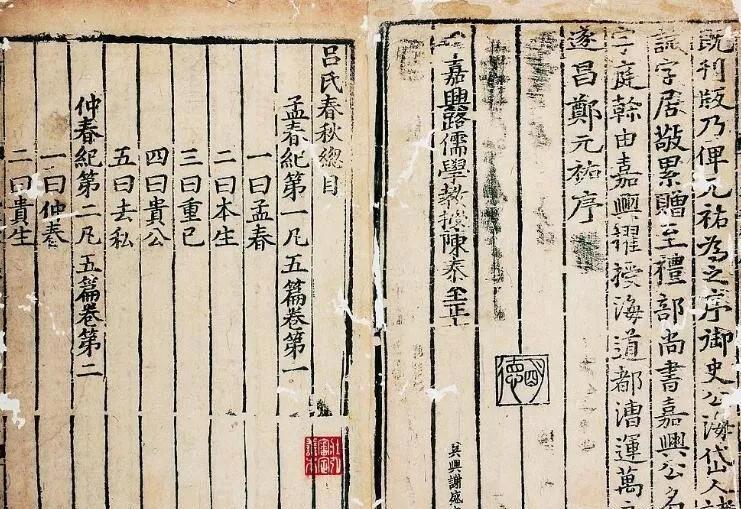

盜墓在中國自古有之,最早有盜墓記載的是《呂氏春秋》,提到當時的陵墓“具珠玉玩好财物寶器甚多,無不抇(hu,三聲,挖掘之意)之墓”,至漢代經曆文景之治後,國庫充盈,厚葬之風盛行,漢末盜墓尤為猖獗,漢墓也是被盜的最多的陵墓,更有傳言漢墓十室九空,一個漢墓甚至能找到不同朝代的盜洞,而摸金校尉更是坊間傳言盜墓最厲害的。

有許多人會有疑問,校尉明顯是官職名,那麼摸金校尉在曆史中真的存在嗎?

上圖_《呂氏春秋》是秦國丞相呂不韋主持下,集合門客們編撰的一部黃老道家名著

01

摸金校尉一詞最早出現在漢代陳琳的《為袁紹檄豫州文》中:

又梁孝王,先帝母昆,墳陵尊顯;桑梓松柏,猶宜肅恭。而操帥将吏士,親臨發掘,破棺裸屍,掠取金寶。至令聖朝流涕,士民傷懷!操又特置發丘中郎将、摸金校尉,所過隳突,無骸不露。

這句話的背景是曹操奉獻帝之命讨伐不忠于漢室的臣子,袁紹為了攻打帝都師出有名,讓手下名士,當時身為建安七子之一的陳琳寫讨伐曹操的檄文,文中曆數曹操的各項罪狀,連他父祖也不放過。

陳琳在檄文裡寫曹操親自帥兵挖掘漢代尊貴的梁孝王墓,破壞棺木,掠奪墓中的陪葬品,甚至專門設定了兩個官職,發丘中郎将和摸金校尉,由他們帶領手下去盜墓,将所獲之财用以軍饷,凡是他們去過的地方,骸骨暴露。

但是在當時的其他文獻和史書中,并沒有記載曹操盜墓換取糧饷的事件,按照中國古代黑曹操的大趨勢,如若曹操真的專門設定摸金校尉,必定會被口誅筆伐。

且曹操一直立的人設是匡扶漢室,行事也是以漢天子名義,按照中國死者為大的傳統,動人墳墓必将遭人唾棄,曹操斷不會明目張膽的設定官職去盜墓而落人把柄。

上圖_曹操(155年-220年)

檄文中說曹操盜的墓是漢代梁孝王墓,後來清末楊守敬所編寫的《水經注疏》也說:操引兵入砀,發梁孝王塚,破棺,收金寶數萬金。

但是實際上我國考古學家80年代在漢梁孝王墓裡還發掘出了2萬多件珍貴文物,例如大名鼎鼎的金縷玉衣。由此可見此墓并沒有大規模的被盜,證明陳琳在檄文裡的所言要麼誇張要麼是假的。

顯然陳琳的這篇檄文更像是為了政治服務的污蔑,而後世說曹操設定摸金校尉的大多被這篇檄文影響。

但是非常有趣的是曹操後來寫了一篇《終令》:

古之葬者,必居瘠薄之地。其規西門豹祠西原上為壽陵,因高為基,不封不樹。

簡而言之,就是要求自己以及後代要進行薄葬。

上圖_宋前廢帝劉子業(449-466年),小字法師

02

正史中其實記載過摸金校尉這個官職,不過不是曹操,是南朝宋廢帝劉子業。

劉子業,作為南朝宋的第六位統治者,隻在位兩年,史稱廢帝,在位期間荒淫殘暴,性格癫狂,他能明目張膽的設定官職去盜墓并不稀奇。

《南史卷二宋本紀中第二》記載:

帝少好讀書,頗識古事,粗有文采,自造《孝武帝诔(lei三聲)》及雜篇章,往往有辭采。以魏武有發丘中郎将、摸金校尉,乃置此二官,以建安王休仁、山陽王林祐領之,其餘事迹,分見諸列傳。

這是正史中唯一明确提到帝王設定盜墓官職的,且直言不諱的說明劉子業是模仿曹操,顯然這個廢帝也是被陳琳那篇讨曹文章影響。

上圖_陳琳(?-217年),字孔璋

03

除了出現過的發丘中郎将和摸金校尉,史書中未再提起過盜墓官職,更無從說起盜墓門派,若非将盜墓劃分門派,或許分為官盜、民盜更為合适。

官盜是官方組織的對古陵墓的盜竊行為,古代的官盜其實挺多。

東漢葛洪所著《西京雜記》中寫道,西漢廣川王劉去在其封地内“國内冢藏,一皆發掘”;

唐末的黃巢盜墓更是喪心病狂,漢武帝的茂陵,武則天與李治的乾陵都被他挖了;五代時期梁國的溫韬,在長安做官的七年間,将唐“十八陵”盜了一遍;北宋在鞏義的七帝八陵被劉豫盜完;

現代的孫殿英盜了不少清陵……現代許多帝陵的介紹上會有被盜的記載。

以上的官盜都是為了求财不加掩飾,臭名昭著也無所謂,但是曹操明顯不屬于此類,且後來陳琳降曹,自己承認伐曹檄文是被迫胡編的,曹操愛惜其才華,并沒殺他。

官盜的特點是組織嚴明,力量龐大,在國家機器面前,任何墓室機關障礙如同虛設,如果禦下不嚴的話,甚至還會發生官兵私下哄搶。

上圖_考古鑽探常用的工具--洛陽鏟

官盜與民盜的差別除了人員不同,目的也不相同,民盜隻為财,官盜有為财的,有為墓中古籍的,甚至還有為求長生的。

中國民間盜墓曆來有之,有專門幹這個作為營生的,這類人就是行話中的土夫子,目的隻有一個就是求财,不管是為了墓中的金銀财寶還是古籍字畫,終極目标都是為了換錢。這種以盜墓作為營生的職業人員可能手法和工具會專業一點,比如有專門的工具洛陽鏟、能夠大緻判定墓中的含氧量等,但是絕沒有像書中所寫的摸金校尉那樣神秘。

民盜中還有一部分是大墓附近生活的老百姓,機緣巧合之下發現文物進而知道有古墓,這種被上封包物局的還好,否則基本就是全村有點膽量的都敢私底下偷偷摸摸挖墓。

著名的秦始皇兵馬俑就是當地農民在打井時挖出來兵俑才被發現。

.

上圖_兵馬俑

很多文物的流失不是人們想象中的盜墓賊挖了賣出去,而是附近生活的百姓為了一點小恩小惠就愚昧的毀了無價之寶,比如當年圓明園被燒後很多珍貴石料和木料被附近的百姓偷走,龍門石窟許多佛像頭被幾個農民用農具敲下來賣掉……

他們不知道盜墓違法嗎?知道。

但當一件事成為群體行為的時候,人們心裡會将壞事自我美化,用阿Q精神安慰自己,畢竟自古法不責衆就是群體失控的保護傘。

上圖_墓地的透視圖

04

摸金校尉真的如傳說中那麼厲害嗎?

小說中穿山甲的爪子做成的摸金符是摸金校尉的象征,羅盤、黑驢蹄子、糯米是基本裝備,此外還有現代工具蘇式工兵鏟、狼眼手電筒等,凡是出師的摸金校尉各個身體素質強悍,會些功夫在身。

但是曆史中真正存在過的摸金校尉隻是普通軍隊,唯一的不同就是别的軍隊上戰場他們下墓室。

古代的墓室往往被描述成機關重重,流沙水銀毒煙冷箭輪着來,實際上古代的機關時效性并不是那麼長,機關再牛逼的古墓也擋不住時間和地質的侵蝕,流沙會下陷,水銀會蒸發,毒煙會熄滅,冷箭會生鏽,很多古墓被盜的時候機關已經不怎麼生效了,否則現代的考古豈不成了高危行業。

上圖_太平公主驸馬薛紹墓

最近西安一房地産施工時發現了太平公主的第一任夫君薛紹的墓,考古學家對其進行了挖掘,還有人在新聞下面提出疑問——考古學家難道不是最大的“盜墓賊”嗎?

事情的真相是考古從來隻進行保護性挖掘,就是已經被發現了被盜了,不挖不行了考古才會介入。

君不見秦始皇陵還好好的呆着。

對于考古人來說,不打擾,是對古墓最大的溫柔。

文:爾雅

參考文獻:

【1】西晉陳壽《三國志》

【2】唐李延壽《南史》

【3】東漢葛洪《西京雜記》

【4】清末楊守敬《水經注疏》

【5】呂不韋等《呂氏春秋》

【6】陳琳《為袁紹檄豫州文》

【7】曹操《終令》

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有