雲栖号: https://www.aliyun.com/#module-yedOfott8 第一手的上雲資訊,不同行業精選的上雲企業案例庫,基于衆多成功案例萃取而成的最佳實踐,助力您上雲決策!

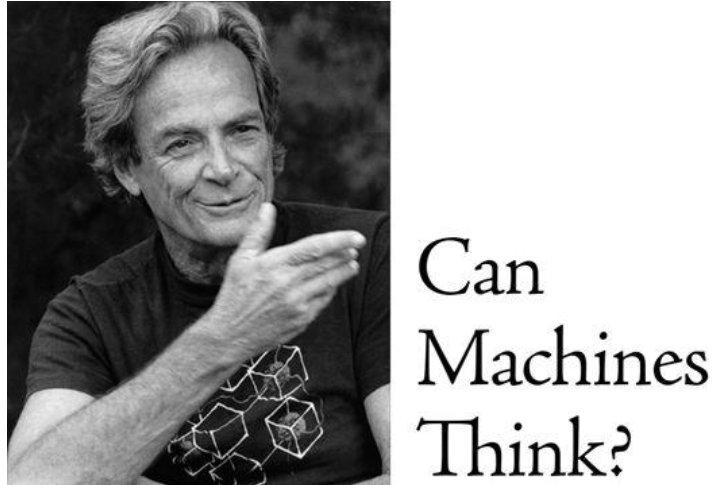

1985年9月26日,諾貝爾實體學獎得主,也被稱為愛因斯坦之後最睿智的理論實體學家,第一位提出納米概念的人——理查德·費曼(Richard Feynman,1918-1988)在一次講座中提出了強人工智能(artificial general intelligence,又稱“strong-AI”)。

随着通過人工神經網絡進行機器學習的出現,費曼在這個問題上的想法以及和現在的接近程度,即使是在35年前,也是令人着迷的。

以下是費曼回複的逐字稿。

觀衆提問

你認為會不會出現一種機器,能夠像人類一樣思考,并且比人類更智能呢?

理查德·費曼的回答

首先,它們能像人類一樣思考嗎?我會說“不”,稍後我會解釋我為什麼說“不”。其次,如果要問“他們是否比人類更智能”,首先必須給“智能”下定義。如果你問我它們是不是比人類更好的棋手?可能是的,“總有一天會研發出這種機器”。

當然,到了1985年,人類國際象棋大師仍然比更機器強大。直到1996年和1997年國際象棋超級大賽上,加裡·卡斯帕羅夫與IBM超級計算機“深藍”的傳奇六局對弈中,一台計算機擊敗了一位世界級國際象棋冠軍。即便如此,比分還是3.5比2.5,卡斯帕羅夫對這場失利提出了異議,聲稱IBM團隊在比賽間隙以某種方式代表機器進行了幹預。

人工智能效應

“一旦它開始發揮作用,就不會再有人叫它人工智能了。”

——約翰·麥卡錫(John McCarthy)

費曼接下來談到了所謂的“人工智能效應(AI effect)”,即當一台程式設計機器被指令執行一項任務并實際執行時觀察到的損耗,旁觀者認為人工智能所實作的并不是“真正的”智能:

他們是比現在大多數人更好的棋手!有一件事,我們總是希望這個該死的機器比任何人都好,而不僅僅是比我們好。如果我們找到了一台在國際象棋上赢過我們的機器,它不會給我們留下太多的印象。我們一直在說“當它與大師對抗時會發生什麼?”我們想象我們人類在任何事情上都等同于大師,對吧?機器必須比最好的人以最高的水準做的每件事上都要好。好吧,但這對機器來說很難。

談建立人工機器

費曼接着通過類比自然進化的運動模式(例如哺乳動物通過韌帶、肌腱、關節和肌肉共同完成的跑步步态,)和機械設計的運動模式(使用輪子、翅膀和/或螺旋槳共同完成)之間的差異來探讨心智模型的問題:

關于我們是否讓機器像“人類”一樣思考的問題,我的觀點是:我們試圖用我們所擁有的材料使這些東西盡可能有效地工作。材料不同于神經等等。如果我們想制造出一個能在地面上快速奔跑的東西,那麼我們就可以觀察獵豹的奔跑,我們也可以嘗試制造一個像獵豹一樣奔跑的機器。但是,制造一台有輪子的機器要容易得多。可以嘗試制造一些有飛速運轉的輪子或能在空中飛行的東西。

當我們造一隻鳥的時候,就像飛機雖然會飛,但它們不像鳥一樣飛。它們不扇動翅膀,它們的前部有另一個可以四處飛行的裝置,或者更現代的飛機有一個管子,你可以在前端加熱空氣,然後從後部噴出,還有噴氣推進裝置、噴氣發動機、内部的旋轉風扇等等,它們還需使用汽油。這是不一樣的。是以,毫無疑問,從這個意義上來說,未來的機器不會像人類那樣思考。關于智能,我認為道理是完全一樣的,例如,它們不會像我們那樣做算術,但它們會做得更好。

超人類的弱人工智能

對于通過設計的機械裝置而不是自然進化的器官來完成一項腦力任務的優越性的舉例,費曼接下來描述了超人類的弱人工智能(narrow AI)(如電腦)與人腦之間的差異:

讓我們以非常基礎的數學問題為例。

對于算術來說,它們的算術做得比任何人都好。速度快得多,方式也完全不同,但本質上是一樣的,因為最後會得出相同的結果。這是一個很好的例子。我們永遠不會改變它們做算術的方式,讓它更像人類。那是在倒退。因為,人類所做的算術是緩慢的、繁瑣的、混亂的和充滿錯誤的。如果把計算機能做的事情和人類相比較,我們會發現以下比較有趣的現象:

首先,如果我給你,一個人類,一個這樣的問題:我要向你要回這些數字,每隔一個,順序相反。我會給出一系列的數字,以每隔一個且順序相反的方式傳回。很簡單,就像我給你的那樣把數字還給我。那麼就開始了,1,7,3,9,2,6,5,8,3,1,7,2,6,3有人能做到嗎?沒有。這不超過20或30個數字,但是你可以給計算機50,000個這樣的數字,要求它任意變換順序、求它們的總和、用它們做不同的事情,等等。是以有些事情計算機做得比人好得多,如果你想把機器和人相比,你最好記住這一點。

模式識别問題

接下來,費曼的回答将越來越接近于未來由監督式機器學習解決的問題,即大型資料集的模式識别:

但是,人類要為自己做事,他們總是這麼做。他們總是試圖找到一件事,那就是他們能比計算機做得更好。是以,我們現在知道很多很多事情人類可以做得比計算機更好。一個女士走在街上,她擺動了一下身體,你認出了那是簡。或者,這個人走過去,你看到他的頭稍微轉了一下,很難看清是誰,離我們很遠,但是他的後腦勺看起來特别有趣,你會認出那是傑克。識别事物、識别模式,似乎還沒能投入到一個确定的程式中。

這個時候,你可能會說,“我有一個很好的識别傑克的程式,隻要給傑克拍很多張照片就行了”--順便說一下,用這種方法可以把一張照片放到電腦裡,如果這個照片夠精細的話,就可以在不同的點分辨出它是黑的還是白的。你知道,事實上你在報紙上看到的圖檔是由黑白點組成的,如果圖檔足夠精細,你就看不到這些點了。是以,有了足夠的資訊,就可以加載圖檔,把傑克在不同情況下的所有圖檔放進去,然後有一台機器進行對比。

偏差-方差權衡

費曼接着從本質上解決了資料訓練集中的方差問題,是以也變相地解決了所謂的偏差-方差權衡問題。在統計學和機器學習中,偏差-方差權衡是一組預測模型的性質,其中參數估計中偏差較低的模型在樣本之間的參數估計方差就偏高,反之亦然。偏差-方差權衡描述了一個優化問題,其中有人試圖同時最小化學習算法中錯誤假設的偏移誤差以及訓練集中對小波動的敏感性的方差。

麻煩的是,新的實際情況是不同的。光線不同、距離不同、頭的傾斜角度也不同,你必須想出如何考慮到這一切。這是如此的複雜和精細,即使是用有充足存儲量的、可以保證運作速度的大型機器,也無法弄清楚如何建立一個可行的程式,或者至少在任何地方都能以合理的速度運作的程式。

是以,識别事物對于目前的機器來說是很困難的,而有些事情則可以由一個人在一瞬間内完成。是以,有一些人類可以做的事情,我們不知道如何在檔案系統中做。這就是識别,這讓我回憶之前留下的問題,那就是什麼樣的檔案辦事員需要具備某種特殊技能,進行複雜的識别。例如,指紋部的辦事員檢視指紋,然後仔細比對,看這些指紋是否比對。這很難實作,但幾乎可以用電腦完成。

人工智能現狀(1985年)

最後,費曼讨論了當時在設計指紋比對的機器時仍然面臨的困難:

你會認為這沒什麼,看看兩個指紋,是否所有的血點都是一樣的,但事實當然并非如此。手指上有各種污垢,印字的角度不同,壓力不同,紋脊也不完全在同一個地方。如果你試圖比對完全相同的圖檔,那就很容易了,但是指紋的中心在哪裡、手指的轉動方向是怎樣的、哪裡被擠壓得多一點,少一點、手指上的污垢在哪裡、拇指上是否長了疣等等,這些都很複雜。

這些複雜的小細節使得機器的比對變得如此困難,對于“盲檔案管理者系統”來說,這太繁複了、太慢了,肯定是完全不切實際的。目前,我幾乎不知道他們的進展,但他們正在快速地試圖攻克。而人類卻可以通過某種方式跨越所有這些障礙,就像它們在國際象棋比賽中所做的那樣。它們似乎能夠快速地捕捉到模式,而我們不知道如何快速地,自動地做到這一點。

原文釋出時間:2020-1-3

本文作者:讀芯術

本文來自阿裡雲雲栖号合作夥伴“

讀芯術”,了解相關資訊可以關注“

”