死亡是人生的大事,對于古代有着九五至尊之稱的皇帝更是如此。生前顯赫,死後留名,而且絕對要福祉永續。正是因為如此,每一任皇帝才會費盡心機來修建自己的皇陵。當然,這沒什麼不好,至少現在對我們是一筆财富。但相對于過去的匠人而言,皇陵的修建本為活命吃飯,最終卻變成結局難測,未免行業風險太高。

皇陵的修建

古人熱衷于為自己打理死去的身後之事,特别是皇帝,畢竟家大業大,一輩子的心血都擺在那裡,直接拱手讓人,心裡總是不甘的吧。是以,他們希望将那榮華富貴帶去另一個世界。

也正是因為如此,大多數皇帝都是從登基之後便開始修建皇陵的,這樣修修建建一折騰就是幾十年的很多,比如著名的秦始皇大帝。

據史料記載,秦始皇陵從公元246年開始修建,這時的嬴政還是個小屁孩兒的感覺。但陵墓一修就是三十八年,幾乎養活了一代人。

這期間所涉及到的人數之衆難以計數,以秦陵工匠來計算,單從其總體工程時間上就不會少于十萬人。而《史記》中說,為了修建皇陵,從開始到秦始皇去世,總共征召工匠80萬餘人。就這還不算秦大帝死後用到的人,因為至其死,陵墓并沒有修完,額外又加班了一年多時間。

人們不僅要問,不過就是個地下室,就算建城也早修好了,為何這麼久還建不完呢?根據現代考古研究,秦始皇的陵墓大至是分為:排水設施、墓圹開掘、墓室規劃、砌石頂、墓頂封土以及排水渠的完繕等步驟,每一步都極為細緻、缜密,不容一點閃失。

但古時候一切工程皆靠純手工,什麼挖掘機、起吊機、運輸機的,統統是神物。也正因為如此,一座陵墓之是以耗時長也就在所難免了。

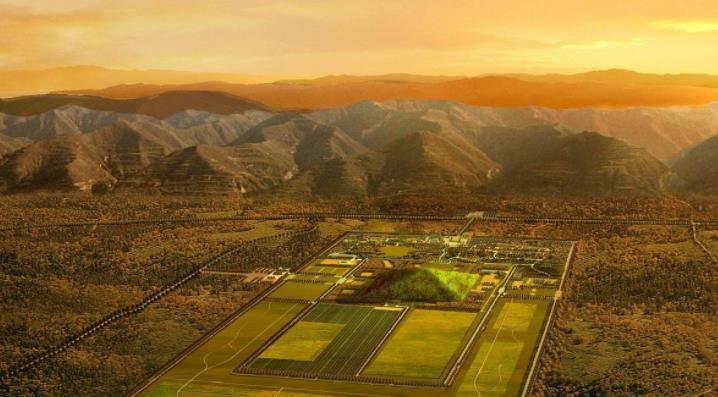

秦陵的占地總面積南北約515米長,東西約485米寬,其内部可參見《史記》:地宮内部頂上被繪出了天文星宿圖,皆為石頭券頂,而石材則取于‘渭(河)北諸山’。由此可見,隻是全國各地取材就足以讓人頭疼。

當然,并不是全部皇帝的陵墓都如秦大帝般奢侈。可哪個皇帝都不是省錢的主兒就對了,他們不如秦大帝恐怕是為了留點好名聲,可自己百年的歸宿卻是同樣費工費時費人的。

皇帝落葬全程

皇帝一死,萬事全難,不隻是陵墓的修葺,其下葬過程也讓好萊塢大片陣容失色。先是陣容上來講,從皇帝咽下氣之後開始國喪,全國各地進入舉哀程式,一個月内是不可以奏樂、娶親等事宜的。

然後是開始落葬日期的擇測、法事排場、遺體下葬、有無殉葬(不同皇帝不同待遇)、皇陵封閉、守墓永不落幕。

根據史料最為豐富的清朝為例,我可以一觀皇帝落葬全程。

皇帝一死,先是小殓,這通常都是當天進行的。首先要用西藏活佛進貢的陀羅經被覆寫,這陀羅經被由白绫織成,為五色梵文花式。

緊跟着皇帝的梓官被擡出,當然是選用金絲楠木制成的,光是刷漆就需要49道之多。梓棺停好,可以大殓了。

梓棺是停放于乾清宮的,朝臣皆要守喪27天。在這段時間之内,繼任者不但要處理國事,還要守靈。每天各寺院、道觀也都要跟着鳴鐘不斷,可以說舉國肅穆。

守喪期滿,靈樞要擡出去落葬了,随行的人員之多不可計數。宮内大小位分的妃嫔、宮女、太監、皇子、皇戚……一個都不能少。

而最為規模的則是擡棺的隊伍,據說在擡靈之前,專門的杠夫必須要在德勝門前進行演練,那工夫絕對比天橋下的雜耍有技術多了。

按記載,擡棺前先要焚燒“大法船”,其價值不菲,必須要72個人才能擡到東華門,還要有專門的護送隊伍,大概是64人。

儀仗隊人數約為1628人,手持幡旗、紙紮、兵器等,後面才是緩緩而出的梓棺。除去送葬的車隊、護衛隊、僧、尼、道、喇嘛不可計數,單是擡棺的隊伍就讓人數不過來。資料有記,每班擡棺者為128人,共計60班,也就是說光是擡棺的就得千來人。不過慈禧出殡時據說有七千人擡棺,這排場也是不定數的吧。

從皇城到陵墓幾百裡路,中間則要休息、停靠,如此蘆殿就要設多處。至梓棺進入皇陵内,外面封墓,還要舉行牌位題主禮式,寫好之後獻經。至此禮畢,牌位被護送回太廟,新皇帝的天下才算開始了。

最後的“關門”人

可能對于皇家人而言,這算是一次考驗人體力、精力的大事件,結束了也就可以休息了。可是不知大家關注到沒有,那些修築皇陵、為皇陵關閉大門的匠人怎麼樣了呢?

通常在秦朝之前,殉葬是必然的結果,畢竟有關皇陵的秘密是絕對不能外傳的。鑒于此,通常那些修建皇陵者都是被一起埋葬在陵内的。

不過從秦朝的時候開始,殉葬制度已經被廢除了。隻不過有的皇帝認為自己的“秘密”更為重要一些,是以必須不能放出活人來,比如秦始皇大帝。

在《史記》中這樣記載秦始皇落後情形的:大事畢,已藏,閉中羨,下外羨門,盡閉工匠藏者,無複出者。一言以蔽之:沒有一個人能出來。

當然,這是胡亥的行為,他本就是個殘暴的人,不在乎這點人命。但問題是秦大帝當初是不是留下遺願,不讓人出來洩密呢?這就不得而知了。

據說就連清朝的慈禧都是采取的殉葬制,反正慈禧讓匠人殉葬是她自己的意思,認為自己的陵墓不能被後人所知。

有人會問,那最後孫殿英不還是一路找過去,準确地給炸開了嗎?這個可能得益于現代的炸藥之功。

不過有傳聞,說當時為了躲避被抓壯丁,人們都裝成聾啞人。結果還是被抓了去修墓,其中一個人在施工中被意外擊暈。監工者認為不過是個聾啞人,反正也死了,就直接給丢“屍”一邊了。沒想到後來活了過來,最終竟然成了引導孫殿英入内的線人。

不管這是不是個傳說,反正有殉殡葬之事在後面的朝代并不是全部了。那皇陵的石門又是如何關閉的呢?這就要求匠人的智慧了。

在宋朝之前,大都是采用滾球式堵封石室之大門。到了後來人們便發揮工匠精神,于石室外留一小縫,在不影響石室美觀的情況下,可便于人們關閉石門。

通常,匠人們會選用條形石柱頂門,人出來之後利用“U”形工具在縫隙内伸進去,勾起條石,将石門由内頂死。這個工具被匠人稱為“拐釘鑰匙”,至于具體如何操作,那就隻好大家自己開動腦筋,盡情想象了。

寫至此,不僅要笑一下帝王們的單純,他難道沒有研究過,盜墓一定要走大門嗎?小偷都懂易道的理論,從外面開個盜洞不就是最常見的方式嗎?可見,真正能防人偷盜的裝置,實在不是那麼容易發明的。