一個月的時間,德國就橫掃了法國,就連前來支援的英國軍隊也不是對手,英法聯軍隻能緊急從港口倉皇逃離。眼看整個西歐就将全部落入囊中,為何德國卻在最後關頭放棄乘勝追擊,在7天内任由英國撤離了40萬名英法聯軍士兵?

其實早在德國對波蘭動手之後,西歐的幾個國家就明白一場戰争不可避免。不過當時英法政客都是事不關己高高挂起,隻是在外交層面上對德國進行了譴責,也沒有與德國大動幹戈。

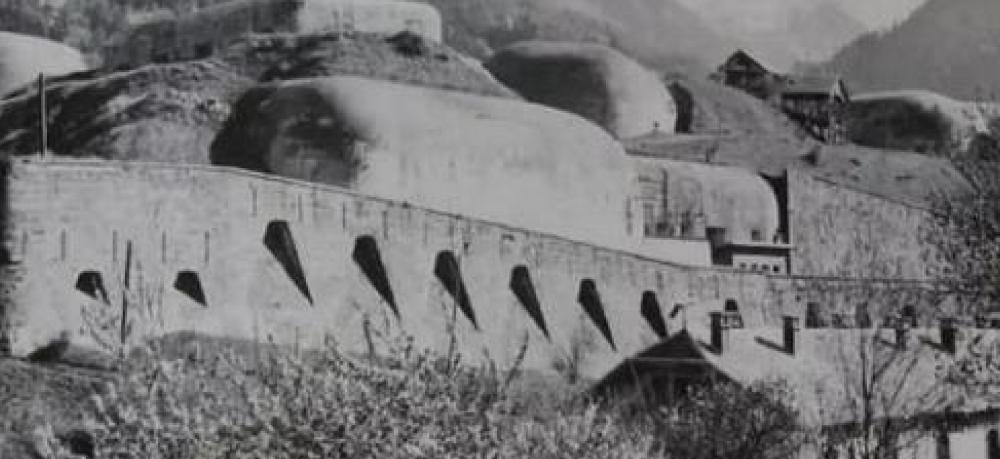

當時兩國也都有無視德國的資本,英國有天然的英吉利海峽作為屏障,而法國則是有人造的防禦工事--馬奇諾防線。兩國不認為自己對于德國的侵略沒有抵抗力,甚至幻想德國不會對自己發起攻擊。

但是直到德軍的裝甲部隊通過了被認為“裝甲車輛不可能通過的阿登山區”,法國和英國才如夢初醒,意識到了德國已經對整個西歐動了殺心。不過此時已經晚了,擁有“歐洲第一陸軍”的法國根本就不是德國的對手,快速被德國橫推了,即使有英國軍隊的加入,西歐戰場的敗局也無力回天,英法聯軍隻能倉皇撤退。

不過在德國的炮擊下,沒有任何一定安全的地方,英法兩軍隻能逃向海峽另一邊的英國境内,計劃在日後再反攻德國。

經過一段時間的掙紮,英法聯軍隻能被迫選擇了敦刻爾克這個小港口作為最後的“退路”,哪怕是這個港口的吞吐量嚴重影響撤離進度,一旦被德國襲擊,将會遭到滅頂之災,英法聯軍也隻能冒險一搏,因為其他地方更不能保證撤離行動的安全。

與此同時,德國的數支部隊也南下攻擊剩餘英法聯軍,逼得這些部隊也向敦刻爾克撤離。但就是英法聯軍向敦刻爾克撤退的時候,德國卻停止了繼續追擊,給了英法聯軍有足夠的撤退空間,這是為什麼?

不止是現代人有這個疑問,就連當時的德國軍隊高層也是一肚子的問号,都在讨論為何不一舉消滅英法聯軍,讓西歐國家再也沒有反撲的能力?

事實上,不是德國不願意消滅英法聯軍,而是當時的條件不允許。首先是敦刻爾克周圍的地形,大量的沼澤地讓德國的裝甲部隊喪失了極大的優勢,一旦被困在地形内打起陣地戰将會損失慘重。

其次是,德國當時也沒有一舉消滅英國的想法。因為英吉利海峽的阻礙,德國不能保證能夠快速拿下英國,一旦陷入持久戰,美國必定不會袖手旁觀,就像一戰的時候直接介入到戰場内。同時英法聯軍的被迫撤離也能達到一樣的效果,因為人可以撤走,武器裝備可是撤不走的,同樣能夠在一定程度上廢了英法聯軍。

最後,德國未嘗沒有讓英國屈服的心思,但是一旦殺得太多了,英國就沒有了投降的餘地,隻會與德國一戰到底,再加上對蘇聯的謀劃,德國就這樣目送英法聯軍撤離。