從某種意義上說,中國古代王朝的演替史就是一部封建帝制社會的集權史。從秦朝開始,中國古代的皇帝們都孜孜不倦地思考着如何集權。到明朝時,中國的中央集權已經達到了一種趨近頂峰的程度。

然而,伴随着中央集權的不斷加強,對皇帝的要求也在不斷提高。甚至,連朱元璋這種一代雄主最終都承擔不起這種重擔,不得不建立内閣輔政。

明朝的輔政系統,除了内閣以外,還有司禮監。這兩套系統在誕生之初都隻是用于輔佐皇帝處理朝政,但在之後的發展中卻完全脫離了軌道,在很大程度上加快了明朝的滅亡。

一、内閣是朱元璋廢除丞相制度後的補救措施,在朱元璋的設想中,内閣僅僅隻是一個行政顧問。但朱元璋以後,内閣已經與丞相很相似了

公元1380年,朱元璋不顧群臣反對,悍然廢除了丞相制度,這個在我國曆史舞台上盤桓了兩千年之久的古老制度,最終黯然逝去。

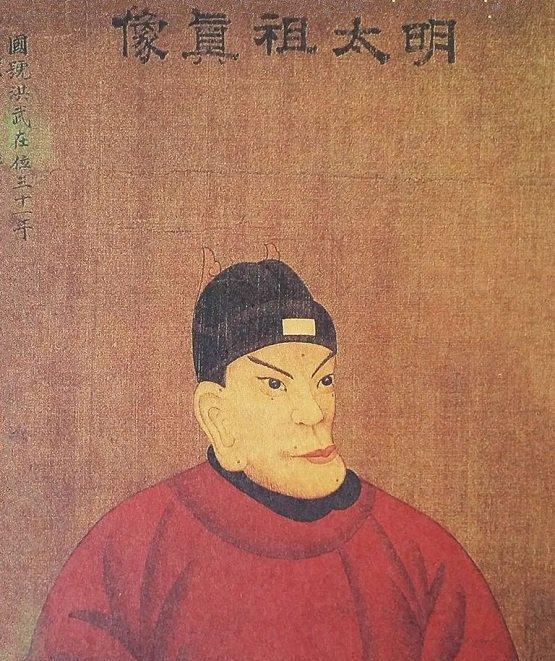

朱元璋畫像

但是,正所謂“存在即合理”,丞相制度能延續兩千年之久,足以證明其在封建制度下的優越性和必要性。朱元璋廢除丞相制度,不僅令朝臣無所适從,同時也讓自己作繭自縛。

自從丞相制度廢除後,六部直接對朱元璋負責,整個天下的事務都要朱元璋一人決策。每天上呈的奏章,足夠朱元璋從淩晨看到傍晚,這麼巨大的工作強度即便是政治強人朱元璋也難以忍受,更别談後世皇帝了。

朱元璋在看到了這個缺陷後,不得不對自己的集權作出調整,選拔學識過人的年輕士人組成一個部門,作為專門的行政顧問機構,這就是内閣的雛形。坦白的說,這雖然會對中央集權有所影響,但壓根算不上分權。是以在朱元璋時期,内閣并無權力可言。

然而,不幸的是,朱元璋有個喜歡和他作對的兒子,朱棣。朱元璋希望朱棣乖乖當藩王,他造反了。朱元璋希望後代不用太監,他用了。朱元璋希望藩王能保留權力,拱衛中央,他把藩王全廢了。自然而然的,在内閣這個問題上,他又“大逆不道”了。

明朝内閣

永樂中期,為了應對一次又一次的禦駕親征,朱棣已經沒有足夠的精力處理繁雜的國事了。最終在一番深思熟慮後,朱棣不得不将行政權下放一部分,讓一批心腹文官參政議政,以減輕自己的負擔。從此,内閣正式成立。

與洪武一朝不同,永樂一朝的内閣不僅僅隻是顧問,他還擁有議政權,能在很大程度上左右皇帝的決策。而且由于朱棣熱愛戰争,常常活躍在最前線,朝政主要都是和内閣打交道,這自然也在無形中提升了内閣的影響力。

不過,這還不算内閣的巅峰。内閣在明朝的巅峰是大名鼎鼎的“仁宣之治”時期。“仁宣之治”由明仁宗和明宣宗締造,但其中最大的功臣卻是“三楊”。“三楊”,即楊溥、楊士奇、楊榮三人。

“三楊内閣”與“仁宣之治”

這三人與仁宣二帝關系莫逆,在仁宣二朝頗受重用。明仁宗登基後就先後将“三楊”拜入内閣,為首輔大臣。此後的軍機要務,幾乎都會與“三楊”一起讨論,并且以“三楊”的意見為理政根據。

仁宗在位時間不長,很早就去世了。但其信重“三楊”的态度卻感染了宣宗,宣宗即位後同意極為倚重“三楊”,大小事務皆與其相商。于是,終仁宣兩朝,“三楊”名聲遠揚,被世人傳頌。

而伴随着“三楊”的威勢無兩,内閣權力也得到了巨大的提高。此後,内閣實際上行使丞相職權,“入閣”也成為明朝文人的最高追求。

二、司禮監是明朝皇帝為了制約内閣而産生的特殊機構,但因為其自身的特點,司禮監自誕生之日起就一直左右着明朝的局勢

縱觀古今,最常用的禦下手段不過分權和制衡,這個道理,明朝的皇帝也懂。

明宣宗一朝,随着内閣權力的日益膨脹,即便是與内閣關系良好的皇帝也慢慢坐不住了。為了制衡内閣權力,同時也為了提高行政效率,宣宗開始訓練宮中的太監讀書寫字,選拔其中才能高的參知政事,這就是明朝的第二套輔政機構,司禮監。

明朝司禮監

司禮監這個部門其實早在朱元璋時期就已經存在了,但那時的司禮監隻是一個雜役管理機構,專門負責打掃衛生,端茶送水。而且,由于朱元璋對太監幹政弄權極其反感,是以洪武一朝,太監完全沒有地位,司禮監也談不上什麼權力。

明朝太監的崛起始于永樂年間。朱元璋死後,年青的建文帝繼承了朱元璋對太監的反感。是以在建文年間,太監過的也很不順心。但同期的朱棣卻和建文帝形成鮮明對比,他不僅不打壓太監,反而對有才能的太監委以重任。

在他的旗下,先後湧現過領兵太監狗兒,外交家太監候顯和大名鼎鼎的鄭和等太監人才。

所謂“天下事不患寡而患不均”,對比兩邊的待遇,建文帝這邊的太監對朱棣自然傾心不已。以至于,靖難之役一開打,建文帝這邊就有一大堆的太監為朱棣出錢出力,給戰争的勝利帶來了巨大的幫助。

如此一來,朱棣當然更加信賴太監。在他登基以後,就設立了專門由太監組成的特務機構,東廠。給了相關太監巨大的權力,讓一直被打壓的太監勢力強勢崛起,成為朝中大臣們的噩夢。

雖然在朱棣時期,司禮監的職權也沒什麼實際改變。但這一時期太監地位的提升為日後司禮監成為輔政機構打下了基礎,是司禮監崛起的重要根源。

司禮監的第一次巅峰是在明英宗時期,當時大太監王振專權,大肆排除異己,打壓朝臣,連文官之首的内閣都不得不暫避其鋒。

一場荒唐的慘敗:土木之變

但随着王振造成了“土木之變”這場大禍,司禮監被所有人共同打壓,迅速衰弱,之後的很長一段時間裡都處于蟄伏狀态。

不過,司禮監畢竟是皇帝的親信機構,雖然被各方人馬打壓,但隻要皇帝屬意他們,他們立刻就能再度崛起。此後的曆史也在一遍又一遍的诠釋這個真理,有明一朝,大太監劉瑾、魏忠賢都曾帶着司禮監崛起,并壓制朝臣,權傾天下。

可以說,司禮監雖然偶有衰弱,但在絕大多數情況下,它都死死把控着明朝的朝局。

三、内閣和司禮監的争鬥給整個明朝的行政系統帶來了巨大的内耗,直接給明朝的滅亡埋下了伏筆

内閣和司禮監的争鬥從它們誕生的那一刻起就已經注定了,畢竟,司禮監設立的目的就是制衡内閣,這二者之間隻要有一方沒有徹底倒下,争鬥就永遠不會停止。不過,或許連設立它們的明朝皇帝本身都沒有想到,這兩個機構的争鬥最終會演變成整個明朝的災難。

内閣與司禮監的鬥争戰線太過漫長,一一叙述根本不實際,不過這種争鬥的内涵卻可以通過明末魏忠賢和東林黨之間的對抗來了解一二。

魏忠賢與東林黨之間的對抗其實起源于東林黨,東林黨早在萬曆年間就開始興起,萬曆末期,東林黨已經成勢。但是,東林黨這個團體與一般的政治團體有所不同。他們極其信仰“非我族類,其心必異”,對待所有的非東林黨人士,哪怕是中立人士都竭盡全力地攻擊、傾軋。

東林黨

按理來說,這種完全不政治的處事态度應該會讓他們分崩離析才對,但偏偏在那個特殊的年代裡,掌握着輿論武器的東林黨卻一直牢牢占據着主導優勢,将其他政治黨派打壓的擡不起頭。而當時的内閣,也在很大程度上成為了東林黨的代表。

但東林黨的行事風格畢竟太過乖張,使得作為統治者的天啟皇帝也看不下去了。于是,以魏忠賢為代表的司禮監再度崛起,成為抵抗東林黨的先鋒軍。

這場鬥争雖然明面上是魏忠賢與東林黨之間的對抗,但在政治層面上,其實也是内閣和司禮監之間的對抗。

在這場對抗之中,參戰的雙方都有一個共同點,那就是不顧一切的打擊對方,不管什麼手段,不管什麼後果,隻要能打擊到對方就是值得提倡的。鬥争到最後,雙方已經無所不用其極,以天下大局為棋盤,枉顧國家利益,肆意妄為,給整個大明王朝帶來了巨大的損失。

然而,這樣的惡性對抗卻在明王朝之前的一百多年時間裡不斷發生,其造成的後果也極其惡劣,其中甚至不乏能與此次對抗并肩者。

客觀地說,雖然内閣和司禮監兩套輔政系統并行的行政體制有效地鞏固了中央集權。但明朝皇帝卻沒能正确認識它們的對抗所造成的危害。這一點上不止是内閣和司禮監,皇帝也要付主要責任。

參考文獻:

《明史》

《儒林外史》

《皇明祖訓》

《明太祖實錄》