水肺的發明,讓人類能夠自如地進入水下世界,水下考古也是以誕生。在“南海一号”的水下考古過程中,我們采取了整體打撈的辦法,設計了一個巨大的鋼沉井放入水裡。南海一号重達5500噸,共挖掘出了18萬件套文物,以及130多噸的鐵和幾萬枚銅錢。南海一号是世界第一,也是世界唯一的項目,它是怎麼被打撈上來的?我們又從南海一号上發掘了什麼?中國水下考古的現狀如何?

出品:格緻論道講壇

以下内容為廣東省文物考古研究所副所長、研究員崔勇演講實錄:

大家好,我是崔勇,是“南海一号”的項目領隊。我們的工作主要是水下考古,将陸地考古的工作移到水下做。但是,将考古工作移到水下并不簡單,因為它是建立在工程和科技的發展上。

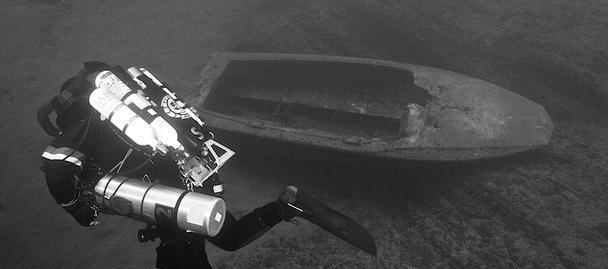

水下考古的誕生源于一個契機,1943年法國海軍軍官庫斯托發明了自攜式水下呼吸器,俗稱“水肺”。因為“水肺”的發明,人類能夠自如地進入水下世界。

自攜式水下呼吸器

如果大家潛過水就知道,潛水是一件很惬意的事情。由于人類對寶藏的探索情結以及自身的懷舊情結,人工“水肺”的發明最早應用于古代沉船。

一般的水下考古程式如下圖所示,這張圖展示了日本在叙利亞進行水下考古工作的情景。圖檔上方是一條駁船,圖檔下方是沉船遺址,圖檔中間是考古人員各自負責的工作。

我們認為理想狀态的水下考古應是水質清冽的環境,而我們經常做的水下考古則是濁水考古,這也是中國水下考古的特點。

理想狀态(左)和現實狀态(右)

在“南海一号”的水下考古工作中,能見度隻有20厘米。

考古工作中存在一個沖突點。水質越清,文物保護得越差,尤其是木頭沉船;水質越差,證明瘀泥越厚,文物保護得最好。

”南海一号“的水下考古工作

保護文物最好的地方不是博物館和展廳,而是在地下和水下,“南海一号”恰恰符合地下和水下的雙保險。有了這個雙保險,我們對于“南海一号”的期待非常高。

“南海一号”的發現調查與打撈

下圖中的白點是“南海一号”的沉沒地點。

1987年,我們發現這一條沉船,那時候我還是一個小夥子。直到現在,我一共參與了247件文物的接收。從1987年的發現,到1989年的第一次調查,再到2003年決定打撈,我們共展開了8次調查。在調查過程中,我們發現“南海一号”确實儲存得很好。

考古需要采集影像資料或者繪圖,但因為“南海一号”的考古環境能見度很低,無法采集影像資料,于是我們決定采取整體打撈的方法。

“南湖一号”打撈現場

之前國内外都沒有嘗試過整體打撈的方法,經商讨後,我們決定邁出第一步。在整體打撈之前,我們要先做調查,為制定打撈預案做準備,其中最關鍵的是要了解埋船的淤泥有多厚。我們鑽了30米的淤泥,才發現整體打撈的方案在理論上是可行的。

2004年整體打撈資料采集工程—海底30米泥樣鑽探

整體打撈的方案前後經過四次論證,直到2007年才正式開始實施。後來,我們設計了一個巨大的鋼沉井,長33米、寬14米、高7米。下圖是一些放置鋼沉井的照片,等放入水下之後,我們就看不到了。

鋼沉井結構

下放沉井的場景

将鋼沉井放入水裡需要6步。第一步是定位放下去;第二步是用水泥塊把鋼沉井壓到設計标高;第三步是把周邊的淤泥挖開;第四步是橫穿36根底梁;第五步是把上下沉井分開,吊起來;第六步是浮上水面。這六步從2007年4月一直做到2007年12月。

鋼沉井浮上水面後就可以看到“南海一号”了。在鋼沉井下放過程中,有一個比較成熟的技術——拉移,通過氣囊拉移把“南海一号”從所在點拉到陽江廣東海上絲綢之路博物館對面。

沉箱起伏(左)和氣囊拉移(右)

打撈時,我們仍需考慮之後要把沉船放在哪裡。撈上來沒有問題,但是撈上來之後放在何處仍需考量。如果沒有一個合适的地方放置沉船,它很快就會壞,這也是一種破壞。

2004年,我們決定打造一個博物館。通過設計招标和施工,2004年年底奠基,2007年上半年博物館建造完成,也就是“南海一号”的家。

“南海一号”從水底撈上來有多重呢?加上船體、船貨、泥和沉箱本身的重量,總共是5500噸。

當時中國最大的一條起吊船在廣州打撈局,它的起吊能力是4000噸。當時這條起吊船是亞洲第一吊,世界第六吊。現在我們已經有10000噸的起吊船,應用于建港珠澳大橋。

因為沉船更重,我們隻能把它吊出海底,但不能吊出水面。我們又用了一個1.6萬多噸的潛駁,即工程潛水艇,灌上水往下沉。然後把那艘吊船放在潛駁上面,再把潛駁的水排出使它上浮,同時用吊船往上吊,通過這兩個力相加,我們把“南海一号”拖到水晶宮旁邊。

但是博物館離海邊仍有400多米的距離,如何把5500多噸的東西從海邊拉進博物館的水晶宮?

當時我們采取了一個笨辦法。我們鋪了條路,采用古代滾木移重的方法,在重物下面放一些滾木,推一下,再将後面的滾木移到前面去,這樣重物就能往前移動了。

但是這個沉箱太重,滾木是不可能的,是以我們采用了氣囊。我們準備了16根氣囊作為滾木,把氣囊墊到沉船下面,每一根氣囊的承重是400噸,16根剛好是6400噸,遠遠超出“南海一号”的重量。

我們正是采用滾木移重的方法,将氣囊排氣充氣,終于在2007年12月28日将“南海一号”牽引進了博物館。

沉船成功打撈後拖航到博物館(左)、等待沉船進入的博物館(中)和沉船拖移入駐“水晶宮”(右)

進入博物館我們立刻封牆,灌上海水,讓這艘沉船處于原生态保護狀态,不會再壞和變形,這是保護它的最好的一種方法。

沉船是巨大的寶庫

“南海一号”放到水晶宮裡之後,我們要進行發掘。

2009年“南海一号”考古挖掘

2009年和2011年我們各進行了一次試掘,嘗試找到最好的挖掘方法。最後找到唯一的方法是保水挖掘,即放一點水挖一點。

從發掘至今,“南海一号”遺址的正射影像變化

現在的挖掘成果表明這個方案是非常成功的。從2014年開始,挖到2019年6月份,我們已經把這艘沉船中的船貨清完了,一共18萬件套的文物。這18萬件套的文物僅僅是陶瓷類的東西,并不包含130多噸的鐵和幾萬枚銅錢。

陶瓷類文物

自1959年建館至今,廣東省博物館的總館藏量是18萬。“南海一号”的文物量已經超過了廣東省博物館60年的收藏總量,是以沉船是一個巨大的寶庫。

“南海一号”是個巨大的寶庫

過去沒有人知道800年前的船是怎麼裝載的,現在我們讓公衆看到了。下圖展示了從沉船中挖出來的非常漂亮的龍泉瓷、景德鎮的薄胎青釉瓷和大量的黃金首飾,我們發現了2.8公斤的黃金和300多公斤的銀。

龍泉瓷

景德鎮的薄胎青釉瓷

“南海一号”中挖出的黃金首飾

下圖中的銀錠是25兩的标準重量,刻在上面,我們通過銀錠可以來反推古代的度量衡。

銀錠

我們還在沉船中挖到了玉、觀音、羅漢,以及很多銅器。

特别是下圖左上角第一張的銅器和銅器下方的的秤盤和砝碼,在沙特博物館也有完整的一套在展,說明那個時候“南海一号”和當時的阿拉伯已經有交往。後來在塞林港的發掘也發現了這種砝碼。

在挖掘過程中,我們還發現了很神奇的東西——鹹鴨蛋,我們發現了很多罐。

“南海一号”中挖掘的鹹鴨蛋

沉船就是一個時間膠囊,在短時間内沉到水底,它把所有的時間固定在裡面。

船上有很多人,需要在一個時間機關裡,保證從船長到一般船員再到水手的基本生存,它就是最小的生存機關和最小的等級社會。

可能有人會疑惑,在“南湖一号”的18萬件文物中,最有代表性的東西是什麼?

這個問題很難回答,但是我可以定一個标準。第一個标準就是唯一性,它隻有一件。第二個标準,它絕對不是常用的東西,一定是一個藝術品。第三個标準,它能反映出當時人們對于這件藝術品的審美情趣。

首先是找唯一,我找到了海螺雕杯,它是用夜光蝾螺制作的。夜光蝾螺産于我國南海,我國台灣、日本也有。把一個夜光蝾螺切割一半,然後抛光,在蝾螺的光澤面進行雕刻,雕刻成牡丹花卉。

因為這個蝾螺隻有唯一一件,我很擔心别人觀看時會損壞它,于是我對這個海螺雕杯做了三維采集,可以讓觀看者在電腦上看三維呈現。

海螺雕杯(左)和海螺雕杯的三維呈現(右)

後來我發現了一個奇特之處,這個海螺雕杯的三維有五個孔,就像是海上絲綢之路博物館。海上絲綢之路博物館是2004年設計的,蝾螺是2014年發現的。雖然先設計了博物館,再發現了蝾螺,但這個博物館卻像是照着蝾螺的樣子建的,這是冥冥之中800年的緣分。

我與博物館的設計師相熟,他是何鏡堂院士的女婿,叫冼劍雄。我給他看蝾螺的時候,他很激動,他當時就想以海洋生物骨骼作為設計原型,沒想到我把它複原了。

蝸牛背着房子去旅行,海螺也是一樣的。現在博物館建好了,這個博物館就是“南海一号”的家,“南海一号”也到家了。幸運的是,它沒有被運出去。如果運出去,這一批中國文物的精髓就會被稀釋到全世界各個角落,找都找不回來。

中國水下考古現狀

我是從“南海一号”開始接觸考古工作的,和“南海一号”打了32年的交道,在我即将退休的時候完成這項考古工作,我覺得自己很幸運。

中國的水下考古,雖然起步很晚,但是目前在世界處于領先地位。目前“南海一号”既是世界第一,也是世界唯一,還是世界聯合國教科文組織極力推崇的項目,在《水下文化遺産保護公約》也有提到。

“南海一号”項目包括整體打撈、異地保護、精細發掘、公衆展示等,政府還把它搭上了“文化搭台、經濟唱戲”的快車。當時“南海一号”博物館是所處地區的第一個現代建築,而現在這裡已經是一座城市。

我們的水下考古還有很多亮點,例如“南澳一号”的原址保護,以及重慶涪陵的白鶴梁水下博物館。當時聯合國就推了中國的兩個項目,一是水下博物館,另外一個是“南海一号”。

重慶涪陵的白鶴梁水下博物館

重慶涪陵的白鶴梁水下博物館,是中國水下文化遺産保護的又一經典,普通公衆可以通過80多米的隧道下到水底參觀博物館,也可以看到在水下泡着的白鶴梁石碑。

我們在做“南澳一号”項目的時候,用一個巨大的架構,對沉船進行原址保護。

原址保護的“南澳一号”

水下考古還有一個工作方法,用圍堰圍住沉船,把中間的水抽走,再進行陸地發掘。下圖是另一個考古遺址——江口沉銀。一般的陸地發掘大概是四、五百平方米的範圍,而江口沉銀圍了11.3萬平方米,這個面積遠遠超過了用圍堰技術發掘沉船的世界案例的總和。

圍堰發掘的“江口沉銀”

江口沉銀指的是當時大西軍領袖張獻忠曾沉銀于此。這是把寶藏變成現實的唯一案例,發掘了4.2萬多件金銀财寶。

考古的最高境界就是最小幹預的文物保護。我們去西樵山石燕岩水下礦坑遺址做調查,因為它本身是一個很好的礦坑,是以我們什麼也沒有動。最小幹預的文物保護就是考古的最高境界。

西樵山石燕岩水下礦坑遺址

堆滿成品的通道

這也是我最近做的一個項目,現在進入了第八批全國文物保護機關。圖檔中是堆滿石材的通道,潛過這個通道,有種穿越回古代的感覺,是以水下考古非常值得我們探讨。

願中國還有更多的世界第一!我的分享到此結束,謝謝大家!

“格緻論道”,原稱“SELF格緻論道”,是中國科學院全力推出的科學文化講壇,由中國科學院計算機網絡資訊中心和中國科學院科學傳播局聯合主辦,中國科普博覽承辦。緻力于非凡思想的跨界傳播,旨在以“格物緻知”的精神探讨科技、教育、生活、未來的發展。擷取更多資訊。本文出品自“格緻論道講壇”公衆号(SELFtalks),轉載請注明公衆号出處,未經授權不得轉載。