作者:馬國川/李昕

編輯:kuang

————

著名曆史學家高華生前最後一篇文章,就是推薦我們讀他,他說:“王鼎鈞這部書讓我們知道一個普通中國人,在過去的二十世紀所經曆的痛苦和所懷抱的理想。作者對國家命運、曆史教訓的獨立思考,是一份極具曆史和人文價值的個人總結。”。

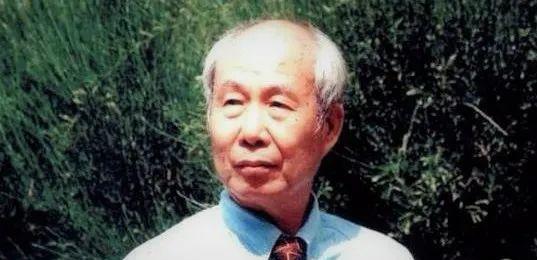

林達說,“他是我最喜歡的中文作家”,在台灣,他的名字家喻戶曉、無人不知,他就是王鼎鈞,被台灣媒體稱為“一代中國人的眼睛”。

作家楊照:王鼎鈞寫出的,是從那個時代走出來後,留在身體裡,永遠的傷疤與恐懼。

人大教授張鳴:王鼎鈞先生的東西讀起來讓你覺得文脈沒斷,像從古代國文發展而來的一種文體,或是說文筆,很有味道,很筋道。

北大教授。曆史學者王奇生:回憶錄多種多樣,大人物的回憶錄難以見小,小人物的回憶錄難以見大;史學家的回憶錄常常重實不重文,而文學家的回憶錄又常常重文而不重實。王鼎鈞先生的回憶錄大體兼得其長而避其短。

散文家席慕蓉:鼎鈞的回憶錄真的是空間無限廣大的博物館。每一件展品都是見證,也都是解答,恍如曆曆晴川,經得起無數讀者的一再回首。

1992年,年近七旬的王鼎鈞開始撰寫個人回憶錄,2009年,四卷回憶錄收筆。這部近百萬字的文學巨著顯示了一代中國人的因果糾結,生死流轉。它是中國現代史的側記,也是一部知識分子的心靈史。

王鼎鈞借凱撒的話來表達自己對這近一個世紀激蕩的觀感:“我來了,我看見了,我也說出來了!”

▌一個人的百年中國

寫回憶錄是冒險的,一不小心就可能變成個人流水賬,與他人和社會無關。但王鼎鈞的回憶錄卻動人心魄,因為在其中不止有個人,還有一個民族的命運。

王鼎鈞說,他絕不是僅僅為自己立傳:

“我沒有那麼重要,我是想借自己的受想行識反映一代衆生的存在。希望讀者能了解、能關心那個時代,那是中國人最重要的集體經驗。”

過去撰寫中國的現代曆程,要不是悲怆、沉重的,就是充滿了政治色彩的。王鼎鈞的回憶錄不一樣,他所目睹和親曆的早已成為一部超越政治、階級、意識形态、個人是非恩怨的獨特曆史。

王鼎鈞完整經曆了40年代長途奔波的曲折和坎坷。他曆經遼沈、平津兩大戰役;後來,他在天津被俘虜,經曆俘虜營訓練,又徒步行走膠濟鐵路全線至青島,最終從上海遠走海外……一路上,各種危機、沖突頻發,各種艱難、意外互相糾纏,一個個場景震人心魄。

然而,今天看來那麼艱難的日子,卻被王鼎鈞寫的“舉重若輕”。他是那樣從容不迫,那樣有條不紊,那樣平心靜氣,那樣娓娓道來;作品沒有煽情,不見呐喊,并非血類控訴,更不是宣洩積怨,但它卻以史詩般的氣勢和深入靈魂的筆觸,喚醒了人們跨越時代的集體經驗。

王鼎鈞經曆的百年中國,看似是波瀾不起的湖海,地下卻岩漿湧動。

為此,他必須超越自己,也必須超越諸多意識形态觀念的羁絆。是以這套書他寫得辛苦,也寫得很有耐心,前後共用了17年。光是為了叙述“大江大海”這個話題,他就花了13年時間醞釀和準備。

除了整理資料和思考之外,他更多的是在修煉自己的性情。

▌等了一輩子的自由

當代人難寫當代史,回憶錄卻沒有如此限制。但是王鼎鈞卻遲遲難以落筆,而且在寫完回憶錄前兩冊《昨天的雲》和《怒目少年》之後,忽又擱筆停止寫作。

為什麼?

因為他比任何人都清楚被專制了思想的後果,也比任何人都能感受自由思考和自由寫作的可貴。

少年王鼎鈞面臨山河破碎,民族危亡的局面。許多飽學之士以“國情論”為依據,聲稱最需要一個強有力的統一政府,由政府上司群眾, 用強力鏟除軍閥,驅除外患。

是以,王鼎鈞的整個青少年時代,幾乎都在“服從”中度過。“在後方,我隻知道一個觀點、一種長短,對天下事隻有一種看法,都應該由政府宣示。”

後來王鼎鈞去到台灣,又因為“曆史問題”,長期被監視居住。即便五十年代背景灣經濟起飛,社會環境活泛了許多,在王鼎鈞看來,仍然有無形的網罩着一切。他說:

“每個時期有每個時期的算盤。曆史俱在,政府常用強悍手段營救社會,社會得救後再轉過頭來清算強悍手段,兩者可以共患難、不可以共安樂。”

這是王鼎鈞給時代的評價,又何嘗不是給自己一個突破的理由。他能敏銳地感覺自己尚未超越過去長期接受的狹隘的政治觀念和黨派立場,他不想使自己對于曆史和人生的觀察和思考帶有任何偏見。

1978年,王鼎鈞受邀到美國大學任教,臨行前,這位已過知天命之年的知識分子向幾位進階特務坦言,“蔣家第三代不宜再執政了,因為人民會厭倦”。

在時代潮流沖刷之下,經過大破大立,王鼎鈞最終認同了現代文明價值。這條路飽含着一個普通的中國人在過去的二十世紀所經曆的痛苦和所懷抱的夢想、希望,他走得很苦,但是最終畢竟突破了大山阻隔。

當他真正感到自己已經變成了一個超越黨派、超越兩岸立場的自由人,才繼續寫作了回憶錄中與國共鬥争關系密切的後兩部《關山奪路》和《文學江湖》。

他說自己是用“等了一輩子的自由”,寫盡二十世紀中國人的因果糾結,生死流轉。正因為如此,他才能在回憶錄中将“自己的生活,自己的思想,入乎其中,出乎其外,居乎其上,一覽衆山小。”

▌做中國人的眼睛

完整經曆中國近現代激蕩的人不少,能細膩記錄,深刻寫作的也有,但王鼎鈞是獨特的。

王鼎鈞回憶錄的編輯李昕說:“鼎公回憶錄備受推崇,其原因恐不僅在于作者文風的獨樹一幟,而且更在于作者的思想境界的超拔脫俗。”

王鼎鈞看到的是“滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄”,而他對此已然大徹大悟,以“古今多少事,都付笑談中”的心态面對。

他操起了一支冷峻清醒的史筆,既為作家,又當著史。

寫文可以如泣如訴,著史要客觀,更重要的是要有态度,不僅是文字的态度,更是人格的高度。

王鼎鈞說:“我知道卑鄙的心靈不能産生有高度的作品,狹隘的心靈不能産生有廣度的作品,膚淺的心靈不能産生有深度的作品,醜陋的心不能産生美感,低俗的心不能産生進階趣味,冷酷的心不能産生愛。一個作家除非太不長進,他必須提升自己的心靈境界,他得‘修行’。”

王鼎鈞的作品,是一位大家人格與才華的雙重見證。

當我們在忙碌卻糊塗的日子中熬過一天有一天,忽然有一天擡頭四望,卻生出“不止今夕是何年”的茫然時,或許王鼎鈞書寫的過去,能夠幫我們找一個“從何而來,将往何處去”的坐标。

曆史學家高華:王鼎鈞這部書讓我們知道一個普通中國人,在過去的二十世紀所經曆的痛苦和所懷抱的理想。作者對國家命運、曆史教訓的獨立思考,是一份極具曆史和人文價值的個人總結。

◎ 《昨天的雲》是王鼎鈞“回憶錄四部曲”的第一部,寫故鄉、家庭和抗戰初期的遭遇。作者對家鄉的風土人情、曆史掌故及種地勞作信手拈來;同時将個體的遭遇置于宏大的社會背景中,以小見大,在樸素無華中顯示出一種深度和力量。

◎ 《怒目少年》是王鼎鈞“回憶錄四部曲”的第二部,記錄的是1942年夏天至1945年抗戰勝利,一個中學流亡學生輾轉安徽阜陽、陝西漢陰等地的經曆、見聞與思考。在這一場艱難困苦、颠沛流離之中,作者如散落的一顆小小的棋子,深味流亡學生的生存境況,見證了一個個普通中國人的遭際命運,也從細部揭示出兵痞、學潮、鄉村自治、青年軍形成的因果及社會的衆生百态。

“中國人生了氣,有時候像滾水,有時候像火山。抗戰軍興,中國人蓄怒待發,出氣的對象有變化,先對外國,後對本國。……出入于兩種怒氣(對外國和對本國)之間的我,以一個少年人的受想行識,構成《怒目少年》這本書的内容。”

◎ 《關山奪路》是王鼎鈞“回憶錄四部曲”的第三部,記錄作者在國共内戰時期奔波六千七百公裡的坎坷。作者身在國民黨軍,曆經遼沈、平津兩大戰役;1949年 ,他在天津被解放軍俘虜,經曆俘虜營訓練,穿着解放軍服,徒步膠濟鐵路全線至青島到上海,最終遠走台灣……一路上,對照、危機、沖突各自延長,互相糾纏,滾動前進,驚心動魄。作者将這四年的憤怒、傷心、悔恨蒸餾、升華為一部超越政治、階級、個人得失恩怨的獨特回憶:“國共好比兩座山,我好比一條小河,關山奪路,曲曲折折走出來,這就是精彩的人生。”

◎ 《文學江湖》是王鼎鈞“回憶錄四部曲”的第四部,描述了1950-1970年代在台灣由文學、政治和特務交 織組構的奇妙江湖。作者的獨特經曆,使他可以在局内觀察了解當年文藝政策執行者的真實關懷與具體困擾,也可以從局外洞悉各方勢力交錯産生的沖突緊張,使得這段詭異卻現實的文藝曆史,在書中明白彰顯。作者所親曆的這個“文學江湖”同時也是台灣風雲變幻三十年的縮影:從五十年代初期的困窘和茫然,到白色恐怖中的屈辱和驚慌,再到冷戰時期的“心理疲憊”,及台灣經濟起飛、“反攻大陸”的宏願成為笑柄之時無奈地選擇落地生根……