沈念

兩年前離開日本的時候,我沒想過這場“暫别”會如此漫長。踏上旅程時,我的背包裡塞着從學校圖書館借的書,租借的較高價的電梯大廈冰箱裡囤着沒吃完的食物,學校研究室的桌上還淩亂地攤着我打算近期看的DVD……

在長達将近一年半的時間裡,我一直在給無人居住的出租屋付房租,我總有種朦胧的幻想,很快我就會回去,就像以往無數次的“暫别”那樣。直到今年夏天,二十幾個裝滿我行李的箱子運到上海時,我才真真切切意識到——我離開了這個國家,我在那兒再也沒有家了。

我在日本生活了整整七年,日本就像我的第二故鄉。雖然我在東京隻住了三年(之後的四年移居京都),但東京作為我最初到達并居住的日本城市,無疑給我留下了難以磨滅的烙印。我就像一封輾轉了許多城市的信,不論信封上蓋了多少新郵戳,東京永遠是我日本之旅最初的底色。

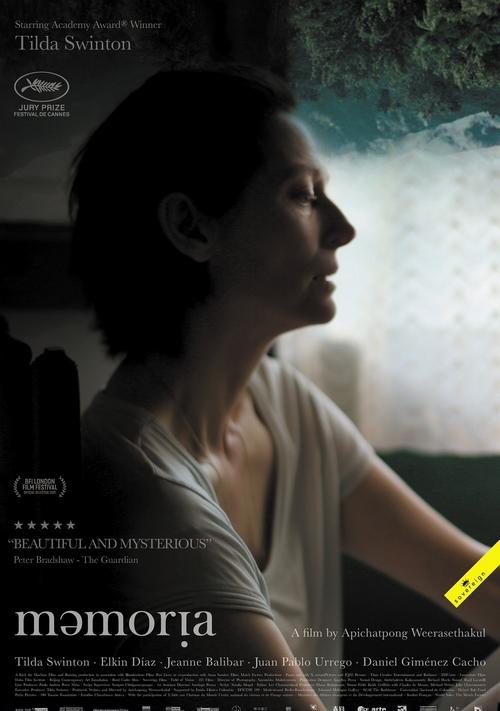

《記憶》電影海報

“你去過東京嗎?我想去東京。”著名泰國導演阿彼察邦·韋拉斯哈古的最新作品《記憶》(2021)中的男青年,唐突地将這句毫不相關的提問擲向還并不熟悉的女性友人。友人絲毫沒有面露詫異,而是非常自然地接過話茬,說起自己曾經去過東京的經曆。是啊,想去東京又有什麼奇怪,外國人向往東京是再正常不過的事情。不僅是外國人對東京心心念念。東京,就像是中國的“北上廣”一樣,也是幾乎所有日本年輕人的向往。

例如,日本女性導演山戶結希就通過出道作《那女孩在海邊舞蹈》(2012)表達了對東京的憧憬。這部青澀、粗糙卻又靈動的學生作品描繪了四名高中生的夏日物語。女主角是一個不甘永遠屈居海邊鄉鎮的女孩,夢想成為偶像的她豪言壯語地宣言着“我要去東京”。山戶結希生于愛知縣,直到考上東京的上智大學之前一直都在家鄉生活,“去東京”的執念可能也與她自身的經曆有關。當她終于在最新的長片電影《熱情花招》(2019)中刻畫一對土生土長的東京少年與少女時,她讓主角們在台場(位于東京灣的人造陸地)那充滿人工感與未來感的土地上近乎歇斯底裡地互相追逐,高聲吐露内心深處的所思所想。

《熱情花招》電影海報

《熱情花招》改編自同名的少女漫畫。女主角成田初(堀未央奈飾)同時被三名男性——沒有血緣關系的哥哥成田淩(間宮祥太朗飾)、突然消失又歸來的竹馬小田切梓(闆垣瑞生飾)、同住一棟較高價的電梯大廈樓的鄰居橘亮輝(清水尋也飾)——追求與争奪。淩、梓、亮輝分别代表了三種典型的男性形象——無微不至的“年上”暖男、時髦帥氣的明星模特、霸道獨斷的“富二代”學霸。這看似夢幻的設定卻并非無害的桃花源,反而編織了一場讓女性難以逃脫的噩夢。我們可以看到,成為男性獵物的阿初在電影中逐漸失去自我。但三名男性也并非絕對的加害者,他們也是被更高的權力、更大的環境裹挾着投入這場性别對立的二進制叙事之中的。

在電影後景的漆黑夜幕之下,無數坐落在工地與高樓的巨大機器閃爍着冰冷的光,像在夜間休憩時依然保持警惕,随時準備撲咬的猛獸。年輕人的狂奔與呐喊,似乎注定隻能趁城市“怪物”們稍作歇息時才能盡情宣洩。曾被鄉鎮少女夢想着的東京,在此成為禁锢都市少年、少女們的牢籠。

東京之外的人想去東京,置身東京的人又難免迷惘掙紮。然而,很少有人能毫不留戀地離開東京。因為不論是從經濟、政治、文化,還是其他各方面來看,東京都是日本絕對的中心。對從事電影行業的人而言更是如此。

根據“日本映畫制作者聯盟”的統計資料,截止至2020年12月末,東京都的銀幕數量高達410,幾乎是第二名神奈川縣(221)的兩倍。除東寶旗下的主流連鎖影院之外,東京還有許多各具特色的獨立電影院——UPLINK、EUROSPACE、IMAGE FORUM、新文藝坐、新宿K’s cinema,等等。這些影院的選片人們獨立于商業院線,用充滿個性的視角與品味選擇上映的影片。也是以,大量多樣化的影展與特集在東京遍地開花,滋養着年輕的影迷們。

不僅如此,日本最富知名度的兩大電影節,“東京國際電影節”與“東京FILMeX國際電影節”也都是以東京為據點的。方才提到的山戶結希,也是在東京的上智大學加入了學校的電影研究會,并且在第24屆“東京學生電影節”獲獎後,才正式入了電影這一行。

毫不誇張地說,不論是在電影之内(作為舞台或主題)還是之外(作為日本電影産業的中心),東京這座城市都與電影有着難舍難分的交纏。

雖然現在的東京總給人繁華、現代、前衛、高科技的印象,但是電影中的東京形象并非一成不變。新潟縣出身、因熱愛電影與電影評論而隻身“上京”闖蕩的佐藤忠男,在《電影中的東京》一書中細緻分析了東京變幻莫測的各色表情。

《美好的星期天》電影海報

在山中貞雄導演的《河内山宗俊》(1936)與《人情紙風船》(1937)中,當時仍被稱為“江戶”的東京,是俠客義士一展意氣的“江湖”;在市川昆導演的《日本橋》(1956)中,明治時期的東京成為愛情故事的名勝;在溝口健二的《白絹之瀑》中,東京又是成功主義者的理想鄉;在《東京五人男》(齋藤寅次郎,1946)與《美好的星期天》(黑澤明,1947)等作品中,在戰火中化為廢墟的戰後東京又成為人們重新出發的新天地;正式成立于1961年的ATG(全稱是Art Theatre Guild,藝術劇院協會)則以東京新宿為據點在電影界掀起一場革命狂潮,《新宿小偷日記》(大島渚,1969)與《新宿的瘋狂》(若松孝二,1970)等ATG作品展現了東京前衛、實驗、革新的一面……

日劇《東京女子圖鑒》海報

正如在ATG作品中,新宿取代銀座成為當仁不讓的繁華區一樣,東京的中心其實一直在變。在不同的時代,不同的人群選擇聚集在不同的地方。經過幾輪大大小小的流行趨勢的洗禮,東京23區逐漸發展出自己的特色與風格。例如,日劇《東京女子圖鑒》(棚田由紀,2016)以女主角绫在東京生活的二十年為主線,一一展示了各區域的氛圍與特征。雖然這類藝術表現難免有誇張之嫌,不能全盤聽信,但也确實提煉出了大部分人對東京各區的印象與看法。便利的公共交通讓市民們的活動範圍更廣闊與自由,大家可以自在地選擇自己覺得舒适的地方聚集。可以說,現在的東京已經沒有了絕對的“中心”。

被“去中心化”後的東京,在外國創作者們的凝視下也呈現出多樣化的面貌。

《迷失東京》電影海報

索菲亞·科波拉的《迷失東京》(2003),将鏡頭對準在格格不入的東京感到無所适從的西方人。過氣的電影明星鮑勃·哈裡斯(比爾·默裡飾)與在婚姻中感到迷惘的少婦夏洛特(斯嘉麗·約翰遜飾)在東京舔舐着相似的孤寂,他們在異國他鄉成為了彼此的溫暖與慰藉。萊奧·卡拉克斯則激進許多,他在《梅德》中(短片集《東京!》[2008]的第二部)讓德尼·拉旺化身為狂人梅德,在東京的市中心像哥斯拉一般大肆破壞。梅德被捕後,關于他的判決成了大家争論的議題。被奉為偶像的梅德與他所現身的東京,逐漸成為抽象的符号,難解的隐喻。加斯帕·諾在《遁入虛無》(2009)中用了大量移動鏡頭俯瞰情色交易與毒品買賣橫行的歌舞伎町(位于東京新宿的灰色地帶,是日本最有名的紅燈區之一)。這些在故鄉失去立足之地的西方人,試圖在東京這片新天地開啟新生活。然而,等待他們的,卻是一次又一次的墜落。

《如沐愛河》電影海報

伊朗導演阿巴斯·基亞羅斯塔米的《如沐愛河》(2012)則将焦點移向在東京的日本人。女主角明子離開老家,到東京的大學求學。她交往了一個有暴力傾向的男友,并不得不為錢出賣自己的肉體。此時,她的客人——一位溫文爾雅的老教授——像她的親爺爺一般無微不至地照顧她。為了躲避男友的暴力,她跟随老教授躲到他偏僻的家中,卻依然無法擺脫如影随形的陰影……

在這部電影中,不僅外國人,連日本人也在東京這座光怪陸離的城市中迷失。夜晚,雖然明子的外婆特意從老家趕來看她,但明子卻因為不得不去工作(去老教授家提供服務)而隻能路過外婆所在的車站,無法下車去見自己的至親。明子請求司機,繞車站開一圈吧,再繞車站開一圈吧。在明子的眼前,東京市中心的繁華隻是匆匆流過,孤零零地站在寒風中的外婆也隻能匆匆流過。甚至是明子自己,也隻能被裹挾在這奔流不息的洪流之中,匆匆流過。

《夜空總有最大密度的藍色》電影海報

如果說東京有顔色的話,會是什麼顔色呢?石井裕也的《夜空總有最大密度的藍色》(2017),提供了一個非常有說服力的答案。石橋靜河與池松壯亮飾演一對破碎的年輕人,試圖在短暫的溫存中靠近完整。整部電影蕩漾着一種不真實的舞台感,描繪的卻是都市生活近在咫尺的迷茫。影片那不知節制與收斂的後半段,像極了我自己對東京的念想——渴望逃離,又不禁眷戀。

“這裡是東京,但是加油呀,加油呀!”

責任編輯:方曉燕