邵璞善吟詩作畫,而且這畫還是那個比較小衆的焦墨畫,我倆既是大學同窗又有過近十年的共事經曆,在邵璞過往幾十年的詩畫生涯中,本人從來都隻是一個默默的欣賞者與旁觀者。現在邵璞又有新的畫作展出與新的畫冊面世,在我的印象中,邵璞在他那常見的憨笑背後暗藏着的是一種頑強的執著。大學同窗時期,雖知道他的字寫得不錯也能畫上幾筆,但更多時候常見的則是他伏案在一個又一個的筆記本上劃拉着什麼的模樣,結果某天,就有了“周末,我們去了女同學宿舍/我們沒有理所當然的借口/就是想去坐坐”這樣的詩句在大學校園中傳開來,就有了《周末,我們去了女同學宿舍》這樣的校園詩篇流傳至今40餘年而不衰的盛況。在接下來的許許多多個周末,邵璞除了“還要去”女同學宿舍外,先後又有了“滾動已如火焰/熄滅的是時間”般的哲思、“雪突然從眼睛奪框而出/必須讓心臓停止跳動,期待救護車的笛聲/等待,等待脈搏的不停”般的呼号;“遠遠而來的那麼匆匆的腳步/發自肺腑的那麼熱烈的傾訴/那麼深那麼深的痛苦/那麼真那麼真的祝福”般的熾熱……而且,伴随着歲月的流逝,邵璞的詩作也開始由單純變得多樣,純粹雖依在,但多了些滄桑、多了些深邃、多了些味道、多了些意境。大學畢業後,他趕上了在文藝的黃金年代浸泡于中國作家協會機關報《文藝報》十年的好時光;再往後,他又去了日本金澤大學研究所學生院深造;歸國後,他就開始出手一幅又一幅的焦墨畫。

邵璞能畫我不奇怪,學生時代他就有過作畫的經曆,畫種雖不同,但類似透視、布局一類的美術通識我想應該還是相近的;除此之外,邵璞還有比一般畫家所沒有的得天獨厚之優勢,那就是愛做詩,而且做得還很不錯。在文學藝術領域,“通感”一說已成古今中外美學之共識,錢鐘書先生所言“在日常經驗裡,視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺往往可以彼此打通或交流,眼、耳、舌、鼻、身各個官能的領域,可以不分界線……”說的就是這個道理。而清代文論家劉熙載在他《藝概》中的《書概》和《經義概》裡都談到了詩與畫的關系,即“舉此以概乎彼,舉少以概乎多”,說的也都是文學與藝術間舉一反三、觸類旁通的道理。

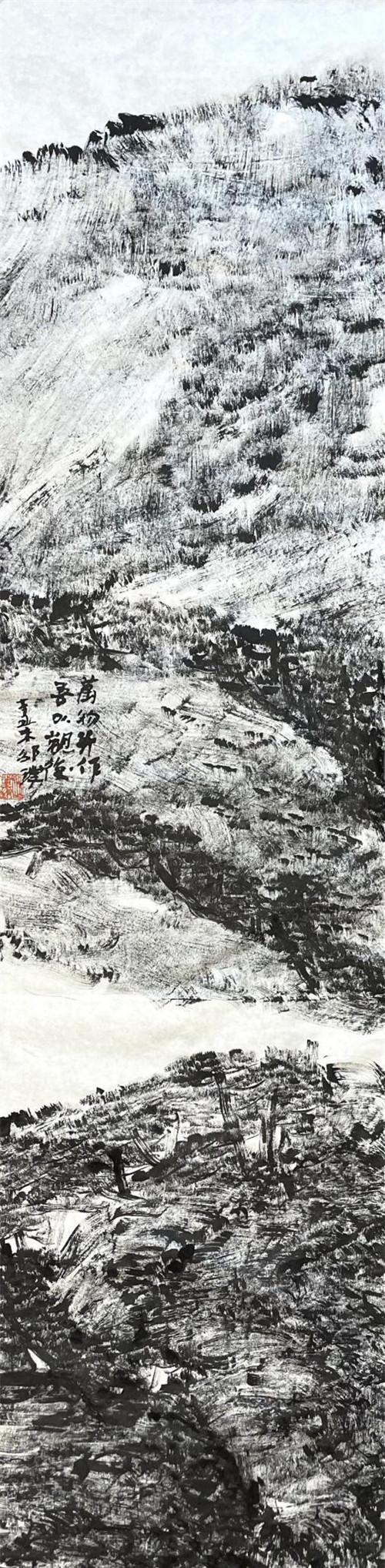

能畫不等于畫得好。至于邵璞畫,我知道他選擇的是那種曆史雖古老但難度卻更大的焦墨畫。至于焦墨畫的難度何以為大?本人先是顧名思義地瞎想:焦墨畫者,大約即為采用比較純粹的幹筆濃墨而非借助于水的滲化作用的一種畫法,以焦墨和水墨兩相比較,前者對筆法的掌控和運用似乎要更難掌握一點;後來,我又看到郞紹君先生在描述張仃先生的焦墨畫時說過“焦墨就等于一個人把自己逼到絕路上再找一條活路”這樣的話,這簡直就是“置之死地而後生”了。

我也注意到,凡焦墨畫者多以作山水為重,筆力遒勁,構圖豪放,邵璞亦不例外。但我卻從他的畫面中感受到了别一種十分強烈的韻味與意境:時而在空靈中見出純靜、時而在拙樸中透出渾重……而且這一切又不是純粹的技法與手藝所能表現出來,它更是邵璞心靈感受與内在沖動的一種藝術外化,這需要一種厚實的文化底蘊作支撐。我這個藝術的外行當然無從判斷他的藝術表現力達到了一種什麼樣的程度,但同為在文學海洋中浸潤多年之輩,邵璞在從事藝術創作時的那種内在沖動與激蕩我以為還是能夠感受與捕捉得到的,或許這就是所謂優秀藝術創作的根脈與魂魄之所在、力量與恒久之所撐。我這樣說絲毫不涉及也絕沒有貶低其他藝術家創作的意思,而隻是想表達自己在觀賞邵璞焦墨畫時的一種内在沖動與感受,而且我也固執地認為這恰是藝術創作的魂脈之所在。

(文/潘凱雄)

藝術家履歷:

邵璞, 詩人、書畫家,中國美術家協會會員、中國作家協會會員、遼甯大學客座教授。