中國的軍隊體制有考證的,最早的記載要從商周開始算起。那個時候,國家并不是一個統一的國家,而是一個大的部落聯盟,實力比較強的部落建立權威,周圍的部落臣服于強大的部落。強大的部落平時保有小規模的常備軍,戰時再臨時招募軍隊作戰。這種軍隊形式被稱為“征兵制”,這是一種強制的征兵制度,雖然能在戰時動員大規模的軍隊,但是軍隊的戰鬥力是一個問題。

于是,在西魏時期,一種兼顧兵員數量和兵員品質的全新征兵制度出現了,那便是府兵制。這種制度講求兵農結合,在保證了軍隊數量的同時,也保證了軍隊的品質,類似于現代的預備役制度,這種制度在唐朝時期達到頂峰,成為邊防軍和十二衛(高宗時期擴編為十六衛)的主要兵員來源。

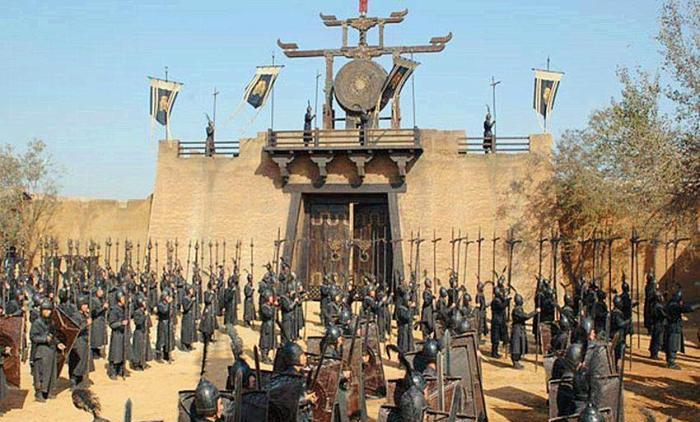

而當時唐朝最大的敵人突厥呢?他們的軍隊又是什麼性質呢?其實這一點在經典電視劇《神探狄仁傑》中已經有表現了,突厥的軍隊采取了一種非常奇怪的形制,分為三個等級,即虎師、豹師、鷹師等三級作戰部隊,總兵力達到了大概六十萬(可能有出入)

所謂虎師,則是突厥可汗的常備兵員,是從各個支援突厥可汗的部落裡挑選出來的勇士組成,一共有三個虎師,人員配備,武器配備,戰争物資配備都是一流的,每一個虎師有兩萬人,駐紮在可汗牙帳附近,保護可汗,在内亂時期也是可汗的主要平叛力量。

而豹師的組成則比較複雜。當時突厥并不是一個統一的王朝,算起來也是一個部落聯盟,而且住得很分散。為了便于軍隊的征召,突厥可汗将各個部落分為幾個行政區,類似于現在的軍區,每一個軍區有自己的部隊番号。在戰時的時候,軍區内的所有部落都要将青壯年送到隊伍中,組成一支半正常的軍隊,這便是豹師。

為了保有部隊,突厥采取了一種古老的固定兵役制度,即軍策。一些家庭被列入軍策之中,等到戰時,這個家庭就要出至少一個人去參加軍隊,跟随作戰。這種制度在《木蘭辭》中是有表現的,它很大程度上保有了突厥機動部隊的數量。

但是豹師畢竟是臨時拼湊的,和常備的虎師戰鬥力沒法比較。但是豹師卻是突厥軍隊的主力,曆次和唐朝的戰争豹師都是中堅力量。雖然名義上豹師是由可汗組建并調動的,但是某些部落在某一支豹師中的成員占大多數,那麼就可以實際上控制這支部隊,這也成為突厥内亂的禍源之一。

最後就是鷹師了,這是我們在聽到突厥之後第一想到的名詞。鷹師是突厥各個部落組建的部隊,實際上隸屬于部落,突厥可汗沒有争取到這個部落首領的同意,是沒辦法調動鷹師的。

這些鷹師的番号也比較混合,軍旗是各個部落的圖騰,而且武器裝備也參差不齊,有的好有的壞,數量也不是很固定,有的隻有數千人,有的可以過萬,雖然他們号稱有32支鷹師,比虎師和豹師加起來還多,但是戰鬥力實在渣,和唐軍作戰幾乎從來沒赢過。

不管是之前的征兵制,還是之後的府兵制,募兵制,還是突厥的部落兵役制,都是我國軍事史上的一部分,都有一定的研究價值,都在曆史上留下了濃墨重彩的一筆。各位讀者朋友,你們覺得呢?