在秦國攻滅六國的過程中,有五個國家都是被秦軍攻滅的,還有一個國家齊國,是最後一個被滅的,但也算是最為和平,因為齊國最後是不戰而降的。但在此之前,其他五國都曾經向齊國求助,可齊國卻始終冷眼旁觀,對他們從不施以援手,以至于到最後五國被滅,劃入秦國地盤的時候,齊國已經無力抵抗,隻能投降。但齊國之前為什麼不救其他五國呢?下面趣曆史小編就為大家帶來詳細的介紹,一起來看看吧!

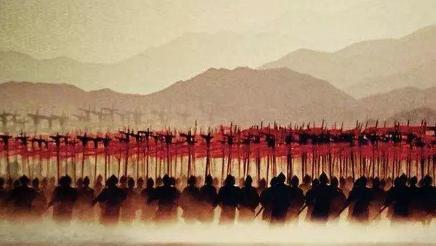

從公元前230年開始,秦王嬴政僅用了9年時間便接連消滅山東六國,建立起中國史上首個大一統帝國。在天下歸秦的過程中,曾出現過一幅幅很詭異的畫面,那便是作為最後被兼并的諸侯國,齊國非但拒絕援助鄰國抗秦,反而屢屢向秦國上表稱賀,這究竟是怎麼回事?一切,還要從齊國的衰落說起。

齊湣王田地在位時(前301-前284年),齊國的實力達到巅峰,不僅和秦昭襄王相約稱帝,而且有取代周天子做“天下共主”的意願。齊湣王的勃勃野心,引起其他諸侯國的警惕和恐懼,為此,燕國聯合趙、魏、韓、秦4國在前284年聯合伐齊,一舉攻克其都城臨淄及其他70餘座城池,幾乎将其滅國,僅有莒城、即墨未能攻取。

臨淄淪陷後,齊湣王狼狽逃往莒城,但不久便因得罪楚國援軍主将淖齒,遭遇懸梁抽筋的酷刑而死。齊湣王遇害後,大臣王孫賈起兵誅殺淖齒,随後擁立太子田法章為王,是為齊襄王。齊襄王在莒城居住4年後(前279年),即墨主帥田單利用“火牛陣”大破燕軍,随後收複全部淪陷的國土,并将齊襄王迎回臨淄。

齊國雖然實作中興,但實力嚴重衰退,迫切需要實行休養生息政策。為此,齊襄王及其妻君王後執政的近40年間(前283-前249年),齊國緻力于内政建設,再不肯、不敢對外用兵。尤其是君王後臨朝期間,齊國盡量化解與鄰國間的仇怨以增加互信,并積極推行“事秦以謹”的政策,由此給齊國帶來一個相對穩定的發展環境。

君王後去世後,兒子齊王田建親理政務,此時的國際形勢已發生天翻地覆的變化,總體說看來就是秦國已由七大強國之一發展成為唯一超級大國,跟山東六國之間的戰争,目的已不再限于搶奪土地、财富和人口,而是要徹底消滅列國、統一天下。尤其是秦朝滅掉作為“天下共主”的周朝後,其想做整個中國唯一統治者的意圖已是昭然若揭。

在這種情況下,沒有任何退路的山東六國要想繼續維持生存,隻能聯合起來共同抗秦。此時,田建但凡有點兒腦子,就應該果斷抛棄母親推行的新政策,跟其他五國結為攻守同盟。然而,在會見絡繹不絕前來尋求支援、結盟的五國使臣時,田建要麼裝傻充愣,要麼閉門不見,始終不願意跟五國站到同一戰線。

田建的做法雖然愚蠢,但也有他自認為正确的道理。畢竟,經過五國伐齊事件後,齊國跟鄰國之間的積怨、猜忌太深,不趁火打劫他們便已屬仁至義盡,讓田建支援他們抗秦,實在是強人所難。更何況,齊跟秦之間隔着韓、魏兩國,按照田建的預測,在他的有生之年都不會遭受秦國的進攻,根本犯不着去主動招惹對方。

除了田建各種愚蠢的想法外,秦國實行的“收買外交”,無疑也助長了齊國的不作為心态。為永久分化山東六國,使齊國保持中立,秦王嬴政大肆賄賂齊相後勝及使者,讓他們不斷地鼓吹“秦齊友好”的論調,并盛情邀請田建通路秦國,與他簽訂“互不侵犯”條約,信誓旦旦地宣稱要讓兩國的友好關系世代永存。

在國内外一緻鼓吹“秦齊友好”的濃厚氛圍下,田建逐漸喪失最後一絲理性。為展現齊國信守盟約,田建非但對五國提出的聯合抗秦計劃不屑一顧,并且秦國每兼并一國,他都會派使者前往鹹陽慶賀,絲毫體會不到“唇亡齒寒”的道理。更加糟糕的是,在韓、魏、趙相繼滅亡後,田建竟然撤出防守西部邊境的兵馬,以此來向秦國示好。

然而,等到山東五國依次被滅,秦國大軍囤積到邊境時,連傻子都知道,齊國将會是最後一個被消滅的目标。是以,面對着洶洶而至的秦軍,後知後覺的田建趕緊命後勝發兵守衛西部邊界,并斷絕和秦國往來,但為時已晚。很快,由秦将王贲率領的虎狼之師,幾乎不費一刀一槍便攻陷臨淄、俘虜田建,時在前221年。

田建投降後,全家被安置于共地,居處在原生态的松柏林間,無人供給衣服食物,最終饑寒交迫,全部餓死此地。田建死後,齊國百姓怨恨他當年聽信奸佞的蠱惑,不肯聯合其他諸侯國抗秦,以至于落得國破家亡的下場,因而編出歌謠來譏諷他。至于賣國求榮的侯生,最終也沒落得好下場,被嬴政下令處死。