1642年,明朝在遼東戰場上屢屢敗給滿清,不僅軍費花銷甚大,而且明軍的主力也基本上是死的死,降的降,除了吳三桂的一支勁旅外,幾乎就沒有成型的軍事防禦力量了,明朝在這種不利的狀況下,滿清方面突然派遣使臣前來議和。

根據《清太宗實錄》上來看,滿清所提出的條件也不算苛刻,無非就是正常的賠點銀子,承認滿清從明朝奪得的疆土,雙方互相貿易這些,仔細看似乎與幾百年前宋遼之間的和議條款很像。

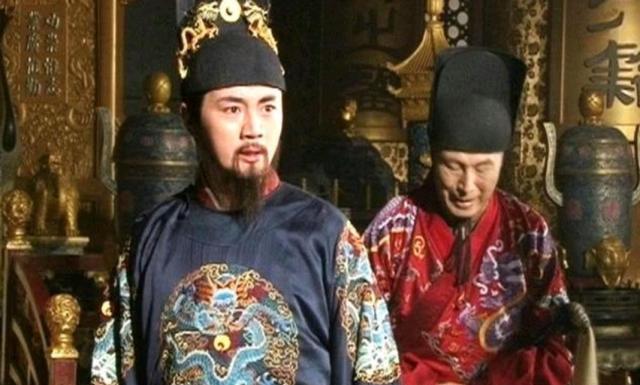

滿清議和的消息傳到了明朝國内,首先最開心的就是崇祯皇帝,因為他知道明清停戰的重大意義。

第一,這樣就可以節省一大筆軍費财政開支,減輕國内老百姓的經濟負擔,也能緩解自己的籌款壓力。第二,這樣就可以集中力量先平定李自成、張獻忠等人的農民叛亂,畢竟“攘外必先安内”嘛,農民軍才是最要命的威脅。第三,經過實踐證明,目前明軍确實也打不過八旗軍,而且遼東兵力不足,正好可以借此時招兵練兵。

反正無論咋說,兩國停戰對明朝的利遠大于弊,崇祯認為這是個好機會,大不了學一學宋朝低下頭忍辱負重幾年。崇祯皇帝願意不惜放下顔面當一回宋徽宗,可是明朝的大臣可沒人願意做背鍋的蔡京、童貫,都不願意背負賣國的千古罵名,要麼他們沉默不語,要麼他們都反對議和,還理直氣壯的說大明甯願亡國也不屈服于鞑子,這下可把崇祯皇帝氣壞了,最終議和計劃宣告流産。

其實,皇太極之是以想在這個節骨眼上跟明朝提議和,并不是真的想營造兩國和平,也是有自己的小算盤的。

從後金内部來看,他們深知明朝國内的狀況,農民軍勢如破竹的攻城掠地,席卷了大半個中國,明軍戰況不利接連敗北,這并不是野心勃勃的皇太極所期望的結果,他更希望崇祯和李自成、張獻忠兩敗俱傷,然後滿清就可以乘勢入關坐收漁利,是以所謂的議和并沒有實質性意義,隻不過是想讓明朝集中力量和農民軍内耗,為滿清創造入關的有利條件罷了。

但很可惜,崇祯皇帝因為文人集團的掣肘而放棄了和滿清的議和,最終李自成滅掉了明朝,接連清軍入關又滅掉了李自成,是以無論崇祯議和成功與否都很難避免明朝的滅亡,隻是有可能延緩滅亡的時間而已。