作為曆史未曾間斷過的國家,中華文明附生于中國曆史長河中源遠流長。五千年前的馬家窯文化作為中國藝術的曙光,已将毛筆用作繪畫工具。彩陶上那一抹墨色勾勒出的線條,奠定了中國繪畫發展的曆史基礎,也成為其藝術表現形式的根源。

中國古人将不同動物的軟毛固定于筆杆端,制成毛筆,成為書寫與繪畫的工具。相較于硬筆,毛筆對于手腕的力量尤為敏感,輕重間,可蘭葉細描,亦可山水濃墨,這令中國繪畫從表現形式上差別于西方繪畫,并有着自成體系的美學價值。南朝謝赫提出“六法論”,以全新的理論高度對中國繪畫制定出審美标準。其中第一法“氣韻生動”,超越了畫家運筆的娴熟、臨摹的細緻與筆法的細膩,而将繪畫的氣勢與意境作為最重要的美學原則,萬古不移。

随着漢代絲綢之路的鑿空,中國與西域有了正式的聯結。南北朝時,北齊畫家曹仲達有着中亞粟特人的血統與背景,他運用細密的線條貼身來表現驅體,這種受到犍陀羅藝術與笈多藝術雙重影響的繪畫風格以中國畫的筆墨來呈現,碰撞出絢爛的火花,後人以“曹衣出水”來形容其作品人物具靈動感,如剛從水中走出一般。唐代的大一統使絲綢之路的交流達到一個新高峰,來自西域的佛教随着僧侶們的再度介入,壁畫藝術大行其道,為中國繪畫容納進了更多的風格,人物畫方興未艾。吳道子成為當時寺觀壁畫創作大家,其作品的人物線條悠揚灑脫,有着“吳帶當風”的美譽。這種源自佛教經變圖的表現形式也漸融于中國本土文化,并成為後世的文化基礎。

自北宋開始,山水畫主題日臻成熟,聲望超越人物畫。伴随着中國士大夫階層的興起,一種在山水中寄情,用以展現個人道德情操與修養的文人畫應運而生。這種差別于院體畫派工謹的繪畫作品,以自由、無束為特點,不求形似、隻重意境,呈現出遊心物外的不拘一格之風。随着南宋政治重心的南移,有别于北方的崇山峻嶺,南方山水以煙雨迷蒙的新風格呈現于文人畫作當中。直到元代,文人畫才獲得真正的推崇與聲望。這當然與元代宮廷的遊牧民族背景有關,朝廷與士大夫層階文化的差異與對立,也使得畫家們摒棄了精麗巧密的院體畫風格,将繪畫目标從“寫實”轉向“寫意”。山水僅成為了墨戲的載體,以詩書入畫,影射出更廣闊的心中丘壑。從趙孟頫到“元季四大家”的黃公望、吳鎮、倪瓒、王蒙,這種讓筆墨趣味獨立于繪畫形象之外、融詩文意境與哲理為一體的文人畫作,将中國繪畫推向了新高峰。

明代的“吳派”四大家将題字與圖畫結合得更加完美,明晚期董其昌指出“宗派論”,将山水畫派分為南北宗,從美學傾向上将文人畫派的南宗樹立成理想的典範,并尊唐代王維為祖。其後不久,曆史轉折下,朱耷與石濤将晦澀難解的畫與詩曲折地表現自己的内心世界,将情感與技巧高度結合,成為水墨寫意的劃時代人物。

事實上,今日之中國繪畫早已掙脫了毛筆的傳統,以更多的表現形式為世人所知,但不可否認的是以水墨為代表的文人畫依然是世界藝術領域内最具辨識度的中國符号。當中國繪畫熱情地擁抱着新形式與新方法時,新時代的人更應重溫古代畫作中的技藝與情懷。透過筆墨韻律,可以領悟到畫家精神世界裡的跌宕起伏;通過朱印題跋,可以感受到文人疊代傳承間的惺惺相惜。這些足以跨越時空的距離,讓中華文化在墨戲中薪火相傳、生生不息。

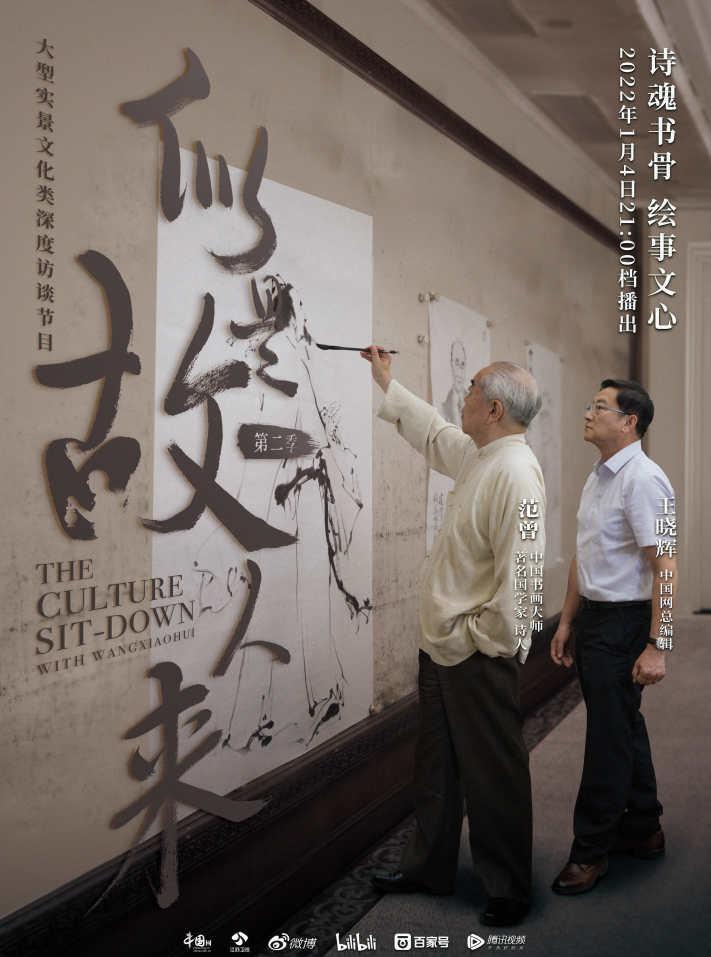

1月4日晚21:00黃金檔,《似是故人來》第二季第七期,與當代藝術巨匠範曾先生一起,“回歸古典、回歸自然”,在詩文畫作裡感受中國文人風骨。