距河南浚縣東15裡,有一座古城,地處太行山和華北平原的過渡地帶,東臨黃河,西依衛河,是出入中原,溝通南北的咽喉要地,自古以來是兵家必争之地。東漢末年,北方兩大勢力袁紹和曹操,與這座古城有千絲萬縷的聯系。

西漢初年,漢高祖劉邦置縣黎陽。五代十國時,黃河水患頻發,後趙不惜動用民力,在黎陽東山崖壁上,鑿八丈石佛,祈福護民,名為“鎮河大将軍”。時至金朝,黃河東移50公裡,百姓奔走相告,皆呼:“大将軍顯靈。”

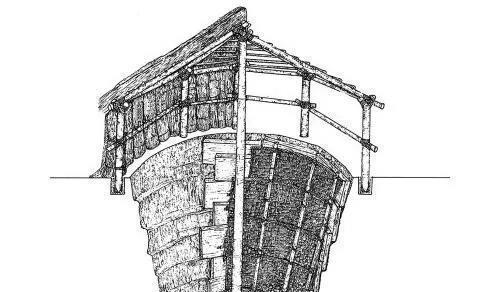

隋文帝楊堅利用黎陽水運便利,設立黎陽倉,近至河北,遠到江淮,堆積如山的米粟均在此囤積轉運。據考證黎陽倉面積近8萬平方米,共有大小倉窖84個,總儲量達3360萬斤,可供8萬人吃一年。黎陽倉是隋朝八大糧倉之一,古時就有“黎陽收,固九州”的說法。

上圖_黎陽倉示意圖

上圖_隋唐大運河(黎陽倉、回洛倉、洛口倉、廣通倉)

漢末,政治腐敗,社會黑暗,民不聊生。百姓揭竿而起,組織了黃巾起義。以鎮壓義軍為由,各地官僚借機私募部曲,巧取豪奪,擴充實力。形成了冀州的袁紹、兖州的曹操、徐州的呂布、揚州的袁術、荊州的劉表、江東的孫策、幽州的公孫瓒、南陽的張繡等多股勢力。

建安元年(196年),曹操迎獻帝,遷都許昌,占據了道義的制高點。曹操勢力盤踞中原,先後擊敗了呂布和袁術,迫降了張繡,勢力範圍進一步擴大。建安四年(199年),袁紹一舉擊敗了公孫瓒,占據了冀、幽、青、并四州,成為北方實力最強的軍閥,由此,北方形勢趨于明朗,袁曹對峙成為當時的主旋律。

建安四年(199年)六月,袁紹搶先發難,統率十萬精兵,馬匹萬餘,欲襲許昌,掃平北方。曹操手中隻有兩萬兵馬,以少敵多,曹軍上下惶恐不安,人心浮動。曹操率軍搶先進占黎陽,在黃河北岸建立了一個前沿基地。大将于楚率二千兵馬屯兵延津(今河南延津北),東郡太守劉延據守白馬(今河南滑縣東,黃河南岸)。二人的目的是阻滞袁軍渡河,威脅許昌,曹軍主力駐守官渡。

上圖_官渡之戰示意圖中,黎陽、白馬、延津、官渡的地理位置

從地圖上看,黎陽在北,往南是白馬,白馬以西是延津,延津以南是官渡,四地依托黃河,形成了不規則四邊形。作為黃河北岸唯一據點,在曹操的作戰計劃中,黎陽是前哨基地。延津和白馬是防禦縱深,官渡是曹操最後一道防線。曹操的戰略意圖很明确,發揮地利優勢,消耗袁紹的兵勢。

同年十二月,劉備在下邛公然叛曹,手下聚集了數萬士卒,并和袁紹取得了聯系。為避免兩線作戰,曹操南渡黃河,率軍征讨劉備。建安五年(200年)二月,袁軍占據黎陽,将其變成了自己的前敵指揮部,并且派遣大将顔良渡過黃河,直擊白馬。随着黎陽的易手,官渡之戰正式拉開了帷幕。

上圖_劉備(161年-223年)

劉備的反叛,打亂了曹操的部署,失去了作為戰略支撐的黎陽,陷入被動局面。為了争取主動,曹操平定劉備,迅速撤回官渡。在洞悉袁軍的動向,聽取荀攸聲東擊西的建議,親自引兵至延津,佯裝渡河北上,意欲襲擾河北。袁紹聞诏,果然中計,分兵西進。

建安五年(200年)四月,曹操見袁紹分兵,派張遼和關羽率輕騎,快速機動,直趨白馬。兩軍剛一接觸,關羽陣折顔良,袁軍群龍無首,潰敗而逃,白馬之圍遂解,曹軍初戰獲勝,奪回了戰略主動,不過袁強曹弱的局面并未改變。

上圖_白馬之戰又稱“白馬解圍”,發生在東漢獻帝建安五年(公元200年)

白馬初勝,曹操遷移當地的百姓,向西沿着黃河撤退。袁紹又派大将文醜渡過黃河,從延津南出發,追擊曹軍。此時曹操手下隻有五六百騎,袁軍僅輕騎就有五六千人,外加數量衆多的步兵。曹操将辎重遺棄在道路兩旁,以此引誘袁軍。追擊的袁軍果然中計,軍士紛紛下馬搶奪财物,曹操見狀,立即組織反擊,袁軍再次敗北,文醜也殺于陣中。袁軍接連敗陣,士氣低落。

七月,袁紹進占陽武(今河南中牟北),袁曹兩軍進入相持階段,黎陽成為袁紹的戰略後方。三個月後,曹操奇襲烏巢,初冬的一把火,燒盡了袁紹的軍糧辎重,也焚毀了袁軍的鬥志。張郃、高覽率部分袁軍降曹,還有七萬餘袁軍戰死或坑殺,袁紹和袁譚隻帶了八百輕騎跑回黎陽。

上圖_袁紹(?-202年),字本初

陳壽評價袁紹“外寬内忌,好謀無決”,不過袁紹南下攻曹,選擇蔣義渠留守黎陽,卻是明智之舉。據《後漢書》記載,官渡兵敗後,袁紹退至黎陽。蔣義渠并沒有痛打落水狗,而是将袁紹迎入大帳,展現了其死忠本色。袁紹對此十分感動,拉着他的手說:“孤以首領相付矣!”袁紹這才找到安全感。蔣義渠奉命集合敗兵,袁軍聲威複振。這一段史實在《三國演義》也有生動的描寫,基本與史實相符。

袁紹雖然兵敗官渡,河北四州尚且完好。長子袁潭為青州刺史,次子袁熙為幽州刺史,三子袁尚為冀州牧,外甥高幹為并州刺史。袁譚雖為長子,袁紹卻偏愛袁譚。為扶立袁尚,袁紹将袁譚過繼給死去的哥哥。袁紹此舉并示消弭兩人的不和,反而促使雙方拉幫結派,明争暗鬥。建安七年(公元202年),袁紹憂憤而死。死前,并沒有指定繼承人,袁尚在邺城(今河北臨漳西南)繼承父位,袁譚懷恨在心,自封車騎将軍,進駐黎陽。

上圖_曹操(155年-220年)

九月,曹操北渡黃河,圍攻袁譚駐守的黎陽。袁譚兵少,獨木骓支,向袁尚求救。袁尚明白唇亡齒寒的道理,又怕袁譚奪下兵權,趁機坐大,于是,留審配守邺城,親自率軍馳援黎陽。曹操猛攻黎陽,二袁連戰連敗。面對連老爹都打不過的對手,兩位後生沮喪不已。

建安七年(公元202年)二月,袁曹兩軍在黎陽城下決戰,袁軍依舊不敵,袁譚、袁尚敗走邺城。曹軍勢如破竹,追擊碾壓,直到邺城下方才止住了腳步。邺城是袁氏集團的大學營,經過多年經營,城高牆厚,曹軍一時無法攻克。此時,郭嘉向曹操獻計:“急之則相持,緩之而後争心生。”曹操深信不疑,于是割去邺城周圍的麥子,撤圍而去,靜等二袁兄弟阋牆。曹操戰略後撤,派部将賈信駐守黎陽,控制黃河渡口,為下一步打擊袁氏集團創造了良好的條件。

上圖_曹操肅清袁氏在北方殘餘勢力及北征烏桓

建安十二年(207年),遼東的公孫康斬殺了前來投奔的袁尚和袁熙,袁氏集團徹底退出曆史舞台。曹操的戰略重心轉向荊州的劉表和江東的孫權。黎陽失去了原有的戰略價值,重新走進塵封的曆史,蟄伏待機,等候下一個英雄輩出的時代。

漢延康元年(公元220年),曹丕途經黎陽,寫下《黎陽作三首》詩,詩中描寫了道路泥濘,跋涉艱難,行軍困苦的場景。其中第二首詩,王夫之贊日:“一以音響寫之,此公子者,豈不允為詩聖。”可見評價之高。

黎陽,作為官渡之戰的起點和終點,見證了袁氏集團的衰亡,以及曹操的強勢崛起。正如曹丕在《黎陽作》中歌頌的那樣,“追思太王德,胥宇識足臧。經曆萬歲林,行行到黎陽。”曹操擊敗袁紹後,成為漢末最有實力的枭雄,改變了當時的政治格局,奠定了魏國的基業。

文:計白當黑

參考資料:《後漢書》《三國演義》《三國志》

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有