有人說,好的書法有繪畫的燦爛,有音樂的和諧。因而,書法也有“無聲的音樂”,“凝固的音樂”之稱。

品讀張國英的書法,即有這樣一種感覺!

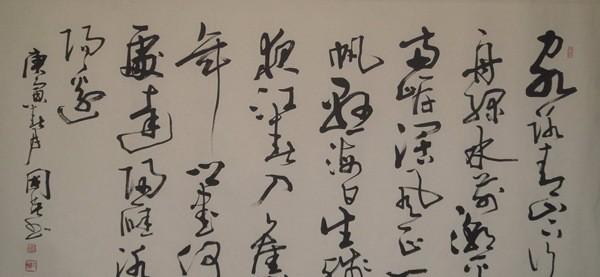

張國英多種書體皆長,而尤擅行草。他的書法,勢若遊龍,力扛九鼎,精美神妙。欣賞張國英的作品,就像是一次精神享受,在審美的同時還會感到分外愉悅和震撼,而那感受,會使你浮想聯翩,就像是欣賞一場非常好的音樂會,那動聽的歌曲總在耳旁回響一樣,張國英那富有視覺沖擊力與強烈的審美共感的筆畫仿佛就在你的眼前龍飛鳳舞,使你産生共鳴,使你感覺意猶未盡!

張國英作品

張國英生于書法世家,父親張立朝被原山東省書協主席張業法稱為“是山東省書法事業的開拓者和創始者。”在山東書畫界,早年有關、黑、弭、嶽、金、張之稱,其中的張就是張立朝。當年,張立朝在山東乃至全國都很有影響,其弟子遍布各地。受父親的影響,張國英七歲開始學書,始由唐楷《玄秘搭》、《麻姑仙壇記》入手,後上追秦漢魏晉諸碑貼,期間,對《聖教序》和《祭侄文稿》反複研磨,而尤喜張旭、懷素、黃庭堅的書法經典之作。

多年的藝術錘煉,形成了張國英書法秀氣、厚重、灑脫、内涵豐富的風格。其實,與張國英接觸,也會有這種體會。張國英就像他的書法一樣,是理性和感性的最佳結合。在張國英的身上,有着太多齊魯文化的印記,他聰穎而勤奮、豪爽又忠厚。與張國英交談,會感覺時間過得很快,滿腹的學識、濟南人那種好客的性格讓你深感相見恨晚。

張國英多才多藝,學厚而識豐。他熟讀古今中外名著,對唐詩宋詞、楹聯、戲劇、音樂都有很深的造詣。而對于音樂,張國英尤其喜愛,二胡,手風琴更是拿手樂器。多方面的藝術修養,對張國英的書法創作的提高,促進頗大,其中,尤以音樂對其書法成就的啟發為甚。

音樂家借重于音樂的旋律,書法家借重于線條的節奏。像音樂家一樣,書法家在創作中也會把自己的感情融入進去。面對将要組合的點畫,張國英會把自己的審美觀、生活閱曆、思想感受、知識的積累表現出來,那遊刃有餘的運筆,就像是一曲優美的樂曲,而那揮灑在字裡行間的墨迹就像是樂曲的旋律與節拍。

每當創作時,張國英都會沉浸在這“樂曲”中,也是以,他的書法充滿了感情。這一點,在他的行草作品中尤為明顯,特别是書寫詩詞時,其行筆,無不與詩詞的内容、節奏相聯系,筆畫的連接配接、輕重,字型的高矮、開合,行筆的快慢、提按,結構的揖讓、呼應都合理運用到字裡行間。在這裡,内容和形式達到了高度和諧統一,作品的氣韻神采勁顯。

其實,書法在張國英眼裡,已不僅是單純寫字了,其已經升華。就像張國英說的:“書法藝術是沖突的藝術,是沖突的結合體。字的大與小,疏與密,用筆的輕與重,疾與徐,潤與枯,無不是一對沖突體。如書法審美中的中和美與險絕美,也是一對沖突,沖突的多樣性成就了作品的耐讀性。”而張國英就是一個個沖突體的構造者,又是解決者。

張國英認為,書法就是一種感覺,面對一幅書法作品感到身心愉悅,這幅作品就一定是好作品,好的作品會讓人感覺回味無窮、讓人産生聯想。從字形結構看,也有規律,一個字就是一個人,把字拟人化,以中庸為中心,視覺均衡了,字就好看了。書法與音樂、美術、戲劇、曲藝、舞蹈等藝術形式是相通的,雖然表現形式不同,但是廣博的修養對書法創作的提高一定會有啟發。

羅根說,耳朵聽到的旋律是美妙的,但是,聽不到的旋律更美妙。

看到這句話,我就想到張國英的書法。那沉浸在字裡行間的旋律;那藏于時斷時續之筆畫中的節奏;那溶于黑白交織、濃淡有緻之筆墨中的感情,使你流連、使你忘我,使你心曠神怡。

張國英簡介:

張國英,1952年生于濟南。為中國書法家協會會員、中國楹聯學會常務理事、山東省楹聯藝術家協會常務副主席、山東省書法家協會理事、濟南市書法家協會副主席、濟南市楹聯藝術家協會主席。曾任濟南市文學藝術界聯合會副主席兼秘書長、濟南市政協社會文教法制委員會副主任等職。七歲起在其父張立朝先生指教下學習書法,始由唐楷入手,後上追秦漢魏晉諸碑帖,法古鑒今,取長彌短,逐漸形成自己的風格。1973年起參加國内外各種重大書法展覽及賽事,至1989年底共獲獎三十餘次。1993年應台灣書畫教育學會邀請,在台北、花蓮、彰化等地舉辦《張國英書法展》,并在幾所院校舉行書法藝術講座等文化交流活動,受到台灣各界人士的好評。遼甯美術出版社出版有《中國書法家張國英專集》,山東美術出版社出版有《張國英書法作品集》,中國詩詞楹聯出版社出版有《張國英草書泉城賦》。其作品作為政府禮品多次贈與國外友好城市及國際友人,傳略收入近百部辭書,部分題字及作品被名勝景點選入刻石碑林,并被國内外幾十家博物館、紀念館收藏。