根據《晉書·樂志》的記載,《春江花月夜》的詩題是由陳後主所創,是樂府《清商辭曲·吳聲歌曲》舊題,屬于宮體詩,這種詩與宮廷為中心,華麗精緻,常用來與學士和朝臣相和。張若虛的《春江花月夜》沿用了題目,内容和形式卻不拘于此。

七言詩在漢朝末期已經形成。早期的七言詩是句句押韻的。後來詩歌的整體性更強,詩行結構改變推動了音律押韻的變化。

七言古詩的體裁,注定了它在形式上的靈活,能夠承載詩人的思想。《春江花月夜》結構工整,詩的韻腳有幾次變化,聲律富于變化而不呆闆。其中“江月何年初照人。人生代代無窮已”“江潭落月複西斜。斜月沉沉滄海霧”運用頂針的手法,上下相連,更添意蘊。

以前宮體詩的内容多是描寫男女之情和宮廷生活,對于女子的描寫是重要的内容,辭藻華美绮麗,難免流于輕浮。

張若虛的《春江花月夜》中不止有對于閨情的描寫,還有他的對人生思考。詩歌前幾句的空靈幽渺中有點怅惘。到了對思念之情的描繪時,之前的清冷的疏離感有所減弱,讀的人容易産生共鳴,情的溫暖感染力強,顯得十分動人。

晚清王阊運認為《春江花月夜》是“宮體之巨瀾”。宮體詩總在描寫香閨豔情,雖然它屬于宮體詩的變體,但是脫去了浮豔绮麗,塑造出一種空靈澄明的境界。聞一多在《宮體詩的自贖》評價道:“從蜣螂轉丸式的宮體詩一躍而到莊嚴的宇宙意識”。

初唐是盛世的起點,經過動亂建立起的新的政權兼具北方和南方的精神氣質,富有朝氣。這時文風受到南朝的影響,瑰麗的骈體文仍有重要的地位。

唐太宗的詩文創作也有受到“雅正”的特點,為了迎合君主,大臣也會模仿這種風格,整體上沒有很大的突破。直到武則天登上政治舞台後,政治的格局和政策有所改變,新興貴族遭受打擊,原本失意的文人有機會施展才華,詩歌創作也有了不同方向的發展。

初唐的詩歌主要有兩種。一種是宮廷詩人創作的歌頌唐朝的功德、太平氣象的詩。一種是追求描寫田園生活或是寄寓意趣于山水風光之間的關于自然的詩歌。突出的文學家有“初唐四傑”,他們是仕途失意的下層文人,對于人生的思索更加深入,視野更加開闊。有真實的、深刻的情感體驗。這是他們創作詩文的格局突破的基礎之一。同時他們也反對绮靡纖巧的文風,提倡剛健文骨。這些都有利于文學創作的風格過渡和宮體詩的改造,有承上啟下的作用。詩歌創作更加有活力,詩歌内容也更偏向于對現實社會的思考,長篇的七言也有了新的發展。

唐朝的宗教信仰的環境相對自由,社會上的思潮多樣,“重玄”上承魏晉玄學是重要的哲學思潮。自“初唐四傑”以來,詩文中關于宇宙無窮,人生哲理的思考未曾斷絕。是以也有其他看法,比如胡小石在《中國文學史講稿》中,談到初唐詩歌的内容時,概括為三個方面:宮闱、邊塞、玄談。唐朝統治者重視詩歌的創作也推動了詩歌的體裁和内容的創新發展。

由初唐向盛唐過渡的時期,國家的實力逐漸增強,即使文人寄情于山水之間,也不會着眼于對現實的失望和憤懑,文學作品的對抗性減弱,這有利于詩歌開辟新的境界。

經過長時期的開發,江南已經具有一定的經濟基礎,是唐朝的一個文化中心。“著名曆史學家傅斯年有個指導性的論 斷,說三代與三代以前,中國的政治舞台,在河、濟、淮流域,地理形勢隻有東西之分,而文化 亦分為東西兩個系統,但自東漢以來的中國史,常分南北。

隋唐正是‘東西之分’的遺風及‘南北之分’的開啟,其中關中和山東分别是東西的代表,江南是所謂“南”的中心。”張若虛生活的時代是初唐和盛唐相交的時候,本人的資料并不詳盡,隻知道他是揚州人,曾擔任過兖州兵曹,隻有兩首詩流傳于世,可謂“才秀人微”。

他和賀知章、張旭和包融都是江浙一帶的文人,并稱為“吳中四士”,他們的作品多有浪漫主義的色彩。《春江花月夜》受吳歌的影響,有清麗婉轉的特點,顯示出了地域色彩和江南文化的美學。

《春江花月夜》具體的創作背景至今已經很難考證,關于描寫的内容也有争議。一種說法是詩歌描寫的是詩人揚州南郊曲江邊觀月所作;還有一種說法是瓜洲江畔的風景。

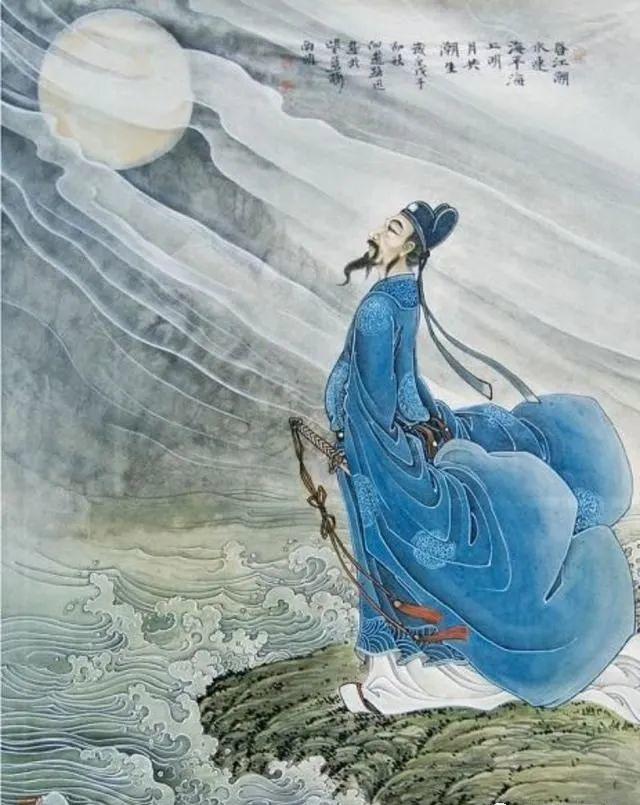

最開始,這首詩描繪的景象是開闊的,江面寬廣好似與大海相連。明月出現在了人間,月光照映的潮水仿佛有了安靜的生命。水光借着月光,蕩漾出潋滟的景象。

春天的江水在回暖的過程中好像蘊藏着生機,不變的是它的壯麗和沉默,它和月亮一樣見證一切興衰。江流和郊野的植物是親近的,月光是可以隐匿在白沙中的。

這時天地間變得純淨澄澈,污濁像是不複存在一樣,皎潔的明月在夜晚是最遙遠的又是最孤獨的光源。平緩的景色描寫中有一點淡泊的但是又有點惆怅的意味。

由此詩人展開了哲思。沒有人知道時間的開始,也沒有人知道宇宙的源頭。時序的往複是一種無盡的循環,就好比江水滾滾流去,永不止息。然後詩人的目光轉向了世間,遊子如浮雲遠去,别離的人往往訴不盡愁緒。

别離多、歡聚少,江上總有漂泊的船隻,高樓總有盼望的人。樓上的徘徊、冷清的妝鏡台、門簾和砧闆,生活的一切細節總是難掩相思意。人們總是懷有美好的希望,離愁寓寄在自然中時多了一份美,詩歌的結尾落在了世間的情,這使其中既有意境的高度,也有親切的抒情,這些都源自詩人對生活的情感體驗。

這一首詩有青春的氣息。春季的景象好像一種隐喻,它有含蓄的生命力。遼闊的江河使人想到青年的志向,思歸的傷感是遊子的共鳴,還有顯得細膩纏綿的愛情。

詩歌中展現出來的惆怅,像是在不同時代的很多青年迷茫時期都會有的思考,沒有那麼沉重,也沒有直面所有殘酷的現實,但是又那麼接近宇宙的大規律,直接上升到一個新的境界。張若虛是盛唐氣象的開拓者之一,所謂盛唐氣象的本質,就是“蓬勃的朝氣,青春的旋律”。

整首詩營造出來一種深沉的、悠遠的意境,卻并不消極。其中關于時間的思考跳出了個人局限的視角,雖然有些傷感,但局面是開闊的。魏晉南北朝時期社會動蕩、政治黑暗,老莊玄學在文人群體中盛行,詩文也受到了一定影響,詩作開始對人生和宇宙産生思考,不過較為積極的内容不算多,有很多人生短暫及時行樂的想法和理想難以實作的失落,這與個人的人生際遇相關。

初唐的一些詩作和魏晉時期的哲思是一脈相承的,張若虛的這首詩更為特别,因為他仿佛通過懸于人間之上的明月不動聲色地展示哲理。月亮既是世界之外的,又是悲歡離合的見證者和人們情感的寄托者。

時間的往複、人世的興衰都是和月亮一樣長久不變的存在。遊子和思婦的情感是明線,抒情方式委婉曲折,細膩的情感融入了極美的意象之中。從整篇來看,是将個人的悲喜放置于整個宇宙和時間的循環之中,人生無常而且短暫。在有月光和江流的人間塑造了一種永恒。

天地之間,人的存在是“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟”。明月是貫穿詩歌始終的意象,在朦胧的月色中,世界多了一份夢幻的色彩。

如夢似幻,這是在人生中難以避免的一種體驗。總有特定的情境使人暫時抽離于俗世瑣事中,沉靜地思考和體悟。人的渺小無力感、韶華易逝、對神秘的宇宙的敬畏都是自然而然産生的情感。孤獨和疑惑會永遠存在,真實的情感也會永遠存在。這些對于人們而言的永恒,流露出了詩人的哲學意識。

《春江花月夜》的内容是很豐富的,它展現了江南秀麗的風景畫卷,描繪了細膩而普遍的情思,也有對宇宙的思考,它的廣度是有限的,但是達到了前所未有的高度,像是詩歌史上一個深刻的、空靈的夢。