一、概況

永川位于長江上遊北岸、重慶西部,境内雲霧山、巴嶽山、黃瓜山、英山、箕山5條低山山脈呈東北-西南走向,成川字排列。永川因“城區三河彙碧、形如篆文‘永’字”而得名。

永川,夏商屬梁州,周屬巴國,秦屬巴郡。唐朝以前是江州縣屬地。唐大曆十一年(776年),分璧山縣地置縣,隸屬于昌州。北宋時,永川縣屬昌州;宋真宗鹹平四年(1001年),永川縣隸梓州路;宋徽宗重和元年(1118年)改梓州路為潼川府路,昌州永川縣隸屬之。南宋因之。元至元二十年(1283年),昌州廢,永川縣轄地并入合州;至元二十二年(1285年)改隸重慶路合州。

永川佛岩寺墓群屬重慶至昆明高速鐵路地下文物保護項目。2021年7至10月,重慶市文物考古研究院開展完成該項目永川段考古工作,考古發掘清理宋明墓葬39座。宋代石室墓見于永川佛岩寺墓群,葬法有順葬和倒葬,墓室含雙室和單室,雕刻見于墓室内側壁和後龛。明代墓葬均為石室墓,以河壩院子墓群為代表,單室至六室均有,以單室、雙室、三室為多,墓葬後龛以火焰形門框頂為主。随葬品為瓷器,有壺、罐、碗、盞、碟等。這批墓葬為宋代、明代墓葬考古研究增添了新的考古實物資料。

下文以佛岩寺墓群宋代墓葬作雜談。

二、地理環境

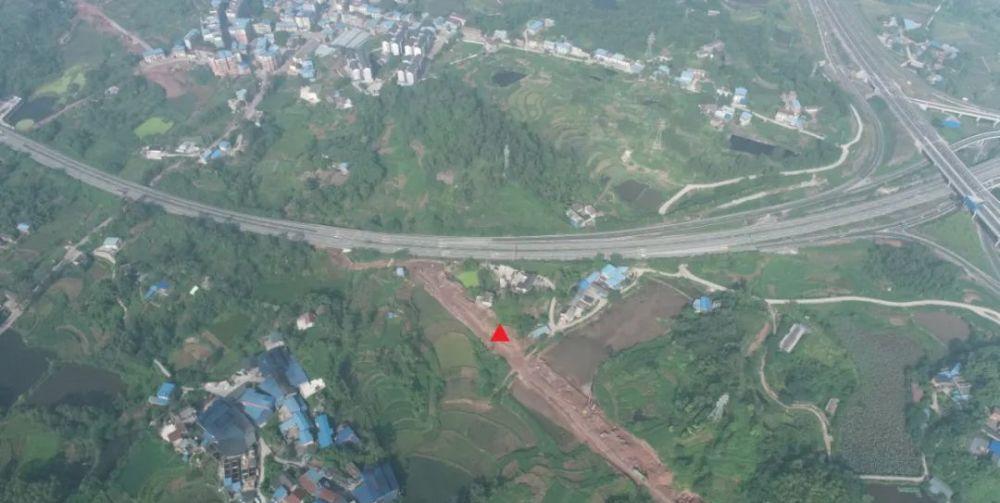

佛岩寺墓群位于永川區衛星湖街道大竹溪村,地處淺丘之三角形山嘴前端,南北兩側層層水田在其東面彙合為一,再外又有山丘夾護,東鄰大竹溪,西望黃瓜山。墓群充分展現了宋代風水思想中的陰宅選址觀念。

永川佛岩寺墓群局部地理環境

“風水”一詞,普遍認為來源于晉人郭璞《葬經》,曰:“氣乘風則散,界水則止。古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風水。”《葬經》亦言:“人受體于父母,本骸得氣,遺體受蔭。”風水是通過山形、水勢的選擇和搭配,形成具有體系的閉合理論。風水的最終目的在于神靈安、子孫盛,一方面是儒家文化孝悌思想的一種表達,另一方面則是“遺體受蔭說”的現實功利性。通過選取風水寶地來聚生氣,進而達成“遺體受蔭說”的目的,并始終貫穿于宋至明清的風水理論中。

宋代是風水學說的鼎盛期,風水中的形法宗和理氣宗最終在宋代形成,明清時期形法和理氣兩派理論繼續深化總結并互相滲透輻射。明代中期,徐善繼、徐善述兄弟在《地理人子須知 序言》中寫道:“談堪輿家書不下數十百種,類皆繁雜,互相抵牾,會諸說而折其衷,芟繁蕪而歸其要,合形勢方位于一家,以龍穴砂水為四例,輯成一書,簡易明切,頗有便于慎終者之探索。”清人趙翼在《陔餘叢考》中指出:“一曰屋宅之法,始于閩中,至宋王枚乃大行其說,生于星卦,陽山陽向,陰山陰向,純取五星八卦,以定生克之理。一曰江西之法,肇于贛中楊筠松、曾文迪、賴大有、謝子逸輩,其為說主于形勢,原起所起,即其所止,以定向位,專指龍穴沙水之相配。二家之說俱盛行,而贛說較優。”

佛岩寺墓群注重山形選取,兩側山丘夾護,左右水彙合為一直至大竹溪,應是風水形勢派的堪輿選址展現。按照風水形勢派理論,佛岩寺墓群選址考量應是将黃瓜山、大竹溪納入其風水大局中,是為黃瓜山下、大竹溪旁。

佛岩寺墓群位置示意圖

黃瓜山是永川五山之一,五山而成“川”字,黃瓜山于永川不可謂不重要。而大竹溪在永川也頗有名氣,光緒《永川縣志》記載永川八景,其中之一為“竹溪夜雨”。竹溪為位于永川城南的大竹溪,溪河綠竹叢生夾岸,姿态婆娑,景緻幽麗。雖在晴日晨間,竹間亦有雨痕滴瀝,因而得名“竹溪夜雨”。明代永川縣令張時照、教谕諸華以及清代永川詩人李天英均寫詩詠之。諸華詩曰:“一線溪流曲曲迴,溪邊綠竹倚雲栽。琅幹韻入風中細,瀑布聲從雨際來。客夢欲成王子癖,吟掅遙逐渭川隈。更憐灘瀬漁舟穩,夜半披蓑自往回。”

按照風水理論,佛岩寺墓群選址于黃瓜山下、大竹溪旁,山水俱得而護之,有利于實作墓主神靈安、子孫盛的期望。

佛岩寺墓群發掘區全景俯視

三、宋墓石刻

佛岩寺宋墓石刻裝飾見于墓室側壁及後壁。以石刻浮雕的柱、枋、額、梁、鬥拱、雀替、駝峰等構築成仿木結構的地下室内空間。該空間内左右壁有侍者相随,後壁有屏風椅座,表達墓主的死後世界仍享供奉。

佛岩寺單室宋墓2号墓、3号墓相鄰,其形制結構、裝飾内容相近,應是宋代夫妻合葬墓的一種變化形式。《東坡志林》記載“詩雲,榖則異室,死則同穴,古今之葬者皆為一室,獨蜀人為同墳而異葬,其間為通道,高不及眉廣不能容人”。兩墓相鄰而無孔道相通,通過相鄰側壁裝飾雙扇門、卷簾門,揭示出兩墓空間的延伸接續。

佛岩寺倒葬宋墓(左至右:3号墓-2号墓-1号墓)

仿木結構裝飾的宋墓中常見門、窗、屏風等題材,都給人以空間延伸的暗示,宋墓中還常以四神圖案象征墓葬空間四至。墓葬實際空間雖然幽閉,但通過墓室内的裝飾表達出墓主地下空間的幽遠和亡魂的自在。

佛岩寺墓群2号墓左壁仿木結構及侍者

佛岩寺宋墓石刻内容總體簡約,不見四神、花草等題材,彌漫着世俗生活化的場景。侍者或行叉手禮,或雙手捧物,或雙手交垂于腹,勾勒出恭敬侍奉的人物形象;屏風、靠背椅、卷簾、簾楣幔等則是日常生活中常見的家居元素。這種世俗生活化的裝飾風格,與宋代平民化、世俗化、人文化的文化風氣息息相關。宋代經濟、文化發展到中國封建社會的又一高峰,市民階層興起,平民受到社會更多關注、關心“人”自身的價值。在“事死如事生”的喪葬觀念下,世俗生活化的裝飾内容成為宋墓重要的裝飾主題之一。

佛岩寺墓群2号墓左壁侍者

佛岩寺墓群3号墓後龛裝飾

四、宋墓倒葬

吳敬對南方宋墓的觀點,其中之一為:在東至達州、西至樂山、南至遵義、北至廣元這片地區的仿木結構畫像石墓大緻是以大足至重慶一線為中心,其形成原因是當南遷百姓來到此地後,可能利用本地多山多石的自然條件,将原有的仿木結構磚雕壁畫墓文化因素與本地石室墓和石刻傳統結合在一起,使南宋時期本區大量流行仿木結構畫像石墓。我們觀察現有重慶宋墓的考古發現,永川、大足、榮昌等宋代昌州地區的宋代石室墓以石刻題材豐富、墓葬類型豐富為總體特征。而永川似乎又顯得更為獨特。如果說永川高洞子宋墓還是北方移民将其故地墓葬的八角攢尖頂結構與本地石刻崖墓形制融合的話,那永川白楊灣宋墓更是崖墓與本地區仿木結構石室墓的完美融合。如果說永川大路溝屋基墓地的三室宋墓隻是異于常見的雙室、單室結構的話,那佛岩寺墓群宋墓的倒葬現象尚有更多值得探究的地方。

按照風水形勢派的理論,墓葬應背山面水,有後玄武山、前朱雀水、左右青龍白虎砂山之說。倒葬,是墓葬墓門、墓道正對靠山之來勢,墓葬後壁朝向山勢止結處,墓葬後方開闊。佛岩寺墓群的宋墓倒葬現象為何出現,從安徽、浙江、福建地區發現的宋墓或許能給我們一些啟示。安慶太湖羅灣宋墓、安慶懷甯青樹嘴宋墓、蕪湖繁昌象形山宋墓,浙江蘭溪縣和福建省順縣的宋墓都有少量倒葬現象發現。如懷甯青樹嘴宋墓所在地現在還流傳着“倒葬”的傳說,倒葬意為“倒發”、“官到”等吉祥用意。

清代貴州仡佬族亦有倒葬現象,名曰“回龍向”,寓意老祖宗死後,從山頂上天,并要回頭看望其開荒辟草的山嶽,俗稱仡佬族墓葬為“倒埋墳”。

在佛岩寺墓群發掘過程中,我們也了解到,當地一名道士(當地為人看陰宅、陽宅之風水先生)在葬其母時,将墓葬倒葬而置,周鄰人們頗覺驚奇。同時,我們考察周邊乃至永川地區宋墓來看,倒葬隻是個例。綜合來看,佛岩寺墓群的倒葬在當地尚不能形成一種較大規模的特定族群葬俗,更多應是從風水角度的深入考量,具體考量因素有待于進一步研究。

參考資料:

【1】(晉)郭璞:《葬經》,湖北崇文書局,清光緒三年(1877)官刻本。

【2】(明)徐善繼、(明)徐善述:《地理人子須知》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2011年。

【3】(清)趙翼撰,栾保群、呂宗力點校:《陔餘叢考》,卷三十四,河北人民出版社,1990年版。

【4】(清)許曾蔭、吳若枚:《永川縣志》,《中國地方志內建·四川府縣志輯42》,成都:巴蜀書社,1992年。

【5】吳敬:《南方地區宋代墓葬研究》,北京:社會科學文獻出版社,2015年7月。

【6】嚴奇岩:《清代貴州民族墓葬類型及其特點》,《貴州民族研究》,2010年第1期。

【7】周蓓:《宋代風水研究》,上海:上海師範大學碩士學位論文,2003年。

【8】重慶市文化遺産研究院:《重慶考古》2012年報。

【9】重慶市文化遺産研究院:《重慶考古》2014年報。

【10】鄧小南、楊立華、王連起等著:《宋:風雅美學的十個側面》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2021年。

【11】宋波、龍遠信/文,王國梅/圖,《龍洞朝霞今猶在,尖山崖窟憶大千》,來源:永川網。

【12】丁翠平:《安徽地區宋代墓葬研究》,安徽大學碩士學位論文,2016年。

【13】懷甯縣文物管理所:《懷甯縣青樹嘴宋墓清理簡報》,《文物研究》2007年刊,總第15期。

作者簡介:陳東,重慶市文物考古研究院文物考古研究所,文博副研究員。

文稿:陳 東

責編:董永嘉

編務:劉 微

稽核:林必忠

轉載自:重慶考古