新華法律援助網據時代安全新聞網貴州省安順市消息(楊斌 楊俊 文/圖)貴州省安順市西秀區有苗族人口10萬多人,苗族文化豐富多彩,其中,刺繡文化有鮮明的民族特色,其曆史悠久 、技藝精湛、實用性高的傳統工藝。在西秀區華西辦二橋村村委會文化傳承館裡,常常會看到一位老伯,拿着針線,巧妙構思後,挑花繡,打籽繡,馬尾繡.......一針一線動作娴熟,在一塊普通布料上漸漸繡成圖案精美,五彩斑斓,款式美觀的繡品,即具傳統特色,又“潮”味十足。常去文化傳承館的話還會看到楊林拿着蠟刀,憑借一雙巧手,在工作台上制作蠟染作品,他就是貴州省安順市苗族蠟染,刺繡技藝的傳承人楊林。

今年56歲的楊林是土生土長的苗族人,受家裡老一輩人的影響,他從小就會蠟染和刺繡,早期家庭條件艱苦,雖然熱愛傳統技藝,但為了增加家裡的收入,楊林決定外出打工。1992年,安順市成功舉辦首屆蠟染藝術節,吸引了來自國内外的衆多賓客,楊林很受觸動,他覺得民族傳統技藝隻要能好好發展,肯定大有可為,但本地會的人越來越少,如果不重視,不知什麼時候就失傳了。對于這種情況,楊林看在眼裡,急在心裡,下定決心要把它傳承下去并推廣到更多地方。于是,他重新“撿”起了放下很久的蠟染和刺繡技藝,開始從事蠟染和刺繡生産。

2018年6月,在政府支援下,楊林聯合了本地多家傳統手工藝生産經營戶成立了西秀區蠟染刺繡協會,讓苗族蠟染刺繡從以前的小打小鬧,變得規模化,保障了産品品質,規範了價格,漸漸得到了市場的認可。為吸引閱聽人,楊林将傳統技藝與現代工藝結合,降低了制作成本,産量也得到提高。同時,他還從設計上下功夫,在保留傳統的基礎上,融入新元素,将苗繡和蠟染作為點綴裝飾,制作成手提包、衣服、圍巾、頭紗等,調整苗繡制作材料,提升繡品質感,适應日常生活需求。對蠟染題材進行創新,全國各地的傳統文化、人文、山水等都是他的靈感來源。如今,蠟染和刺繡産品已遠銷海内外多個城市,大量的訂單,讓很多人逐漸将蠟染和苗繡作為收入來源。

2021年春節期間,正值中國共産黨建黨100周年之際。習近平總書記在視察貴州時指:“把苗繡發揚光大,傳統的也是時尚的,它既是文化又是産業,它既能弘揚民族文化傳統藝術,又可做成産業來扶貧,用産業來振興鄉村,可以做出貢獻。” 是以挖掘、整理、傳承、發展“苗繡”民族傳統工藝對鄉村振興振興具有重要的促進作用。

苗族刺繡簡稱“苗繡”,何時産生和發展,據老人說:“很久很久以前”, “苗繡”是苗族在生産、生活中創造的一個物質與精神的産物。其圖案記錄了苗族的世界觀、美術觀、幸福與苦難。“苗繡”一直延續至今,說明它具有很強的生命力。苗繡經曆了長期的隐存,顯現是中國改革開放後的事,步入文化産業是近10年來的事。從我的實踐證明:“苗繡”不僅有觀賞價值,而且具有發展經濟價值,因為“苗繡”工藝生産無需大量設定,可以家庭式生産方式,解決勞動力就業問題。

随着時代和經濟時期的曆史變遷,很多村寨青年婦女都不會繡花了,“苗繡”瀕臨失傳的危險。為了不能讓“苗繡”失傳,楊林便巧手傳承蠟染刺繡工藝,發展建議助力鄉村振興。主要建議有以下幾點:1、傳承傳統的“苗繡”工藝。刺繡作為一項技法複雜的傳統,其制作過程需要大量的人力投入。雖然随着工業水準的發展,許多針法可以由機器來代人生産,但是機器批量制品大多做工粗陋,不得精品收藏。就是機器制品,精細部分還離不開傳統的人工刺繡,繡法樣式還需要人工來完成,刺繡手工技藝的發展還需要持續發展。2、加強人才隊伍建設。随着改革開放的不斷深入,城市化快速發展,打工潮的興起,農村人口大流動,留下來的本土藝人就不多。特别是“苗繡”藝人知識結構單一,創作和創新能力弱,教育、文化、民族工作部門應幫助“苗繡”傳承人提高傳統工藝産品的設計和制作水準,可舉辦“苗繡”工藝制作教育訓練班,開展 “苗繡”文化進校園,請專業老師講課,培養孩子們從小養成熱愛民族文化,學習民族傳統工藝,通過多種形式培養“苗繡” 人才。3、“苗繡”産業。有關職能部門應支援 “苗繡”産業發展,建設以傳統工藝為支撐的村落、企業和專業合作社,通過專業設計、集中教育訓練、分散生産、統一收購銷售的方式,帶動少數民族村民通過傳承保護民族文化,在家門口輕松實作就業,為鄉村振興作貢獻。4、建立“苗繡”圖案資料庫和傳承人檔案。5、優秀個人作品建立知識産權保護。

楊林為傳承蠟染刺繡工藝,更具體化,精準化,系統化地提出了匠人理念,并用實際行動和思路發展建議助力鄉村振興,訂單走進來,産品走出去的營運理念。把苗族文化搭上鄉村振興的列車傳承發揚光大。

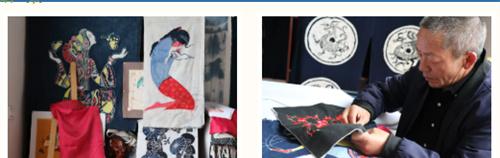

楊林正在刺繡

來源:黔中早報2021年12月13日第05版 新華法律援助網