縱觀2000年的人類曆史,計算與商業始終是一對互相促進的”孿生兄弟“,創造出許許多多嶄新的商業模式與生活服務。今日,雲計算掀起了“第四次計算革命”。與此同時,全球産業更新正在如火如荼地展開,各行各業的中國企業紛紛上雲,實作商業模式、技術模式、組織模式的網際網路轉型,中資企業全球化、中國創業者出海的機遇視窗伴随這次計算革命已經到來,雲計算正在孵化以“智能産業”為核心的數字經濟體。

第一次計算革命發生在1000多年前的中國北宋。由于商鋪記賬需求,算盤應運而生,堪稱“手動計算工具”,人類第一次采用工具加快了計算速度。賬本和算盤的結合将計算工具與經商财務緊密聯系起來,中國迎來了曆史上經濟最繁榮的時期之一,北宋經濟體占據全球GDP的22%。

17世紀的歐洲孕育出第二次計算革命,德國數學家萊布尼茨為了解決大量人口統計的需求,于1673年發明出第一台手搖機械電腦,可視為“半自動計算工具”,并率先提出“人口數量決定國家經濟”的産業理論,以人口資料推動了德國建國。這一次計算速度的提升對18、19世紀的歐洲工業革命、大航海殖民影響深遠。

此後計算工具的發展速度逐漸加快,1946年第三次計算革命開始,美國賓夕法尼亞大學的莫克利、艾克特兩位科學家研制出全球第一台電子計算機“ENIAC”,立刻投入到二戰的彈道計算中,并用來測試氫彈模型。ENIAC将計算速度呈幾何倍數地提升到每秒5000次運算,是“自動化計算工具”的代表作。同一時代另一個偉大的發明“資料庫”,能夠将小規模資料長期儲存、離線快速分析,“計算機+資料庫”科技範式為大規模普及電力革命和資訊革命提供了必不可少的技術基礎。

21世紀初,由于摩爾定律逐漸喪失魔力,計算機難以憑借高成本、有限計算力、離線計算速度滿足網際網路上瘋長的電子商務需求,2007年前後,美國谷歌、亞馬遜和中國阿裡巴巴三家網際網路企業幾乎同時開始研發具有前瞻性、通用性、分布性的雲計算基礎技術。大規模、網絡化、高度自動化的新一代計算平台橫空出世,手機、可穿戴裝置、VR眼鏡、智能家電、自動駕駛汽車、智能工廠、機器人等所有輕量級的智能終端,隻要通過物聯網接入雲計算服務,立刻能夠獲得全球海量的計算能力,雲計算掀起了第四次計算革命。

截至目前,第四次計算革命仍在快速演進,雲計算處理後的大資料正在從分布式資料庫向區塊鍊為代表的新一代存儲結構轉移,“雲計算+區塊鍊”作為領先的“網絡化計算工具+網絡化存儲工具”,由網際網路公司率先創造了新一代商業模式——“平台“,并且吸引所有傳統産業向”平台模式“轉型更新,包括蘋果、谷歌、微軟、Facebook、亞馬遜和阿裡巴巴、騰訊在内的全球市值最高的7家公司(總市值4.3萬億美元),均是由雲計算技術支撐的智能商業平台模式。

<b></b>

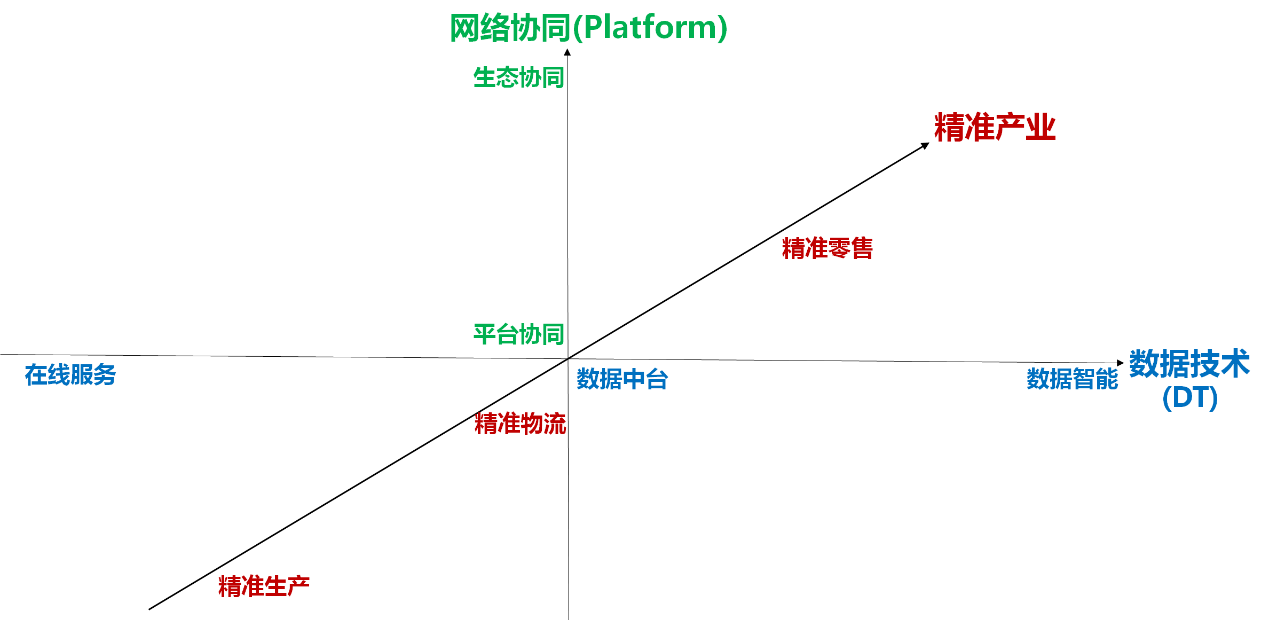

圖:“智能平台”轉型

聰者聽于無聲,明者見于未形。第四次計算革命正在促進越來越多不同行業的創新型企業走向”平台模式2.0“(注:平台模式1.0僅有網絡協同,2.0則有資料智能),數百萬中國企業利用雲技術群颠覆傳統商業模式,争取“高維競争”優勢。根據湖畔大學教務長曾鳴教授的《智能商業二十講》,我們深入分析阿裡雲生态圈中創新型企業轉型成功範例,研究出走向下一代“智能商業”的三維路徑:資料技術、網絡協同和精準産業。

資料技術(簡稱DT,Data Technology),分為3個階段:

<b> </b><b>第一階段</b><b>:</b><b>線上服務實作“</b><b>去中介化</b><b>”</b><b>,</b><b>産業鍊</b><b>精簡</b><b>與</b><b>彈性</b><b>服務。</b>傳統行業經過分工細化,産業鍊逐漸變長,交易成本不斷上升,各環節效率參差不齊。是以波司登、吉利、比亞迪、茅台等企業通過上雲建構“線上營銷“平台,直接面對中國7億網民銷售新産品,跨過産業鍊多個中間環節收集終端消費者資料,大幅降低交易成本。同時,這些企業在雲上形成資料閉環,彙聚營運品牌粉絲群體、低成本擷取大量潛在客戶、加速産品優化疊代。

此外,線上管道大促、秒殺、直播、抽獎、導購等獨特場景,為整條産業鍊帶來貫穿營銷、交易、支付、物流、售後各個環節的業務量洪峰挑戰。全球最大的購物狂歡節天貓“雙11”帶來的快遞量瞬間飙升,促使中國郵政借助雲計算彈性支撐當日5000萬件的包裹洪峰,是平日負載的8倍,每日數十億次資料操作,上雲即有效保障突發性快遞業務峰值又避免平日大規模伺服器閑置的投入産出問題;而在全球最大規模人口遷徙“春運“中,12306訂票網站處于最繁忙的旺季,日均頁面浏覽量超過400億次,鐵道部依托公有雲的彈性計算能力,将占到85%系統通路量的餘票查詢業務上雲,讓數億中國人徹底告别雪夜排隊買票、網站通路擁堵,通過手機、電腦即可順暢購買、安心回家過年。

<b> </b><b>第二階段</b><b>:</b><b>多産業鍊</b><b>協同</b><b>,</b><b>實作“</b><b>去邊界化</b><b>”</b><b>。</b>當一家企業的不同子品牌、子公司業務上網上雲後,會形成多行業、多管道的客戶群、資料湖和服務鍊條。這就需要企業改變原有組織架構,打通衆多資料孤島,在雲上快速實作網際網路級的企業架構,以共享服務中心構築“應用中台”,以一體化資料生産線形成集團級“資料中台”,利用線上線下多品牌管道收集到的多元度資料定制“統一使用者畫像”,貫穿全生命周期的所有服務場景。這樣,消費者在衣食住行場景中就能夠享受到統一标準的優質服務體驗,避免了“服務鴻溝”。中信集團基于阿裡雲研發“中信産業雲網”平台,逐漸建構起橫跨金融、文化、餐飲、制造等56個行業子公司的資料中台,為每一位外部客戶提供一體化的服務體驗,并将13萬中信人連接配接在移動社交平台上,通過業務線上、職能線上、決策線上實作“平台+應用”的大協同戰略,現在中信重工、中信證券、中信書店等子公司在集團雲上利用物聯網、人工智能、大資料等新技術快速創新業務,拓展新服務邊界。

<b> </b><b>第三階段</b><b>:</b><b>全産業協同網,</b><b>實作智能商業</b><b>。</b>當企業擁有了全管道營銷、資料中台之後,會針對回流的寶貴商業資料進行深度分析,采用智能算法實時發現潛在客戶、需求變化、生産問題、服務短闆,最大化資料資源的商業價值。例如協鑫光伏與阿裡雲聯手研發光伏切片産業的“工業大腦”,發現關鍵成功參數,持續提升良品率,良品率提升1%,意味着每年節省上億成本。

另外,杭州交警采用阿裡雲ET“城市大腦“,實時分析全市上千路道路攝像頭的視訊資料,靶向治理擁堵路段,輔助交警調優紅綠燈算法,實作全局效率最優,自動監控違章停車等違法行為。試點實施後,部分長期擁堵路段車流量淨增11%,區域通行時間減少15.3%,蕭山120救護車到達現場時間大幅縮短50%,“城市大腦”在雲端将資料智能與網絡協同優勢全面融合。

“網絡協同”是平台經濟的重要特征。根據梅特卡夫定律,網絡價值以節點數量的平方的速度增長,一個好的商業平台則是能夠形成網絡協同效應,内生使用者加速增長。按照菜鳥首席戰略官陳威如教授的《平台轉型》定義來看,平台上的物種(角色)就是“邊”,“跨邊協同”通常在不同物種間發生。賣家(或服務商)越多,海量多樣化的商品吸引來的買家就越多,而買家越多市場越大,就會吸引更多賣家(或服務商)進入。淘寶、滴滴和OfO等都是因為”跨邊協同“而構築起平台經濟。

“單邊協同”則發生在同一物種間,例如淘寶上賣家KOL(意見領袖)與粉絲買家産生吸引力,“淘工廠”服務的衆多小型工廠之間共享産能、協同合作、共同接單、柔性生産,支付寶使用者之間、釘釘企業使用者的老闆與員工之間都具有很強的單邊協同性,否則無法進行轉賬、讨論交流。

網絡協同分為三個階段,(1)實體商業模式因未接入網絡,通常具有範圍小、周期長、資訊不對稱的産業鍊協同,例如傳統零售業中“牛鞭效應”會引發生産浪費、庫存問題。(2)雲上的平台模式天然具備“跨邊協同”,線上資料傳輸快,資訊透明度高,例如“賣家-買家”、“共享單車-騎車人”的互相促進關系。(3)當平台進化到生态階段,則同時具有“跨邊協同”和“單邊協同”的效應,例如淘寶生态圈孕育出同類興趣喜好的買家、設計師、網紅、供應商社群。平台模式、線上生态圈不是網際網路企業的專利,而是整個傳統産業的商業紅利,當企業上雲後,或成為高頻、海量、剛需的平台,或成為平台上的“物種”,雲上産業更新的價值空間極大,網絡協同性會創造出每個行業的BAT。

資料智能為企業使用者、消費使用者提供網際網路時代的精準商業。以精準廣告、精準零售、精準生産、精準運輸、精準服務為目标,精準商業通過雲上大資料的快速流動打穿了消費網際網路與産業網際網路,避免資源的低效流轉與浪費。以零售行業為例,針對某一位使用者,可以在衆多商業場景中利用智能裝置與傳感器采集其線下行為資料,并與線上消費資料比對融合。“消費者畫像”、“供應商畫像”随交易增長愈加精準,平台随時掌握細分客群的喜好變化,算法實時個性化推薦新款商品,快速返單、小批量定制,反向設計新品、調整品牌定位,形成C2B(Consumer to Business)、S2b(Supplier to Business)的精準産銷,實作庫存最小化、生産柔性化、廣告精準化。

圖:2016-2017年雲上“智能平台”轉型企業分布圖

“雲轉型”分為“數字化”轉型、”網絡化“轉型、”智能化“轉型與“生态化”轉型四個階段,前兩步利用雲計算、移動網際網路、大資料、社交媒體實作數字化和網絡化,後兩步則利用人工智能、物聯網、區塊鍊、新SaaS(Software As A Service,軟體即服務)實作智能化、生态化。精準商業是建立在資料技術、網絡協同基礎上的,這就構成了企業雲轉型的二維矩陣。需要指出的是,這四個雲轉型象限并無優劣排序,企業需要根據自身行業市場變化,選擇最适合的智能商業轉型目标:

<b> (1) </b><b>雲上</b><b>轉型(Cloud-Immigrant Transformation)</b><b>:</b>傳統大中型企業的“網際網路+”業務轉型,第一步應是遷移上雲,進而逐漸獲得物聯網、大資料、區塊鍊、人工智能等資料技術與網絡協同能力。傳統企業上雲有兩種轉型路徑,一是業務管道先與網際網路結合,在雲上開展線上營銷、線上服務,實作“數字化”轉型,成功案例如波司登、比亞迪、吉利的線上電商銷售,中彙貨币網的線上資料服務。線上線下全管道營銷,實作“網絡化”轉型,以靠近消費端的傳統企業為主,或由于産業鍊上遊網際網路化,以雲計算承載峰值計算,例如特步、中國郵政、亞航、南航等;二是生産線與資料技術結合,利用遷移上雲,獲得資料智能能力,成功案例如協鑫光伏、天合光能、固德威采用雲上“工業大腦”,資料模組化、算法提升良品率、A品率,實作“智能化”轉型,多為靠近生産端的傳統企業所用。

<b> (2) </b><b>雲</b><b>上</b><b>創新</b><b>(Cloud-Native Innovation)</b><b>:</b>小型雙創企業、網際網路企業從成立早期就在雲上,較早具有網絡協同性形成平台模式,需要使用資料智能、區塊鍊等“雲技術工具箱”持續創新業務,實作從“平台模式”到“智能平台”的智能化轉型。電商、網際網路金融、社交、遊戲、直播都具有很強的網絡協同性,使用者與使用者之間、使用者與服務商之間會産生正向飛輪效應,強者愈強,例如聚美優品、OFO、餓了麼。網絡多邊平台、資料飛輪、智能商業是雲原生企業的進化路徑,小微企業則會成為生态圈中的一個小平台或新物種。

從最近三年“諸神之戰”阿裡巴巴全球創業者大賽的數百個創業團隊樣本分析,巨大的産業需求吸引大量中國雲上創客從商業創新的消費網際網路快速切入科技創新的産業網際網路,後者擁有更大的商業價值。例如創業公司運滿滿在雲上研發的車貨比對平台日交易額15億元,彙聚全國95%的貨運資訊、80%的重卡司機,2016年傳遞了高達4500億元的交易貨物,晉級獨角獸。目前在醫藥健康、汽車運輸、能源化工、房産建築、農業種植等市場中,大型傳統領軍企業與雲計算公司跨界合作,在雲上正在重構新興産業鍊,例如中石化采用阿裡雲和天貓中間件架構,打造工業品電商“易派客”平台,彙聚3.5萬家優質供應商、11萬工業企業,第一年累計交易額達902億元,正沿“一帶一路”出海,拓展全球工業貿易、供應鍊金融業務;協鑫光伏、天合光能、固德威正在阿裡雲上重塑整個光伏産業鍊,工業專家與資料科學家正在雲上攜手研發“工業大腦”,大幅提升良品率、降低能源能耗、預測生産線故障,例如協鑫光伏的生産良品率每提升1個百分點,每年能節省上億元的生産成本,成為首個“中國智造1%”的燈塔型範本,現在ET工業大腦正在為能源、化工、環保、汽車、輕工業、重工業等各領域制造企業賦能,以機器智能“換道超車”領先美國、德國。

雲計算讓資料更透明、讓産業鍊每個環節實作實時同步,産業網際網路與消費網際網路的邊界正在消失,每一家傳統企業和網際網路企業都在加速進化為雲上智能商業體。

圖:雲轉型“三步走“技術戰略

企業正在面臨來自跨行業、跨規模、跨次元的720度全方位競争,智能商業是超越所有“颠覆者”的創新神器。若想決勝未來,必先颠覆自己。企業的CxO(CEO、CSO、CDO、CFO、CIO、CTO等)都應認真考慮支撐起智能商業的雲轉型戰略,尤其需要注意這三個重要發展階段:

1)Â <b>“雲IT”建立期</b><b>:</b><b>如</b><b>水、電</b><b>、</b><b>煤一樣</b><b>,雲</b><b>即</b><b>新商業</b><b>基礎設施,在企業内部</b><b>用</b><b>雲計算替換傳統IT</b><b>資源</b><b>。</b>價格永遠是同質化競争的殺手锏,像沒有線下機構的網際網路金融公司一樣,嘗試以對手十分之一以下的成本提供更優質的服務,會讓新商業物種脫穎而出。雲計算對線上營銷、業務峰值等場景的全程保障,會幫助企業應對千變萬化的市場,創造出新的獲客場景與客戶需求,以螞蟻金服、衆安保險、浙商銀行為代表的許多創新型中國企業在2012至2015年雲端升維,重塑産業規則,在原有基本飽和的國内市場環境中挖掘出可觀的新商業價值。<b></b>

2)Â <b>“</b><b>雲DT“營運期</b><b>:</b><b>在原有</b><b>産業鍊</b><b>範圍内利用“雲DT”技術營運資料中台</b><b>。</b>以雲上企業級網際網路架構為設計思路,形成跨事業部、跨品牌、跨企業的“共享服務中心”,即企業的資料應用中台。遵循”一切業務資料化“的原則,尋找、彙聚具有潛在價值的線上資料資源,持續營運資料中台,線上發現問題并靈活重構業務流程,實時發現使用者需求創新服務内容。以中信集團、特步、茅台、杭州政府為代表的多元化集團、多品牌企業、多職能政府、智慧城市、多産業園區在2016至2018年率先以應用中台部分取代原有ERP等固化平台,在雲上建構起實時更新的資料中台,開始實踐資料商業化。

3)Â <b>“雲</b><b>DI“創新期</b><b>:</b><b>在多個産業</b><b>範圍内利用</b><b>“雲DI”資料智能技術開發智能商業,</b><b>有多個智能</b><b>産業平台</b><b>組成</b><b>跨行業的</b><b>數字經濟體。</b>以雲上資料中台為基礎,遵循”一切資料商業化“原則挖掘資料價值,高度自動化地組織不同産業鍊的優質資源,形成新的商業模式、産品和服務。同時,優化算法持續降低交易成本,提升業務邊際收益,支付海量資料的存儲成本。以螞蟻金服、今日頭條、餓了麼、滴滴等少數雲原生企業正在智能商業的路上越走越快、越走越遠。

伴随資料智能成本下降、技術使用難度降低、專家人才逐漸豐富,我們大膽預測在10至15年後,智能商業将成為每一家企業業務、個人生活的标配,以算力、資料、算法為基本原子元件構築出的智能商業體,會為你動态推薦、交易、傳遞最适合你的美食、商品、住房、學校、夥伴等各種高價值資源。

與此同時,需要提醒的是,企業應該戰略性地推進雲架構、雲組織和雲商業的同步配套轉型,不必追求一步到位,而應利用資料技術快速找出實際業務問題與根本原因,采用最恰當的雲技術包加以解決。

内容詳情參見《智能産業,雲上轉型》産業雲戰略研究報告,全文下載下傳位址:

<a href="https://yq.aliyun.com/download/2352">https://yq.aliyun.com/download/2352</a>

田豐|文

田豐是阿裡雲研究中心主任,中國雲體系聯盟常務理事,全球TOGAF認證企業架構師,英國OGC認證ITIL Expert,ISO20000/ISO27001主任稽核師,淘寶大學、阿裡雲大學、阿裡巴巴創業大學、雲栖商學院、中歐商學院、長江商學院、新浪商學院、英國注冊會計師協會、新華社商學雲特邀講師,工信部人才交流中心工業和資訊化特邀專家,中國網際網路協會核心專家。

著作包括《雲上工業智能》、《科技之巅》、《科技之巅2》、《網際網路3.0:“雲腦”物聯網創造DT新世界》、《網際網路+:從IT到DT》、《網際網路+:未來空間無限》、《大資料上司幹部讀本》、《激活生産力:DT經濟構築中國産業新生态》8本書和諸多研究報告。