為什麼唐朝立國之初,主張不修長城?

其中一個原因,和大唐帝國的北部邊境上,三座非常吸引人的眼球的城市有關,即西、中、東三座“受降城”。

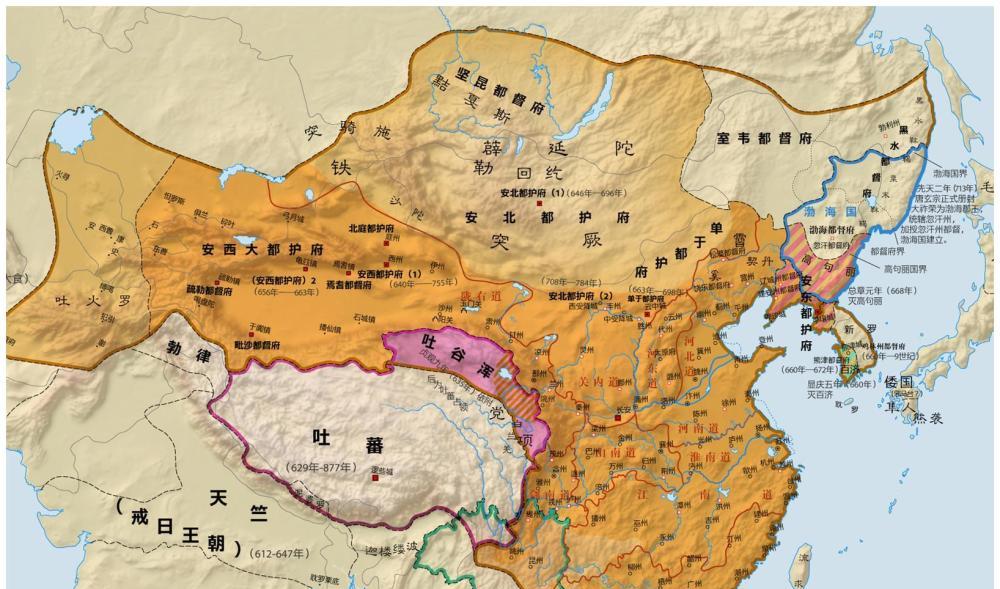

說起大唐北方的草原,先後為突厥、回纥這些擁有數十萬兵力的汗國所控制。

這無疑會給南方的唐朝造成碩大的壓力。

自唐太宗起,便有意利用草原汗國内部松散,統治權力分散的特點,逐漸使得北方民族南下歸附大唐。

唐中宗景龍二年初,也就是公元708年,唐朝同時構築這三座受降城,作為控制草原民族的強大堡壘。

事實上,這三座城市的确起到了非常強大的威懾作用:

“朔方無複寇掠,減鎮兵數萬人。”

草原民族再也不敢南下到朔方故地搶掠,當地是以得以裁減兵力數萬。

其中,确認的中受降城遺址周長1500米,邊長約375米。

可以說,這三座城市規模應該相差不大,都十分類似于堡壘城鎮。

要說起這三座受降城中,最為繁華的應當是位于烏拉特中旗的西受降城。

唐玄宗開元十五年(727年),突厥可汗将”吐蕃欲與其聯兵攻打大唐“之事,遣使報知長安,深得唐玄宗的贊賞。

為了回報可汗的好意,唐玄宗按舊例,允許草原人民在西受降城與大唐進行貿易。

唐朝為表誠意,每年輸送絲綢“數十萬匹”至于西受降城,“就邊以遺之”。

而草原上的羊馬各類牲畜,則作為交換物資進入大唐。

可以說雙邊各取所需,在很長一段時間内保持了“華夷安逸,甲兵休息”的太平局面。

唐玄宗時期,唐朝幾乎是四面受敵,吐蕃、南诏、渤海個個不是省油的燈。

自從以西受降城作為和草原部落的貿易點之後,唐朝以“金帛”大量購入良馬,将它們安置在河東、朔方和隴右一帶放牧,并與唐朝駿馬交配,如此一來草原馬匹的優良基因使得唐軍戰馬“益壯”,這點在戰争中大有裨益。

到後來,除了草原民族之外,漠北的鐵勒,還有東北的粟特人、靺鞨人等等也來到了西受降城:

“天寶六載十二月,九姓、堅昆及室韋獻馬六十匹,令于西受降城使納之。”

開始的時候,西受降城每年買賣馬匹的規模在三四千匹左右,可是之後竟然逐漸暴漲到了一萬四千,價值50萬匹綢緞,這自然是因為西受降城商貿繁盛,各地商人拼盡全力增加貿易規模而導緻的結果。

值得一提的是,唐朝立國之初,就主張不修築長城,這在中國曆史上實屬罕見。

這和唐初的軍勢強盛有關,而到了中後期,和受降城也有關系,因為相對長城而言,三受降城的規模要小得多,所費人力、物力、财力,要少得多,而且也對邊僵防禦起到了積極作用。