埋點是App資料營運中很重要的一個環節。之前我們讨論過使用者分群的方式、漏鬥轉化的改進,但所有App資料的來源是資料采集,很多時候就是App的埋點。

資料隻有采集了才能做分析,分析了才能實作價值。——托馬斯·維尼

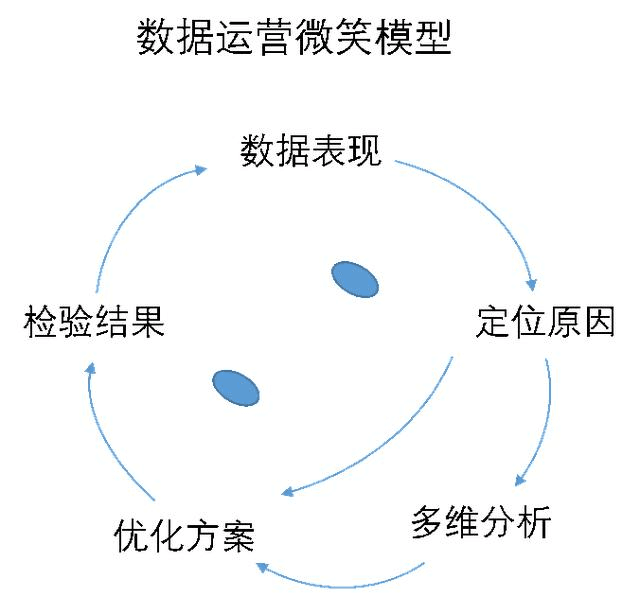

圖1. 資料營運微笑模型

上圖是資料營運解決問題的思路,但相對的,資料營運分析的需求,也驅動着資料埋點的優化。

有時候,我們可能會遇到這樣的尴尬:

數到用時方恨少!

木有結論腫麼破!

其實,資料埋點比我們想象得有更多挖掘的空間,有針對性的有條理的埋點能夠幫助我們理清使用者行為軌迹、抓住使用者特征、解析關鍵路徑。

但過多的埋點,可能會給App帶來負擔,也可能對App使用者的流量、網速體驗有影響,這都是我們需要考慮的因素。全埋點、多采集,并不是資料分析體系建構的辦法,反而是把分析挖掘的工作量後移,給資料分析帶來很多負擔。

較好的做法是:帶着我們的分析目标與資料解讀思路去埋點。騰訊移動分析MTA在資料埋點上做過多次優化,能確定多次采集一次上傳的資料傳輸過程,減少對使用者流量的影響,優化使用者體驗。

下面我們分幾個層次來讨論埋點問題:

通過埋點可以追蹤使用者的行為,即對App内的關鍵路徑進行監測,這無疑是最常見也是最重要的應用場景。

不同的App可能關注的埋點事件有很大不同。

例如,電商類App多關注的是訂單成交;社群類App可能關注UGC内容的産生;閱讀類App則需要關注内容的閱讀。

使用者埋點的場景很靈活,埋點可以統計的事件資料能和業務資料進行打通。

比如在新聞閱讀的App中,将閱讀新聞作為自定義事件,每一篇報道都帶有不同的參數,可以得到閱讀的大盤整合資料,也可以分析每篇報道的價值,甚至可以友善的實作閱讀量排行榜等功能。

埋點是因業務場景需要而定的。

比如第二篇時講到的漏鬥細分中,有一個金融使用者案例。在綁卡流程轉化流失率過高的時候,需要定位每一個輸入框的填寫方式是否存在問題,這時埋點的密度會比一般情況要高很多。

圖2. 定位問題時的埋點示意

上述埋點是基于我們想要定位“為什麼綁卡頁面轉化率低”的需求。埋點之後,在綁卡流程漏鬥中,MTA會生成一個詳細填寫頁面的漏鬥,從中我們或許能知道使用者是在哪一步停止操作的,是否有改進的空間。

圖3.漏鬥拆解(由于業務資料敏感性,以上資料已做模糊處理)

但如果之後我們修複了問題,我們可能就不需要這麼細緻的埋點了,或者我們隻需要對可能出問題的地方進行埋點監控。

圖4.穩定後的埋點示意圖

是以,業界所說的全埋點是一種未充分了解自身業務時采用的政策,很多時候也無法滿足詳細漏鬥的追溯要求。而不必要的埋點帶來了過量的資料上報,一方面加重了使用者的流量負擔,另一方面也不利于後期的複盤分析。

當然如果真的是業務上線了,點還沒埋上,騰訊移動分析MTA新近推出了可視化埋點功能,可以由産品、營運同學通過web端配置埋點,雲端下發至App中,随時調整App内的埋點政策,也是機智而有效的救急措施。

開發GG再也不用擔心我漏埋點啦~~

根據使用者事件、來源管道、同期群,甚至年齡、性别、地域等,我們可以把自己的App使用者切割為很多小群體。

比如在訂單購買的業務中,将訂單金額作為參數上報,能夠更好的分析使用者的價值。下圖是一種消費使用者分群的方式,以消費金額Monetary、消費頻率Frequency和最近一次消費時間Recency,得到8個象限的使用者,可以對不同的使用者進行不同的營運推廣政策。

圖5. 消費使用者分群模型

還是看這個電商App,當用于活動營運分析的時候,可能資料分析的視角和方式就不太一樣了。

舉個例子:618活動時間新注冊(同期群)且完成過一次訂單的這群使用者,他們在活動期結束之後,會有哪些表現?

購買VIP會員的轉化率高于平均活動水準→某個新的廣告管道帶來了優質的新客戶,該管道可以繼續投入,持續關注效果;

繼續參與七夕節的活動→人群可能對活動資訊比較敏感,适合推薦促銷資訊;

流失曲線&再次開啟時間的關系是:2周内不再開啟App的客戶,87%都流失了→我們如果在新使用者注冊後1周左右的時間通過Push、短信、郵箱等手段喚醒使用者,能夠大幅提高留存。

通過把人群切分,去分析業務特性,能夠加深對使用者的了解,結合你的App觸達手段,能夠讓你更好的與使用者交流互動,實作業務營運的目标。

而這裡的人群切分方式,就需要通過埋點定義出自定義事件,通過事件與其他條件的疊加、篩選,與不同僚件、報表做交叉分析,就能夠凸顯核心使用者群體的價值,精細化營運不同使用者群體。

點選不同按鈕、關注不同闆塊、甚至不同注冊時間的人群都有不同的特性。

精細化的分析營運需要對業務的深入了解,需要學會切入分析的角度,解析你的使用者的特征,了解你的使用者,再由資料的需求去驅動埋點的配置。

第三點是基于第二點的應用。通過切割使用者人群,再回到業務關鍵路徑上,去發現吸引使用者、留住使用者的奧秘。

舉一個比較知名的例子。

在某知名社交App的資料分析營運分享中,通過不同的事件對比,可以發現10天内添加7個好友的留存率大大提高。

我們回溯一下,如果我們想要分析什麼才是這個App留存率的關鍵,我們需要羅列很多的可能性,比如在平台上浏覽100條新聞、引薦3名新使用者加入、産生UGC内容或者是上傳3張照片、玩過平台遊戲。那麼,我們需要對比這些人群,尋找在這些事件中哪些才是與留存率強相關的?

如果是添加好友的這件事,那麼這個時間限是,注冊時關注3人,還是一周内關注5人?

或者如果我們發現,引薦5名新使用者,留存率非常高,但實際上,真的能引薦5名新使用者的人群少之又少,那麼這件事也不适宜我們去重點關注,因為給我們帶來的成本太高了。

圖6.自定義事件與留存相關度的分析示例

從這些關鍵事件中,我們要通過資料分析找到其中的核心路徑,然後傾斜我們的資源去支援它。

好啦,今天的分享就到這裡了。總的來說,埋點與資料統計,都是為業務服務的。關注哪些事件、為他們埋點是由于App自身的業務特性所決定。

埋點需要有的放矢,分析才能得到結論,疊代增長也将有迹可循。