《光榮與夢想:1932-1972年美國叙事史》筆記

之前的文章中,我們分享了“國家經濟在被什麼控制”這個主題的第二本書,《繁榮與衰退:一部美國經濟發展史》,完整梳理了從1776年至2018年,美國200多年的經濟發展演變。美國以商業為本,通過資本主義生産方式,不斷做大市場,增強經濟實力。

但是,僅從經濟脈絡去梳理曆史,還不能充分解釋為什麼二戰後美國變成了一個開始頻繁在全球“刷存在感”,而且能左右世界局勢、維持國際秩序的超級大國。除了看得見的經濟名額、軍事實力和國際影響,我們還需要從美國社會的各個角度去全面分析;同時,從宏觀架構深入到具體的細節和場景,從中體會美國的巨變。

過去幾十年的美國,主導了經濟全球化的發展。可是不要忘了,美國從1776年建國到20世紀20年代,在這大約150年的時間裡,主要奉行孤立主義的外交政策。它絕大部分的活動和訴求,都是如何在美洲說了算,如何守住美國本土和美洲後院。

但是,從1932年起,美國在政治、經濟、社會、軍事、外交和文化等各個方面做法都不太一樣了。而美國經濟實力的真正崛起,就是從20世紀30年代以後,尤其是二戰後到20世紀70年代。

是以,我們需要更詳細地考察美國在20世紀30年代到70年代的巨變。比如,

從30年代的經濟大蕭條、經濟複蘇,到第二次世界大戰

從二戰後的國内經濟繁榮、全球經濟複蘇,到60年代的越戰危機、民權運動

以及1972年的中美關系正常化和導緻尼克松總統辭職的水門事件等等

這些重大的曆史事實縱橫交錯,可以說還真是有點剪不斷、理還亂。這些巨變,恰恰構成了今天美國方方面面的底色和底氣。隻有深入了解,才能真正了解,美國為什麼能夠成為今天的美國。我先嘗試帶你梳理幾個重要關鍵問題:

第一,二戰爆發後,美國并沒有從一開始就和英國、法國或中國站在一起,而是遠遠看着歐洲和亞洲戰火紛飛。直到1941年後,美國才陸續介入二戰。然後就在這場人類曆史上涉及面最廣、破壞性最強的世界大戰中,成為戰局的主導者。這一切是如何發生的?

第二,二戰後美國以空前的綜合實力,重塑了全球政治經濟和安全格局,它的經濟實力和其他訴求之間,究竟是如何互相呼應的?尤其是美國經濟,如何從20世紀初以來的政府幹預越來越多,逐漸重新回歸到以市場的自由競争為主。這一重大轉變的國内外因素是什麼?

第三,在這一過程中,美國的經濟繁榮和社會進步,究竟是一馬平川加速向前,還是碰到了很多前所未有的挑戰?美國又是如何克服了這些挑戰,并獲得更大進步的?

這些問題,都可以在《光榮與夢想:1932年 -1972年美國叙事史》這本書裡找到答案。

《光榮與夢想》你可能看過或聽過,這本書并不是嚴格意義上的經濟學著作,它的作者威廉·曼徹斯特,既是一位通俗曆史作家,也是一名記者。他還曾經是美國總統肯尼迪的密友,當年肯尼迪有一些重要的演講,就是曼徹斯特幫助寫的稿子。是以,他是美國那黃金四十年的見證者,知道的情況很多。

雖然這本書寫于40多年前,作者有時在叙述上也過于詳細甚至繁瑣,有些論述也還不夠嚴密,甚至有史料差錯。但是,隻要你想真正觀察美國為什麼崛起、裂變、出現那麼多的現代化探索與迷茫,這本書提供的大量史實,都是值得重視的。特别是對于沒有切身體會的我們,這本書尤其有價值,而且它寫得十分精彩。

比如,從胡佛總統的餐桌與雪茄、羅斯福與凱恩斯貌合神離的會面,到艾森豪威爾沉迷于高爾夫球場、肯尼迪和夫人的最後對話,這些讓你如臨其境的細節,都有助于你感覺更真實的美國,洞見美國經濟的變遷。

選這本書,其實是需要勇氣的。因為它篇幅長達150萬字,要讀完并分享好,很不容易。我之是以選這本書,就是希望有助于你更多地了解,美國如今的經濟規模化、全球化、科技化,以及整個社會文明進步的現代化,都有賴于在這40年裡,它所經曆的社會經濟巨變,這是美國真正長大成人的時代。是以接下來一周,我會和你詳細讨論,美國如何在這40年裡,經曆最重要的經濟增長、科技創新、社會巨變和全球引領。

在這本書的結尾部分,作者有一個核心觀點,我認為值得你重視。他說:在美國曆史上,變化是永恒的主題。美國也可以說是世界上唯一崇拜變革的國家,并将變革與進步混為一談。他還引用美國總統林登·約翰遜的話:“我們想要變革,想要進步,我們一定能成功。”

這個結論,也契合了和我之前分享的美國經濟的三個底層邏輯——敢于冒險、追求務實、保持樂觀。在我看來,這是梳理美國經濟及社會發展的曆史事實之後,容易達成的一些重要共識。

是以,聚焦1932年至1972年這“黃金四十年”,我們可以從以下幾個視角進行觀察思考:

第一是政府與市場的邊界。在20世紀30年代,美國走出經濟大蕭條,究竟主要是靠羅斯福總統推動的一系列新政,對經濟強行幹預,還是靠市場和企業的自救?在我看來,有關政府與市場邊界問題的讨論,是了解20世紀30年代至70年代,美國經濟發展的核心問題,也可以說是一個核心争議。

第二是國内與國際的權衡。美國獨立後的100多年時間裡,長期聚焦于國内市場建設和美洲利益争奪,那為什麼要在二戰後積極主動地走向全球,既争取經濟利益,也承擔全球責任,背後的驅動因素和關鍵決策究竟是如何做出來的,他們從中又收獲了什麼?有關這個問題的讨論,既是還原20世紀50年代以來的經濟全球化為何加速,美國起了什麼作用;也是要讨論,在全球化時代,美國和其他各國如何重新安排國内與國際的主次關系。

第三是效率與公平的權衡。這也是經濟學讨論中的核心問題,基本上沒有标準答案。在資本主義的曆史上,大部分時間是以效率優先的,它推動了市場的繁榮,確定了自由競争,形成差異激勵,但也導緻财富配置設定差距不斷拉大,社會沖突激化。但是,從1932年至1972年這四十年裡,美國究竟是繼續堅持效率優先,還是更多地考慮市場機會、收入配置設定及社會福利的公平優先?或者說是走出了很多國家可望而不可及的第三條道路:經濟效率與社會公平得以最大化地權衡和兼顧了?如果是這樣,那麼它是如何做到的?能不能持續,又給其他國家留下了什麼啟示和教訓?

第四是自由與秩序的博弈。1932年至1972年這四十年,不僅是美國經濟的黃金時代,是美國引領全球的高光時代,也是美國社會更加自由多元、美國人民更加放任灑脫的時代。無論是西方傳統觀念,還是東方主流價值,都會對此感到沖突、茫然、不适應,甚至反感。那麼,如此堪稱光怪陸離的自由理念,究竟是如何在短短四十年裡噴湧而出,并迅速與美國社會融為一體的?這種極端強調個人自由的時代,對美國社會秩序和經濟增長的影響又是什麼?尤其是和20世紀80年代之後,甚至新世紀這20年來的美國有何關聯?

第五是獨占與合作的選擇。有關這個問題,結合1932年至1972年這四十年的美國曆史,我最關注的是美元的國際地位變化。20世紀40年代,以美元為主導的布雷頓森林國際貨币體系迅速建立,但是在20世紀70年代以後,美元體系又難以為繼,為什麼它沒有徹底崩塌?為什麼直到今天,美元仍然是全球最重要的國際貨币?未來美元能否和其他貨币,美國能否和其他國家,比如中國,在新的全球格局中積極合作呢?

在我看來,以上五個觀察視角都非常重要,有利于我們從這本厚厚的《光榮與夢想》裡,獲得有價值的思考。書中大量鮮活生動的曆史事實,有助于你了解美國社會經濟在那個階段的真實經曆。

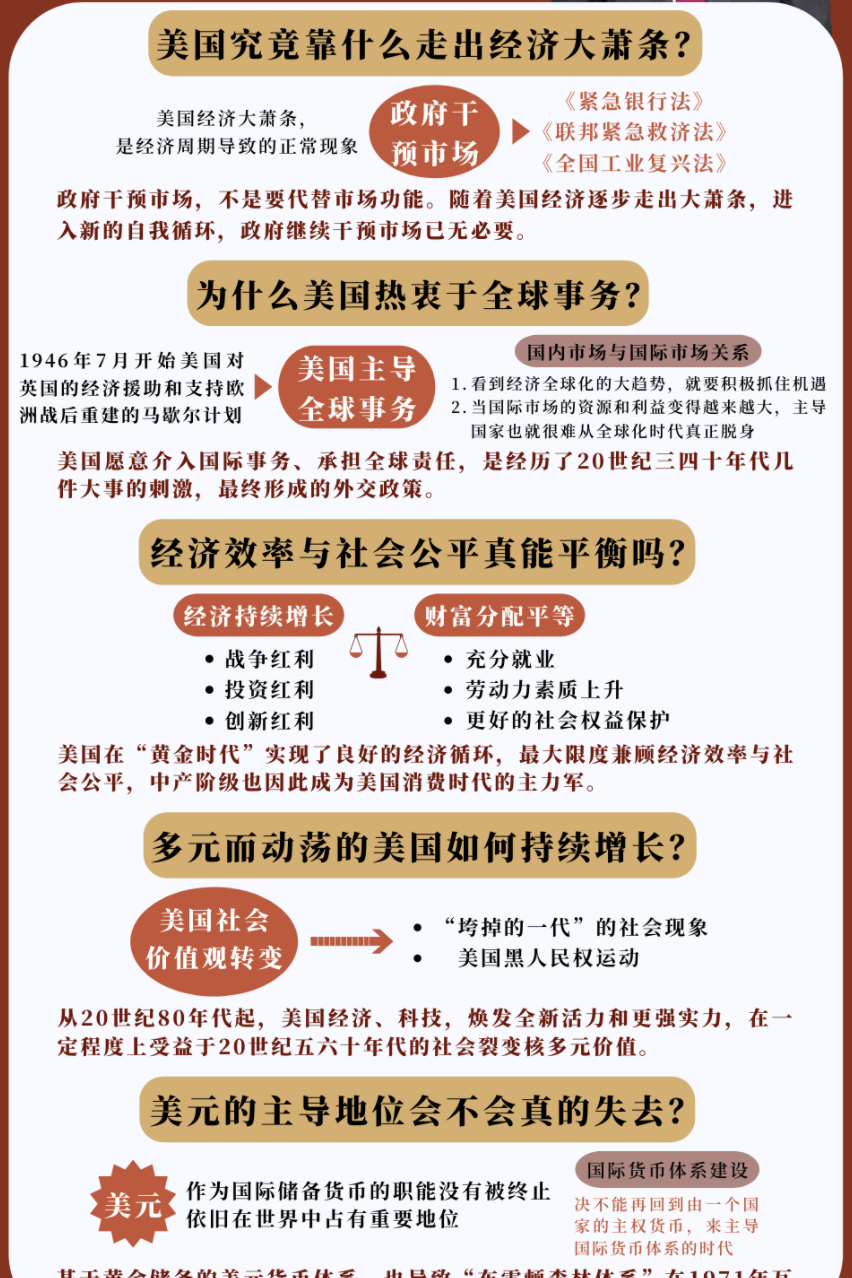

提到美國的1932年,你肯定第一個想到的就是經濟大蕭條,要全面分析美國經濟的發展,這确實是非常重要的一個時期,也是一個非常好的切口。是以我要分享的第一個主題就是:美國究竟靠什麼走出了當時的經濟大蕭條?

首先我想問你個問題:十美分硬币,這種發行量極大的硬币,它上面的頭像是誰?不是美國開國總統華盛頓,而是1933年上任的美國總統富蘭克林·羅斯福。

為什麼美國人給羅斯福如此高的尊崇?不僅因為他帶領美國赢得二戰勝利,還因為他為拯救美國經濟作出了重要貢獻。不過在1935年之後,羅斯福新政也碰到了新的挑戰和質疑,引發了有關政府與市場邊界問題的争議和思考。今天,我們就結合這一典型事件,一起來看。

美國那場經濟大蕭條,發端于1929年,之前的文章中我們曾談到,這是市場經濟的正常周期問題,繁榮與蕭條相伴相生。不同的是,這一次麻煩比較大,拖了3年多,市場也沒能自行解決問題。是以有人懷疑,市場已經失靈了。

到了1932年夏天,在首都華盛頓發生了一件大事:25000多名參加過一戰的榮民,拖兒帶女前來請願,要求政府提前兌付承諾,給他們每人發500美元退伍補償金。

按理說,這錢不算多,要不是因為大蕭條,榮民大量失業,日子過不下去,他們也不會有這樣出格的舉動。但當時美國國會和時任總統胡佛,都拒絕提前兌付補償金,因為政府手裡真的沒什麼錢。

當時,美國共有大約1500萬人,處于失業狀态。其中,像這些榮民一樣,到處流浪的窮人就有約200萬,可以說美國全國一團糟。

為了解決經濟大蕭條問題,胡佛總統也嘗試過多種辦法,但是主要都是救濟大銀行和企業。削減企業和個人所得稅,讓企業少裁員;他還削減自己的工資,減少政府開支;另外他鼓勵私人捐款,督促各州和地方政府籌款,給窮人發救濟金。

胡佛采取這些措施,是因為他堅信,美國靠商業立國,應當鼓勵工商業自救。之前,美國也出現過多次經濟危機,都是靠市場自行恢複運轉。是以,胡佛多次明确表示,反對政府過多幹預市場。

但大蕭條沒完沒了,民主黨占多數的國會也坐不住了。眼看着金融市場撐不下去,國會通過了一項20億美元的救市計劃,希望政府執行。

可是胡佛動用總統否決權,對這項計劃提出嚴厲批評,把它稱作“史無前例地濫用公共财産”。他堅持認為,大蕭條不過是暫時的公共關系問題,隻要美國企業形象改善,噩夢就會結束。

作者詳細記述了胡佛在總統任期内的種種無效的措施,其實是想說:靠市場自我調節,無法拯救美國經濟,該換換思路了。

胡佛下台之後,新思路的提出者,就是1933年3月上任的民主黨總統羅斯福。

他在1932年競選時,就曾譴責胡佛救濟大銀行和企業的做法不靠譜。他認為,應當考慮為挨餓的窮人做點實事。他的支援者喊出來的口号是:救濟窮人,向富人征稅!思路和胡佛正好相反。

羅斯福1933年上任後,緊鑼密鼓推動“百日新政”,政府全面幹預市場,他重點做了三件事,就迅速止住了經濟頹勢。

當時,美國有上千家銀行停業或破産,由于沒有存款保險制度,儲戶損失慘重。于是很多人把現金囤積起來,既不存銀行,也不敢消費。結果市面上一下子少了15%的流通貨币,流動性都成問題。

迅速實施的《緊急銀行法》宣布美國放棄金本位制,同時通過兌換收回價值3億美元的黃金和黃金證券,另外還加印了7.5億美元新鈔,并對所有銀行進行甄别,讓14700多家有償付能力的銀行重新開業,對小額存款提供保障,同時淘汰1萬多家沒償付能力的銀行。

這些舉措迅速見效,貨币重新在市場上流動,商業煥發生機,股市交易活躍,紐約交易所的股價陡增15%,群眾信心開始恢複。

之後這項救濟行動改為“以工代赈”,就是給失業者提供從事公共事業的機會。

當時,美國先後招募了200萬失業青壯年勞動力,每人工作9個月,從事植樹護林、防治水患、水土保持、道路建築等工程建設。國會還撥款50億美元,成立工程興辦署和全國青年總署,總計雇傭2300萬人,從事工程建設或公共服務,涉及美國一半以上的勞動力。

統計表明,從1933年到二戰前夕,美國聯邦政府支出的各種工程費用,以及直接救濟費用,達180億美元。也是在這一時期,美國修建了近1000座飛機場、12000多個運動場、800多座校舍和醫院。

這些工程項目,不僅為上千萬勞工創造了就業機會,也為相關上下遊産業提供了訂單,加上人們的消費增加,事實上形成了良性循環:政府投資提供工作機會,刺激私人消費和企業投資增長。

這項法案明确規定了各大企業生産的規模、價格、銷售範圍,給勞工确定最低工資和最高工時,既限制商業壟斷,也減緩勞資沖突。同時,他還積極争取中小企業主支援,鼓勵他們提供就業機會。

這些帶有臨時經濟管制的措施,雖然引起了部分工商業負責人抱怨,但由于有政府建設工程在上遊提供訂單,是以經濟逐漸循環起來。于是,羅斯褔就任總統僅僅4個月,美國的工業生産就止住了下滑趨勢。

面對“百日新政”的良好效果,要不要加大政府幹預經濟的力度呢?1934年5月,經濟學家凱恩斯到白宮和羅斯福見面,明确建議羅斯福,實施更激進的政府赤字開支計劃,加強政府幹預。

但羅斯福對此将信将疑,因為當時美國有1800萬人主要靠政府救濟生活,如果不能讓市場恢複運轉活力,政府将無法長期救濟。

羅斯福的辦法是,鼓勵個人奮鬥和中小企業發展,限制大企業壟斷,打擊商業壟斷集團、金融壟斷集團、投機倒把分子和膽大妄為的銀行家。他還希望提高遺産稅,對高收入者征收重稅等等。

這些努力獲得部分底層群眾喝彩,但在工商界受到抵制。特别是在1935年後,随着美國逐漸走出大蕭條,羅斯福新政時的兩部法案,《全國工業複興法》和《農業調整法》被判違憲。這表明政府幹預市場的做法,在美國工商界和法律主流意見裡,已不再受認可。

其實,所謂政府與市場的關系,在歐美一直是有定論的:

政府這隻看得見的手,主要管理公共事務,托底社會福利,獲得财政稅收

市場這隻看不見的手,則應當鼓勵創業創新,保護自由競争,實作差額激勵

在大多數時候,這兩方面的邊界是清晰的。

但20世紀二三十年代,人們對這個邊界問題進行了全新的思考:當經濟進入大蕭條,市場暫時失靈,政府要不要介入,如何恰當介入,哪些必須做,哪些選擇做,哪些不能做?就非常值得仔細甄别,而不能任意從事。

美國人認為,羅斯福新政對拯救美國經濟功不可沒,就在于他在市場失靈時,沒有機械恪守政府不幹預市場的原則,而是創造性地以加大公共開支和财政投資,迅速創造需求,大量消化就業,重新激活消費,進而刺激投資,實作新的經濟循環。

這其中,最難的就是政府既不能無所作為,也不能作為過度。政府幹預市場,不是要替代市場功能,而是要和市場良性互動,推動市場重新恢複活力,否則,市場會被進一步扭曲,結果将适得其反。

美國經濟大蕭條,是經濟周期導緻的正常現象。但之後幾年裡,完全靠市場自救不起作用,需要政府幹預市場。

1933年羅斯福上任後,以改革方式推動政府幹預市場,先後通過《緊急銀行法》《聯邦緊急救濟法》,以及《全國工業複興法》,穩住了金融市場,救助了失業大軍,重新激活經濟并啟動市場。

政府幹預市場,不是要替代市場功能。随着美國經濟逐漸走出大蕭條,進入新的自我循環,政府繼續幹預市場已無必要。

縱觀美國的發展曆程,它并不是一直關注國際市場、熱衷全球事務的。美國在獨立後的100多年時間裡,長期奉行的是孤立主義的外交政策,也就是隻聚焦于國内市場建設和美洲利益争奪。一直到第二次世界大戰之前,雖然美國的經濟實力早就是世界第一,但它并不是一個主導全球事務的大國。那麼美國的關注點為什麼會從美洲轉向全球?

要關注了解美國在不同時期的國内外政策,二戰前後是一個典型時期,也是政策變化的關鍵切入口。

美國真正下決心介入國際事務,實際上是在20世紀三四十年代,有三個關鍵節點推動了美國的政策變化。

當時德國、意大利在歐洲攻城略地,日本在亞洲入侵中國,加之美國軍艦在長江邊被日軍炸沉,美國國内要求介入國際事務的主張開始不斷湧現。

但更主流的意見認為,美國離亞洲和歐洲都太遠了,坐蒸汽輪船至少需要10-15天,哪怕泛美航空公司的西班牙航線,也要飛很長時間,還不如專注于國内和美洲市場。

而且,美國當時生産先進武器的能力有限,軍事實力算不上強大。比如空軍,當時納粹德國有8000架轟炸機和戰鬥機,美國隻有幾百架老式飛機;同時,美國海軍的遠端作戰能力也不行。是以一半多的美國人,仍然希望不要介入歐洲和亞洲戰事。

當時歐洲戰事激烈,德國轟炸英國考文垂後,英國處境艱難,丘吉爾給羅斯福寫信,希望美國拯救英國。

此時,美國也意識到,德國和意大利試圖吞并整個歐洲的野心,這對美國并非好事。于是美國通過《租借法案》,用武器變相支援英國和歐洲。

這樣既沒有直接和德國為敵,也幫助了其他西歐國家對抗德國侵略。美國國會還授權總統羅斯福,任何對美國國防至關重要的國家前來求援,美國都可以提供軍火、糧食等各種援助。

同時,美國和英法等歐洲同盟國相呼應,陸續介入歐洲戰場。到1943年秋天,美國國會參衆兩院,均投票支援政府出面,參與建立國際組織,維持世界和平。

這就意味着,美國各界的主流意見統一了。美國正式介入二戰後的全球政治經濟事務,推動政治磋商,維持貨币穩定,并為飽受戰争摧殘的歐洲和亞洲國家提供重建資金。

那麼美國是如何通過為歐亞各國提供戰後援助,進而深入參與并主導全球事務的呢?

首先是1945年,在美國主導下,聯合國、國際貨币基金組織和世界銀行先後成立,全球治理新秩序就此建構起來。美國成為西半球的上司者,也是以獲得巨大的經濟利益。這些國際組織也為美國主導全球事務,提供了制度保障。

其次,從1946年7月開始,美國對英國進行經濟援助,也是從這個時候起,美國開始對美洲以外事務進行深入介入,并從中擷取利益。

最後,從1947年7月開始的馬歇爾計劃,也就是歐洲複興計劃,成為美國主導西半球國際事務和經濟利益的關鍵一步。這個援助計劃先後持續4年,美國通過金融、技術、裝置等各種形式,共向戰後亟待重建的歐洲,提供了130多億美元的援助,其中90%是白給,10%是低息貸款,可以說是空前慷慨。這些舉措也表明美國政界和軍界,開始高度關注西歐的繁榮與穩定。

1946年美國總統杜魯門公開聲稱:作為世界上最大、最富裕的自由國家,美國要履行對整個“自由世界”的義務。

在作者看來,在20世紀四五十年代,美國花大錢推行馬歇爾計劃,不僅幫助歐洲國家解決了最緊迫的戰後重建困難,還在1951年促成了“歐洲煤鋼共同體”的建立,這正是今天歐盟的前身。

同時美國還意識到,要保護好美國的全球利益,不能隻靠向全球各地派駐美軍,還需要集結更多的隊伍。尤其是考慮到當時冷戰的壓力,于是國務卿艾奇遜出面撮合歐洲各國,在1949年促成了美歐12個國家,組建了強大的北大西洋公約組織,西方世界就此聯為一體。

對美國來說,耗時費力出錢幫助歐洲國家,也是在幫助自己。比如面對美國空前慷慨的援助,歐洲各國深受感動。當時英國經濟受益于援助支援,在二戰後兩年半時間裡就全面複蘇。随着歐洲國家經濟複蘇,他們從美國進口更多産品和服務,擴大了美國企業的海外市場,進一步刺激了美國二戰後的經濟繁榮。

那麼,美國從承擔全球責任中具體能獲得哪些好處呢?舉三個例子。

一是強大的金融實力。比如二戰後最重要的黃金儲備,1945年美國占世界黃金儲備總量的59%,到1948年,這一比重高達74.5%。這都源自美元和黃金挂鈎的布雷頓森林體系,以及随後美國主導建立的聯合國、國際貨币基金組織和世界銀行。這些舉措也保障了美國的黃金儲備能夠從二戰後始終居于世界前列。

二是龐大的商品貿易。比如到1947年,在資本主義世界的出口總額中,美國就占了32.5%,而英國僅為9.3%;同時,美國還通過租借法案和經濟援助,要求歐洲各國和日本在二戰後取消了貿易壁壘,為美國商品在西半球通行無阻掃清了障礙,美國貿易規模不斷做大。

三是巨額的對外投資。通過馬歇爾計劃,大量美國壟斷資本湧入歐洲和亞洲受援國。1945年,美國的海外投資為168億美元,到1949年就增加到307億美元。其中一部分投資用于海外戰略資源,比如二戰後中東的石油開采量,有三成左右被美國石油公司所控制。

是以在二戰後短短幾年時間,美國充分介入全球事務,積極擷取全球資源,大量出口産品和服務,積極進行對外投資,事實上把美國的商業主義從國内和美洲,推向了歐洲、亞洲和全世界。

在這一曆史性的重大轉變過程中,美國也以自身經曆,給我們提供了有關國内市場與國際市場關系最重要的啟示:

比如通過主動承擔全球責任,既可以在全球刷存在感,也有利于獲得主導權。隻要在國際事務中起主導作用,全球資源和利益配置設定就不在話下。

因為這已經不僅僅是一個國家的選擇,無論美國還是其他已經深入參與全球化的國家,恐怕都不能重新回到以國内市場為主的過去時了,否則損失更大的隻能是自己。

在現實中你也可以看到,過去20多年裡,無論美國多麼不滿意它巨額的貿易逆差,無論對聯合國、國際貨币基金組織、世界銀行以及世界貿易組織有多少抱怨,美國都無法真正從全球化時代退群。

減少一部分全球責任,看起來會減輕負擔,但也必然減少它在全球的影響力和各種利益。同時,由于美國相當一部分産業已經外移,它在全球控制力的下降,将直接影響其産業安全和利益分享。

從這個角度看,美國的國内市場無法封閉起來自給自足,國際市場也不可能被美國抛棄。經過反複博弈之後,如何協調國内市場與國際市場,如何恰當承擔全球責任,仍然是美國的現實選擇。

美國願意介入國際事務、承擔全球責任,是經曆了20世紀三四十年代幾件大事的刺激,最終形成的外交決策。

真正讓美國對美洲以外事務有深入參與,是從1946年7月開始,美國先後對英國的經濟援助和支援歐洲戰後重建的馬歇爾計劃。

美國主動承擔全球責任,獲得了豐厚的收益,如果減少全球影響和控制力,也将影響到美國的産業安全和利益分享。

之前講《21世紀資本論》時曾提到,美國在二戰後的1950年至1980年間,整體經濟實作了快速增長,可以說這一時期是美國發展的“黃金時代”。

與此同時,美國10%的富裕人群,他們的總收入占國民總收入的35%左右。而在這一時期之前和之後,這一比重都在45%左右。這說明,和其他時候相比,“黃金時代”的經濟蛋糕,美國的上層階級分得更少,其他階層的分得更多。

我們知道,在世界的一般曆史規律中,經濟效率與社會公平是此消彼長的,那為什麼在1950年至1980年,美國能實作二者的平衡?這是偶然的特例,還是有某種必然性?我們一起來看。

在這個“黃金時代”裡,美國的GDP從1950年的3000多億美元,增長到1980年的2.86萬億美元,30年裡增長了9倍多。雖然其他國家的經濟也在增長,但美國經濟在全球的比重仍然保持在35%至40%之間。

結合《光榮與夢想》這本書的記錄和分析,這主要受益于三個紅利:

戰争紅利

投資紅利

創新紅利

和歐亞非等大洲遭受戰争重創有所不同,美國本土不存在戰後重建問題。相反,美國是唯一可以在戰後保持農業、工業和服務業持續發展的國家,加上對全球資源和交通樞紐的掌控,美國可以說占盡了二戰後的發展先機,誰也比不了。

從1947起,美國通過馬歇爾計劃,向歐洲累計提供了130多億美元援助,幫助歐洲迅速實作了戰後重建,也奠定了美國在西半球的上司地位。這幫助美國大大擴張了海外市場。可以說這是一個曆史性機遇。

這一點我們已經多次讨論過,美國在能源、化工、機械、汽車、航空、電子、消費以及金融等各個領域,均在這一時期不斷實作技術和産品創新,比如,半導體、中央吸塵器、按鍵式電話、洗衣烘幹機等等。更好的技術與産品,再加上企業的管理效率提升、組織結構優化以及規模經濟擴張,極大促進了美國經濟快速增長。

根據《光榮與夢想》這本書中的記載,當時美國人的生活水準以及收入水準,都提高到了讓世界其他國家無法了解的高度。

具體來看,那個時期美國人的收入有多高呢?公開資料顯示,1950年美國的個人所得不到2400美元,到1980年已接近11000美元。

而在同一時期,雖然其他各國的個人所得也都大幅增長,但整體依然沒有超過美國。

比如1950年,很多國家還處于二戰後的經濟恢複期,前邊的課程中我們也講到美國通過歐洲複興計劃支援各國,各國個人所得與美國相比差距非常大。但是到了1980年,幾個重要的發達國家,它們的個人所得仍然無法趕超美國。比如聯邦德國的個人所得占美國個人所得的76%,法國占79%,意大利是70%。在地球的另一端,日本個人所得也隻占美國的72%。

在這個時期,不僅經濟大發展,個人所得更高,美國各個階層之間的财富配置設定也更加平等。10%的富裕人群,分得了大約35%的國民收入,不僅低于美國過往的曆史資料,也比英法等國要低。

40%的美國中産階級,分得了大約40%的國民收入。這個資料高不高呢?比如法國和德國的中産階級,在同一時期隻能拿國民收入的30%左右。是以說,美國在“黃金時代”盡可能兼顧了效率與公平。

那麼,美國中産階級為什麼在這個時期,能夠獲得更加公平的收入配置設定?根據作者的叙述,至少有三方面的原因:

當時美國農業、工業和服務業全面繁榮,雖然有數百萬榮民,以及新移民進入勞動力市場,但總體上青壯力勞動力嚴重不足,工資水準難以下降。

美國高等教育的規模化擴張,就是在這個時期。數百萬榮民和社會青年,通過各種方式提升綜合素質,造就了大批高素質藍領勞工和知識勞工,他們能創造更大價值,也能獲得更高收入。

書中特别提到,就在1956年,美國越過了一個重要裡程碑:制造業的藍領勞工數量,首次被中産階級和服務行業的白領勞工趕超。這些白領勞工,就是管理學家德魯克所說的“知識勞工”,他們收入更高。到1960年,美國白領勞工數量,已經是藍領勞工的3倍。

勞動力結構變化背後,是美國産業結構的大調整。也就是制造業在美國經濟中的比重,從20世紀50年代中期開始下降,而服務業的比重持續上升,美國在不斷實作産業更新,白領勞工收入也跟着上升。

這在20世紀60年代表現最明顯,大學生反戰,黑人争取民權,女性不斷解放,這些社會潮流形成壓力,促使企業和其他社會機構,不得不更充分考慮勞動者權益,政府和企業也有更大的财力來适度提升社會福利保障。

比如美國的社會福利制度,雖然無法和北歐國家相比,但從20世紀30年代起,也逐漸建立并完善。1935年,美國有了傷殘保險和老年配偶養老保險,1942年開始支付終身俸。1965年又增加了老人醫療保險。

是以,充分就業、勞動者素質上升和權益保護,都增加了美國中産階級的财富和預期,他們也成為美國全新消費時代的主力軍。

到這裡,美國在“黃金時代”就形成了一種良好的經濟循環:

經濟繁榮 -> 工資上升 -> 社保完善 -> 消費增長 -> 經濟更繁榮

這種正循環也促進了人們消費觀念的變化,金融業也開始不斷創新。

由于工資收入持續上升,社會保障有所增加,群眾對國家的未來保持信心,是以,節儉突然變得不合時宜。除了個人的收入和儲蓄,美國金融業适時推出了新的消費信貸業務,各種分期付款的産品大量出現。花光現有和未來的每一分錢,做一個大手大腳的人,成為“黃金時代”不少美國人的信條。

作者在書中感歎說,這些揮霍無度的人,像1929年的投資者一樣,依靠賒賬過日子。他們買的不是股票,而是消費品。對他們來說,生活靠的就是分期付款。

相關資料顯示,1952年至1956年間,美國消費者的債務,從274億美元,增加到425億美元,平均每年增長15%左右。其中,分期付款信貸增長了63%,尤其是汽車分期付款,4年時間增長了1倍。不過在後來的發展中,我們也可以看到,這對美國的經濟發展并非壞事。

結合美國在“黃金時代”中的發展,經濟效率與社會公平要實作平衡和協同,我認為至少需要做到兩點:

第一,要有合理的環境與機制,也就是經濟整體是在增長趨勢中,社會就業充分,産業不斷更新,推動社會财富配置設定更加公平合理,進而創造出一個數量龐大的新興中産階級。沒有這一點,社會公平無從談起,經濟效率也會受到影響。

第二,要讓新興中産階級對未來有樂觀預期,敢于把大部分收入用于消費。這其中的一個前提條件是,國家有更好的社會福利兜底,也就是要逐漸提高社會福利水準,并讓大家都能通過國家福利項目保證正常生活。比如養老保險、醫療保險、失業保險等等,也都能享有适當的公共服務。這不僅可以調節收入差距,相應地縮減社會貧富差距,也是社會公平的一種展現。如果他們為了養老、醫療或教育支出,把大部分收入轉為儲蓄,或者市場上的消費供給和金融創新不充分、也不便捷,中産階級無法成為消費主力軍,經濟增長和社會公平也會受影響。借用《炫耀性消費》那本書裡的觀點:并不是所有的浪費都不值得鼓勵,尤其是考慮到經濟持續增長。即使你買的是你并不需要的東西,但你至少促進了經濟繁榮。

是以,效率優先可以造就市場繁榮,并導緻财富差距;而公平優先可以減少社會沖突,但并不必然減緩經濟增長。至少,美國在“黃金時代”展示了第三種可能:經濟效率與社會公平可以盡量兼顧。

美國在二戰後的“黃金時代”裡,不僅實作了經濟持續增長,而且财富配置設定更平等。

美國中産階級能獲得更公平的收入配置設定,主要得益于那個時期的充分就業、勞動力素質上升和更好的社會權益保護。

美國在“黃金時代”實作了良好的經濟循環,最大限度兼顧經濟效率與社會公平,中産階級也是以成為美國消費時代的主力軍。

美國在20世紀的五十年代到八十年代,是經濟發展的“黃金時代”。但其實在這一時期,整個美國社會也充滿了自由、反叛與動蕩。

比如價值觀的轉變。之前,我們曾提到好萊塢電影《阿甘正傳》。阿甘代表了美國的正統價值觀,勤儉、執着、樂觀;他青梅竹馬的女朋友,從大學開始放縱自己,享樂人生,最終吸毒,甚至要自殺。這其實就是20世紀60年代,美國“垮掉的一代”的真實寫照。

除此之外,還有社會結構的變化,以及信仰危機的出現。20世紀60年代,在物質崇拜和消費泛濫之下,女權運動、反越戰運動、黑人民權運動,以及刺殺肯尼迪等重大事件此起彼伏,基督教信仰搖搖欲墜。

那麼,這些重大的社會變化,為什麼在二戰後美國經濟發展的“黃金時代”裡集中出現?它對美國的經濟發展和社會結構,又産生了哪些影響?

剛才提到的很多事件,我們沒法逐一展開。今天我主要選擇兩個切入點,一個是“垮掉的一代”的社會現象,一個是黑人民權運動。

其實,美國社會的價值觀轉變,尤其是對财富和物質的崇拜,可以追溯到19世紀後半期到20世紀20年代的這段時間。不過,當時普通人大多還比較窮,之前我們講到的炫耀性消費僅限于少數富裕階層。

但在20世紀20年代,随着美國經濟的快速發展,這種消費觀被媒體急速放大,進而被社會推崇。在二戰後,随着美國經濟持續繁榮,炫耀性消費從權貴階層逐漸蔓延至中産階級。

比如1950年,美國人口1.5億,其中最富裕的人群有1500萬人,占總人口的10%,他們占有美國35%的國民财富;中産階級有6000萬人,占總人口的40%,他們占有40%的國民财富。加在一起看,這就意味着50%的美國人,也就是7500萬人,支配着美國75%的國民财富。你可以想象,這種消費能力有多麼巨大。

其中,二戰後出生的新一代,從20世紀50年代末開始進入青春期,在60年代他們大部分成為瘋狂的物質消費者。

根據作者引用的資料,這群年輕消費者有1800萬至2000萬,他們每年能花費100億至250億美元,購買新潮衣物、化妝品、相機、收音機和汽車等。

但是,凡事都有兩面性。人們渴望物質财富,促進了經濟增長、企業創新和社會進步;而占有物質之後的滿足感反而遞減,這也讓那些物質崇拜者,在60年代很快陷入迷茫和空虛。

是以,當時有一部分人開始批評消費主義、反叛消費主義。像法國學者鮑德裡亞等人認為,富足的生活就是道德敗壞,必須要與之進行堅決鬥争。但這種批評,當時根本無法扭轉全社會對物質消費的迷戀,于是以金斯堡、凱魯亞克等先鋒作家為代表,他們的價值觀轉向另一個極端,成為“垮掉的一代”。

他們反權威,反傳統,反對一切主流,拒絕按照普通人的标準正常生活;他們厭棄學業和工作,不願承擔社會義務,反對世俗陳規,蔑視法紀秩序,總之就是社會的叛逆者。

他們通過一些極具影響力的詩歌、音樂、小說和各種音樂節,吸引更多年輕人一起瘋狂,以尋求刺激和絕對自由為樂,在青春年代縱欲、沉淪。這些群體創造了美國的亞文化,讓社會價值觀産生轉變,動搖了美國的社會根基。

和“垮掉的一代”追求絕對自由相呼應,對這一時期美國社會結構産生巨大沖擊的,就是非洲裔美國人掀起的民權運動。

19世紀60年代的南北戰争,在政治上确認了黑人奴隸的解放。黑人陸續成為自由人,擁有土地,也可以工作,并積累财富。一戰和二戰中,參戰的黑人士兵作戰也很英勇,戰後都市黑人中産階級開始出現,這些人在戰後受到良好教育,工作也取得一定成就。

但直到20世紀50年代,非洲裔美國人整體上仍然沒有被美國主流社會所接納。比如黑人和白人不能同校上學,不能共用衛生間,黑人的選舉權和被選舉權也有很多限制等等。

這種種反差,累積到20世紀50年代,黑人和同情黑人的部分白人聯合起來,越來越頻繁地進行抗議活動。這些抗議活動效果有限,雖然一部分比較開明的州開始改變對黑人的态度,但當時美國還有17個州,甚至包括首都華盛頓所在的哥倫比亞特區,堅持認為,公立學校把白人和黑人學生隔離分校,是合法的。這些地區的黑人是以非常不滿,不斷抗議鬧事甚至訴諸法庭。其中,以布朗訴托皮卡教育局案最為出名。

這件事後來鬧到美國最高法院,1954年5月17日,最高法院判決認為,學校的種族隔離違憲違法。于是總統艾森豪威爾帶頭,推動哥倫比亞特區的黑人和白人學生合校上課,白宮還專門招聘了黑人到秘書處工作。

但是在美國南方大部分地區,針對黑人學生的恐吓,以及其他種族襲擊事件,仍然有增無減。之後黑人群體掀起多次聲勢浩大的抗議活動,把民權運動不斷推向高潮。

比如1955年12月,阿拉巴馬州蒙哥馬利市一名黑人女裁縫,在公共汽車上拒絕給白人男子讓座,竟然被逮捕,引發當地黑人長達12個月拒絕乘坐公共交通。黑人領袖馬丁·路德·金大力聲援,美國最高法院也給予判決支援,認定在公共交通中搞種族歧視是違憲的。

更受人關注的是1963年8月,約25萬人在華盛頓林肯紀念堂前集會,為黑人争取就業和自由權利。馬丁·路德·金的演講《我有一個夢想》,成為黑人民權運動的最強音。

這些努力和壓力,最終促使美國國會在1964年通過《公民權利法案》,1965年通過《選舉權利法》,取消了美國黑人在選舉權方面受到的限制,改變了在公共設施中歧視和隔離黑人的舊制度。

但白人種族主義者和黑人極端者之間的沖突,仍然延續了好幾年。直到1968年4月4日,馬丁·路德·金在田納西州孟菲斯被槍殺,引發全國性縱火和搶劫等暴力活動,之後民權運動才算暫告一段落。

這個過程充滿了流血和犧牲,表面上看,這一時期充斥着動蕩和裂痕,但其實是美國社會結構的一種裂變。對後來的經濟和社會發展,都産生了多面的影響。

那究竟應該如何評價,這一時期美國人的個性解放、價值沖突,以及年青一代的放浪形骸呢?這一時期的多元和動蕩,是不是也為美國之後的發展補充新的營養呢?

通讀全書,我認為是的,其中有兩點非常值得關注:

一是具有獨立個性和創造性的人才,在美國越來越重要。這得益于從20世紀50年代後期開始,美國經濟總體上“脫實向虛”。制造業大量向東亞等地外遷,遵守流程和規則的藍領勞工減少;而強調科技創新和商業創意的産業迅速發展,在這些新産業中,那些有創造性思維的人才獲得了大顯身手的機會。

二是沒有過多曆史包袱的美國西海岸,成為包容多元文化、強調種族平等的新樂土,也成為各種科技創新和創業人士的大學營。美國建國後的資本主義發展,主要是在東部和南部。到20世紀60年代,大量傳統制造類、消費類的大型企業在這些地區發展起來,東部和南部也代表當時美國經濟和社會的主流。相比之下,從19世紀後半期才得到開發的美國西海岸,傳統的産業較少,更容易形成開放、多元和包容的文化。尤其是加州,這裡移民結構的多樣性和社會文化的自由度,均大于相對傳統的東部和南部。在20世紀60年代,加州大學伯克利分校就是反戰遊行和個性解放的大學營;在黑人民權運動和個性解放最熱鬧的時候,新型的風險創投和産業投資,也開始在加州矽谷出現。它們更加強調冒險精神,更鼓勵創意與個性,投資方向和邏輯與美國東海岸的同行有所差別。

到20世紀70年代末、80年代初,以加州為代表的美國西海岸已經形成一定的科技創新氛圍,對新銳的創業公司非常友好。是以1977年從哈佛退學的比爾•蓋茨,沒有在美國東部尋求發展機會,而是回到西海岸的家鄉西雅圖,創辦了微軟;以印度裔和華裔為代表的亞洲科技精英,也在矽谷找到了遠比東部地區更多的用武之地和上升空間;甚至拉丁裔和非裔精英們,也在西海岸獲得了更多發展機遇。

從這個角度看,可以說正是20世紀五六十年代美國人追求自由與個性,打破秩序與限制的各種嘗試,重新塑造了美國文化的底色。把一個等級分明、種族歧視的美國,變得更加多元、更加包容,這成為之後美國經濟和技術創新發展最重要的底層支撐。

二戰後美國的經濟繁榮推動了消費繁榮,年青一代創造了各種消費亞文化,其影響波及全球,也改變了美國的社會文化底色。

和“垮掉的一代”追求絕對自由相呼應,20世紀五六十年代的美國黑人民權運動,最終促使立法更新,改變了美國社會的慣性結構。

從20世紀80年代起,美國經濟、科技,煥發全新活力和更強實力,在一定程度上受益于20世紀五六十年代的社會裂變和多元價值。

作為目前國際上最重要的貿易結算貨币和外匯存底貨币,美元供給和貨币政策,也深刻影響着各國的金融穩定。受疫情影響,美國經濟地位在全球的影響力被削弱,美元的支配地位在逐漸動搖。很多人都開始讨論:美元會不會失去它的主導地位?

而要看清美元的未來趨勢,我想還需要再梳理美元是如何确立起來的,曾經又面臨什麼危機,因為了解曆史才能更好地預判未來。

我們先來看美元在國際上是如何崛起的。在美國成為經濟大國之後,美元并沒有立即确立自己的國際地位。雖然早在1894年,美國的工業生産總值就超過了英國,但美元的國際地位,一直到1944年才正式确定。在這40年時間裡,美元和英鎊進行了三輪複雜的博弈。

因為除了工業生産總值,從綜合實力,以及軍事和國際影響力來看,美國當時和英國還有很大差距。

比如貿易額,1900年英國最多,占全球貿易19%;德國占13%;美國隻占12%;法國占9%。三個歐洲國家一共占41%,碾壓美國,是以當時的貿易結算主要用英鎊等歐洲貨币。

你肯定知道,黃金儲備在穩定國民經濟、抑制通貨膨脹、提高國際資信等方面有着特殊作用。

1816年,英國率全球之先以法律形式确立金本位制,并于1821年開始正式實施金本位制,也就是英鎊和黃金挂鈎。到19世紀70年代時,絕大多數歐洲工業國都已經采用了金本位制,并形成了國際金本位制。

而美國國會在1900年才通過《金本位法案》,成為金本位最晚的信徒。不過,這個法案對美元的國際地位影響巨大,因為它明确了美元與黃金挂鈎。

美國自此開始用政府背書的紙币,代替金币發行。确立黃金作為美元的唯一價值标準,1盎司黃金對應着20.67美元。之後,美國不斷擴大黃金儲備,以便用于政府流通。1913年,英國黃金儲備價值2億美元;而美國的黃金儲備價值7億美元,美聯儲也建立了。

一戰之後,倫敦作為航運中心、貿易中心、經濟中心乃至金融中心的地位都被動搖,國際貿易規模不斷縮減,境外市場萎縮,導緻美元超越英鎊擁有更強的話語權,更多的國際貿易使用美元來結算,美國的黃金儲備也是以大增。

到1921年,英國黃金儲備價值8億美元,美國黃金儲備價值25億美元。到1930年,美國黃金儲備價值45億美元,占全世界黃金儲備40%左右。全球金融中心也從倫敦轉移到紐約。

之後的二戰,令歐洲國家遭受重創,黃金進一步流向美國。到1944年,美國已經擁有全世界60%的黃金儲備。加上美國的經濟實力和軍事實力,美元與黃金挂鈎,并主導國際貨币體系的條件成熟了。

真正确定美元的國際地位,是1944年7月,在美國新罕布什爾州布雷頓森林召開的國際會議。

而在此之前一年,美國參衆兩院就分别通過議案,支援美國政府參與建立國際組織,以維持世界和平,其中就包括參與建立聯合國、世界銀行和國際貨币基金組織。

不過,在布雷頓森林會議上,美國也經曆了一些波折。當時,英國并不甘心英鎊衰落,提出了一個國際貨币新計劃:建立一個新的國際貨币機關,由各主要國家的貨币,按照二戰前三年的貿易平均值計算權重。按照這個方案,英鎊在國際貨币機關占16%左右的份額,再加上英聯邦的殖民地貨币,英聯邦可以在國際貨币機關中占比35%,這會有利于英國。

但美國提出了一個截然不同的方案,方案的核心就是建立一個由美國主導、以美元為核心的國際貨币體系,進而實作美國在國際金融領域的控制權。對此,英國的代表,那個時代的經濟學宗師凱恩斯提出了明确反對。

但在國際事務較量中,個人能力、聲望以及學術地位,顯然比不上背後所代表的國家實力。最終,英國的計劃被抛在一邊,美國的計劃被各國接受。因為美國擁有最多的黃金儲備,名義上各國貨币和新的國際貨币機關挂鈎,實際上就是和美元挂鈎。

至此,一盎司黃金兌換35美元,就成為全球貨币兌換的基準。世界各國貨币都不得不和美元挂鈎,進而和黃金挂鈎,這就是以美元為核心的“布雷頓森林體系”。

在這一體系性保障下,美國的官方黃金儲量迅速增加,1948年達到21682噸,約占當時世界各國官方黃金儲備總和的75%,美元是以成為全球最重要的貿易結算貨币和外匯存底貨币。

但是,這個基于黃金儲備的美元貨币體系,一開始就埋下了緻命隐患。

作為和黃金挂鈎的國際貨币,美元的信用來自于它穩定的價值:1盎司黃金可以兌換35美元,任何國家都可以按這個價格,拿手上的美元找美國兌換黃金。

但是,如果美元的發行量增長太快,超過了美國的黃金開采和儲備量變化,這種固定比例的兌換就會出問題。這一隐患最終導緻了“布雷頓森林體系”在1971年瓦解。

從1944年到20世紀60年代初,美國經濟表現出色,美元發行量控制也比較好。但1961年開始,美國短期外債超過200億美元,遠遠多于它擁有的170億美元的黃金儲備量。

這也引發了美元的一次小危機,各國争相抛售美元,搶購黃金,并要求美國政府按照之前約定好的35美元一盎司的價格兌換黃金。

更不幸的是,1971年美國出現貿易赤字,加上在越南戰場仍然花錢如流水,美國經濟增長放緩。到1971年7月,美元危機全面爆發。

時任總統尼克松權衡再三,不得在當年8月15日宣布實行“新經濟政策”,其中核心的一條,就是停止履行外國政府或中央銀行,用美元向美國兌換黃金的義務。政策一出,立即遭到日本和西歐共同市場的反對,在這種形勢下,美國被迫同意美元貶值。

随後黃金兌換美元的價格上調9%,1盎司黃金可兌換38美元。布雷頓森林體系在運作27年後崩塌了,全球的黃金本位制到此結束。1976年,國際貨币基金組織通過《牙買加協定》,确認了各國貨币浮動匯率的合法性,全球貨币進入動蕩期。

雖然此後美元作為國際貨币的地位被削弱,包括近些年美國的經濟表現也不太景氣,以及政治等因素的交織,但是美元作為國際儲備貨币的職能,并沒有被終止。

比如從全球外匯存底來看:截至2020年底,占比最高的還是美元資産,達61%,其次是歐元資産,20%;日元和英鎊資産,各占5%左右;然後才是人民币資産,占2%左右。

再看全球支付市場:截至2020年底,美元所占的市場佔有率最高,38%,歐元其次,36%,英鎊7%,人民币2%,這看起來比外匯存底結構更均衡一些,但人民币的占比也很小。

最後看宏觀資料:2020年美國GDP是20.9萬億美元,占全球24.7%;中國是14.7萬億美元,占全球17%;日本和英國的GDP,分别占全球6%和3%左右。

由此可見,美元依舊在世界中占有重要地位。原因也不複雜,

一是美國的整體經濟實力、金融實力、軍事實力和科技實力仍然全球最強,目前沒有任何國家可以全面替代它

二是國際貨币基金組織的職能仍在延續,雖然影響力大不如前,但美國依舊可以通過它影響國際貨币體系。

不過,20世紀90年代以來,有關國際貨币體系建設,歐洲和中國也得到一個基本共識:絕不能再回到由一個國家的主權貨币,來主導國際貨币體系的時代。

是以,面對經濟全球化、多元化的格局,通過重新協商,建構更具開放性和合作性的國際貨币體系,勢在必行。

比如,國際貨币基金組織這幾年進行的重要改革,就是根據全球經濟現狀,适當提高人民币在國際貨币基金組織中的份額,提高中國的投票權;美元的份額和美國的投票權,都适度下調。

但正如之前的分析,這并不意味着美元的主導地位會迅速下降,畢竟從經濟等綜合實力來看,歐盟、中國和美國仍有不小差距。

美元在國際貨币體系中的主導地位,直到1944年才确定,和美國擁有的黃金儲備量,以及經濟、軍事等綜合實力相關。

美元與黃金挂鈎,各國貨币與美元挂鈎的 “布雷頓森林體系”,確定了美元成為全球最重要的貿易結算貨币和外匯存底貨币。

基于黃金儲備的美元貨币體系,也導緻“布雷頓森林體系”在1971年瓦解,但美元的國際主導地位沒有被終止。