《中國經濟:适應與增長》筆記

有關“中國經濟未來會怎樣?” 這個主題,我們已經學習了兩本書,

一本是《中國的經濟制度》

另一本是《現代經濟學與中國經濟》

對于張五常和錢穎一兩位華人經濟學家,如何具體分析中國的經濟增長和制度轉型,你應當有了基本了解。那麼,站在中國之外,從全球經濟的大視角來看,中國經濟究竟實作了哪些突破,還面臨什麼挑戰?除了看華人經濟學家的分析,我們也有必要聽聽國際經濟學界的有關研究。

同時,中國過去40多年來的改革開放,并不是孤立存在的。我們不能想當然地以為,中國經濟的一切增長都是從1978年開始的。我們也需要了解1949年到改革開放期間,中國經濟的情況。

基于外部視角和整體分析,我對比了很多著作,最終選擇了這本經濟學教科書,《中國經濟:适應與增長》(第2版)。這本教科書的中文版出版于2019年,之前在2006年還出過英文第1版,都廣受歡迎。作者是美國加州大學聖疊戈分校的巴裡·諾頓教授,他長期專注于中國經濟研究,編輯出版過很多有關中國經濟發展的論文和專著。

這本教科書很厚,中文版62萬字,著名經濟學家吳敬琏先生專門作序推薦,認為極有價值。仔細讀完這本書,讓我印象最深刻的有三點:

首先,作者用一篇、6章的小篇幅,概述了中國的地理環境和1949年之前的經濟遺産,并對1949年至今的中國經濟發展進行了概述。

接着,作者用五篇、14章的較長篇幅,分别從增長與發展模式、農村經濟、城市經濟、中國與世界經濟、宏觀經濟與金融,這五個主要方面,對中國經濟展開了全景式分析。這也是全書的主體部分。

最後,作者從環境與可持續增長的角度,展望了中國未來。作者提醒,在環境沒有進一步惡化之前,中國有機會改進決策争取更好的發展。

是以吳敬琏先生說,這本著作對中國經濟發展趨勢做出了“全面而不乏深刻見解的解讀,為了解這些問題提供了自己的獨特視角和見解”。錢穎一教授認為,這本書是關于中國經濟方方面面的20篇述論的文集,每一篇可以單獨閱讀,合起來就是關于中國經濟的完整概括。

是以,能有這樣一本有關中國經濟問題的完整教科書,無論對外國人還是對你我,都很重要。

雖然作者明确表達了他對于市場經濟的基本立場,但在全書各章節的論述裡,對中國曾經長期實行的傳統計劃經濟體制,以及中國不同于美國的社會政治經濟制度等問題,他都沒有采取簡單标簽化的論斷,而是盡可能中立陳述曆史事實。

特别是在讨論一些有争議的經濟問題時,比如中國的投資、人口、财政等問題,作者努力基于紮實的資料和事實,進行分析,盡可能向讀者提供平衡多元的視角,避免過度偏激。

對一位國外學者來說,從發達國家的視角,很容易對中國經濟提出批評,甚至指手劃腳,這是不少西方學者研究中國經濟問題時的通病。

在這本書裡,對于中國經濟體制的一些結構性症結,經濟領域的種種頑症,諾頓教授也常常直言不諱。但他更關注的是,每個具體問題有沒有合理的解決方法,解決方法是不是符合中國現實。

比如,在充分肯定中國農村改革的突破和成就之後,他也指出農村公共服務長期缺失,農民逐漸外流破壞了農村的基礎。但他同時也提醒,下一階段城市化和商業力量,會在農村逐漸滲透。

是以,基于這本教科書内容的完整性,立場的中立性和研究分析的建設性,我認為,它值得關注中國經濟的所有人仔細讀讀。而且作者通過完整分析中國經濟70多年來的演變,直接回答了“中國經濟未來會怎樣”這個重要問題。

諾頓教授認為,雖然中國經濟面臨的挑戰很多,但好消息是,中國有資源也有能力,去适應下一階段的挑戰,中國有可能取得成功。

正如我們之前談到的,随着中國經濟改革和發展越來越引人注目,有關中國經濟問題的研究,逐漸成為國際經濟學界的一個核心課題。對于我們更好地了解中國經濟,這種趨勢也可以說有好有壞。

好處是關注和研究的人多,說明中國重要,許多中國經濟實踐,有可能被梳理總結為新的模式或理論,無論對研究者還是實踐者,都有更好的參考價值。

但壞處也在于,人多嘴雜,大家的視角不同,運用的資料和事實不一樣,結論很可能完全沖突。這有可能會讓你眼花缭亂,對你的定力是考驗。

同時,中國在經濟改革過程中确實有很多新的摸索,完全用已有的經濟學理論去強行解釋,你也會發現,可能有力不從心的時候。

是以,如何既學會從外部視角看中國,又盡最大可能保持對中國經濟現實和基本經濟規律的認知定力,對于你和我,都是新的考驗。

從這個角度來看,巴裡·諾頓教授作為一個美國經濟學家,能以最大的學術誠意和中立性,全面深入研究中國經濟,就更值得我們尊重。

那從這本教科書裡,我們可以得到哪些有價值的啟示呢?我認為,你可以嘗試從以下五個方面來看這本書:

第一,曆史的視角。從1949年至1978年改革開放之前,中國經濟究竟經曆了哪些重大變化,形成了什麼樣的發展基礎,同時存在哪些重大挑戰,為什麼說從1978年開始,中國必須進行經濟改革開放?這部分經濟曆史,已有不少曆史結論,但很多人屬于知之不詳。從諾頓教授的外部視角,你會發現,他看到了這30年中國經濟打下的部分基礎,為之後改革開放所埋下的重要伏筆,這種梳理曆史脈絡的思路,值得學習。

第二,全球的視角。1978年以來中國的經濟改革和發展,是不是中國所獨有?它實際上遵循着什麼樣的增長與發展模式?哪些有普遍性,哪些又有獨特性,為什麼被稱為經濟的“增長奇迹”?這其中,我覺得最有價值的,就是他對經濟“增長奇迹”的準确定義和對比分析。尤其是結合東亞地區的日本、南韓等經濟體,他看清了中國改革已經走過的路,也提示了即将要走的路。

第三,辯證的視角。在20世紀70年代末、80年代初,中國農村為何會率先出現自下而上的改革突破?除了家庭聯産承包責任制,還有哪些關鍵因素推進了中國農業發展?同時又留下哪些重大隐患?這部分很重要,因為我們在此前的讨論中,重點說了農村改革的成就,但沒有很好地解釋,為什麼後來農村發展會碰到種種麻煩。

第四,發展的視角。為什麼中國的工業體系,可以在所有權并未完全解決的情況下,實作規模化和持續性增長?政府的産業政策與市場的競争探索,又是如何互相适應并提升了中國産業的競争力?這個問題涉及的發展争議,直到最近幾年還在中國學界和決策領域發生。如何從可持續發展的角度,完整了解中國産業崛起的秘密,并看到那些重要而獨特的産業競争力,對我們非常重要。

第五,未來的視角。作為深度參與全球化的一個新興經濟體,中國為何能獲得最大的收益,并避免其他新興經濟體普遍經曆的麻煩?随着經濟規模上升,中國能否在新的經濟全球化過程中繼續受益?這回到了我們之前讨論過的經濟全球化主題。如果你還記得,經濟全球化的大趨勢可能很難逆轉,那麼中國究竟如何在未來的全球化中恰當自處呢?中國的對外貿易、對外投資、外匯存底将如何變化?

是以,從這些多重視角,你可以在這本書裡找到相應的論點和論據。也正是考慮到作為教科書的完備性,諾頓教授在書中提供了極為豐富的資料、事實、圖表和注釋。

如果從國家層面說中國改革的起點,你也許會從1978年年底算起,一切經濟巨變似乎都是從那時候開始的。如果你經曆過那個時代,你還記得你的1978年嗎?

對很多人來說,1978年是全新的開始。為了接受稍好一點的教育,從小山村,搬到十幾裡外交通更友善的小鎮上,開始在鎮上的國小讀書。因為家境貧寒,他們擠住在借來的兩間小平房裡;做飯用門口的蜂窩煤爐;多數時候能吃飽,但三四月份糧食青黃不接時,也得吃蕃薯幹;除了鹹菜和蔬菜,一兩個月能用肉票買點肉吃;雖然凍不着,也沒啥像樣衣物;娛樂就是能到鎮上看場露天電影。

這些就是很多中國人經曆過的真實生活場景。諾頓教授的本意,是要向他的目标讀者,那些大部分沒來過中國、不了解中國的外國學生,做中國經濟基本的背景資訊普及。

對于經常談論改革開放的你我來說,多了解這些資訊,也有利于更好地了解:中國過去40多年的改革發展,并不是憑空出現的;中國經濟的新增長,是繼承了1978年之前的各種曆史遺産才開始的。

我們常說中國是一個曆史文明大國,但在經濟學家眼裡,其實1949年之前的中國,并沒有出現快速的現代經濟增長時期。為此,諾頓教授首先考察了三個曆史時期的傳統中國經濟。

在這從南宋到清末将近800年的時間裡,中國在政治上是封建王權時代,在經濟上是典型的傳統農業社會,90%以上的人居住在鄉村,數百年不變。

雖然這一時期中國的農耕能力很強,比如農業技術的“傳統三要素”:選種、施有機肥和水利灌溉,從南宋開始中國就明顯領先。但這種相對高效的傳統農業體系,有賴于密集的勞動力投入。是以土地的機關産量雖然可觀,但人均勞動力的産出卻有限。

你可能會說了,當時也有連接配接周邊鄉村的初級商業網絡,商貿不是也很發達嗎?但是縱觀曆史,你會發現,當時有強制性的社會流動障礙,使得成規模的商品市場無法出現。加上封建王權更疊起伏,财政危機時有發生,經濟和環境持續惡化,根本無力應對西方國家的挑戰。

辛亥革命給傳統中國提供了一個走向現代化的契機,紡織等現代産業開始發展,現代運輸和通信也帶來了新機會,其中上海租界和東北地區發展最快。

特别是1927年至1937年間,中國開始有了基本的經濟發展架構,教育、農業、技術都有所起步。但就在中國現代化剛剛露出苗頭之時,日本全面侵華戰争爆發,中國經濟、特别是工業化探索就此暫停。

在這12年裡,中國連續進行了抗日戰争和解放戰争。從經濟角度來看,僅有部分軍事工業和戰時紡織産業有所發展。

為了支付巨額戰争費用,當時的國民政府不斷加印鈔票,導緻全面惡性通貨膨脹。最終,在這些因素的影響下,中國的經濟基礎被嚴重毀壞。

根據經濟史學家麥迪遜的測算,1700年時中國的人均GDP是世界平均水準,然後從1840年鴉片戰争開始迅速下降;到1913年,中國人均GDP隻相當于世界水準的40%;到1949年,進一步下降到世界水準的20%左右。是以,要說當時的中國“一窮二白”,真是絕無虛言的曆史事實。

那麼從1949年新中國成立到1978年改革開放,在這近30年時間裡,一個全新的中國經濟又是如何重建起來的,有哪些重大突破,又有哪些缺憾?

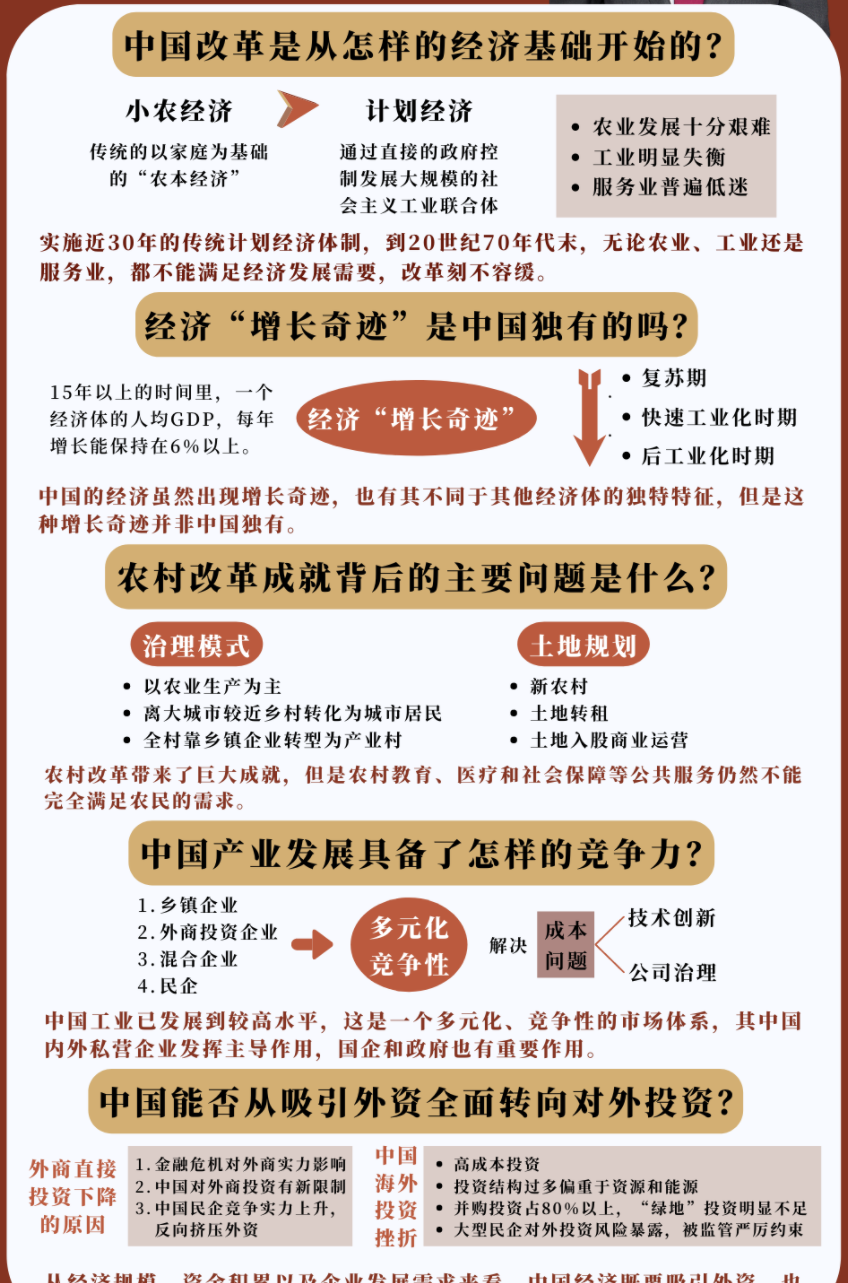

從基本經濟制度上看,諾頓認為新中國最大的變化,是放棄了傳統的以家庭為基礎的“農本經濟”,也就是小農經濟,開始通過直接的政府控制,也就是計劃經濟,發展大規模的社會主義工業聯合體。

這是非常重要的外部觀察視角。當時新中國全面向蘇聯學習,通過對經濟資源的集中統籌和計劃配置設定,确定了優先發展重工業的重要戰略。為此,中國經濟體制和經濟發展,出現了四個重要變化:

一是全面實行蘇聯式的傳統計劃經濟體制,也就是“指令經濟”。政府機構從中央到地方,負責配置設定各種經濟資源。

二是企業全面國有化,重點發展各基礎工業部門,尤其是重化工業。經過近30年努力,也初步形成了工業體系。但企業之間的資源和産品調配,基本服從于國家計劃或上級投資決策,不以盈虧作為評價依據。

三是農産品價格被壓低,農業和農村為工業和城市發展,做出了長時間的巨大讓利。我們看看這29年裡,全國人均糧食産量的變化:1949年是209公斤;之後随着農業生産恢複,到1956年上升到307公斤;但到1961年,由于優先發展重化工業,加上自然災害,糧食産量又退回到209公斤;直到1975年再次恢複到307公斤。

四是經濟持續增長但消費嚴重不足,首先,從中國官方公布的資料看,1952年至1978年的26年裡,中國GDP從679億元,增長到3679億元,看起來不算差。但在這期間,中國的經濟起伏比較大,整體經濟不算穩定。其次,從具體經濟部門的核算來看,諾頓教授認為,這一時期重點發展工業,中國工業部門的核算價格體系偏高,而農産品核算價格體系偏低,是以這一時期中國經濟增速,實際上被誇大了。

是以諾頓教授認為,從1949年至1978年,新中國雖然超越了過去一窮二白的破敗狀況,建立了初步的工業體系,但總體仍然欠發達。無論農業、工業還是服務業,都不能滿足經濟發展的需要,越來越難以為繼。

首先是農業發展十分艱難。由于耕地面積多年未變,而當時全國實行的集體公社和生産隊制度,又限制了農業生産力的發揮,再加上人口數量明顯增加,導緻全國糧食生産無法完全滿足人民生活需要。與此同時,農村勞動力的剩餘情況日益嚴重:在這20多年裡,農業勞動力以每年2%的速度增長。到1978年,農業勞動力相對于1952年增加70%左右。但是由于全國耕地幾乎沒增加,農村的隐性失業很嚴重。正是在這樣的大背景下,以安徽小崗村為先導,全國各地農村從1978年底開始,陸續實施土地包産到戶,有力推動了中國經濟改革的艱難起步。這一點我們之前已經詳細探讨過。

其次是工業明顯失衡。由于市場、技術、管理和資源等各方面的短缺或錯配,初步形成體系的中國工業,在這20多年裡增長并不穩定。在諾頓教授看來,中國當時将工業發展的重點,放在了資本與技術密集型的重工業,卻忽視了更适合中國發展的勞動密集型消費工業。是以,随着大量稀缺的資源投入,中國在東北等地創立了重要的工業基地,但這些工業資産的使用效益比較低,到70年代末,改革也刻不容緩。

第三,服務業普遍低迷。1952年,服務業占GDP的29%左右;到了1978年,服務業占比下降到24%,表明這一時期中國的經濟結構和産業布局已經失衡,商業萎縮比較嚴重。比如之前提到過的餐飲業,由于市場被限制,加上食品供應短缺,餐飲業被全面國有化,規模越做越小。1952年,全國平均每676人對應着一家餐館;到了1978年,全國平均8189人,才對應一家餐館。是以你或許可以進一步了解,那個時候,外出吃個飯有多難。

整體來看,從農業、工業到服務業,從國家經濟到群眾生活,都出現了普遍的産業失衡和發展阻礙,是以到了1978年,改革也變得刻不容緩。

1949年之前三個曆史時期的中國,并沒有出現快速的現代經濟增長時期,都隻能算是“傳統中國經濟”。

從1949年至1978年,新中國超越了一窮二白的破敗狀況,建立了初步的工業體系,但總體仍然欠發達。

實施近30年的傳統計劃經濟體制,到20世紀70年代末,無論農業、工業還是服務業,都不能滿足經濟發展需要,改革刻不容緩。

你肯定知道,從1978年改革開放以來,中國經濟的方方面面都發生了巨大變化。是以,關于中國經濟“增長奇迹”的說法,開始廣為流傳。

不過,我們在之前分享錢穎一教授的《現代經濟學與中國經濟》時曾詳細談到,他認為中國經濟的高速增長并不特殊,碰到的問題和未來的發展也不特殊。對此,諾頓教授也持同樣觀點,他的的研究方法簡單明了,通過對比中國和其他發展中經濟體的增長曆程,得出兩點重要結論:

一是城鎮化是經濟結構變化的核心驅動力。這一點在中國的具體表現和實施路徑有獨特性:一方面城鎮化和工業化結合緊密;另一方面中國沒有把農民直接轉變為城市居民。關于這一點結論我們明天再細講。

二是1979年之後,中國經濟的快速增長以及GDP的結構變化,和其他發展中經濟體曾走過的道路并無本質差别。尤其是和日本、南韓等東亞經濟“增長奇迹”相比,中國驗證了更多的增長普遍性。

這兩點都是非常有啟發的研究思路,今天我們結合諾頓教授的闡述,着重看下什麼是經濟“增長奇迹”,中國的經濟“增長奇迹”又是否具有獨特性?

雖然我們經常聽到中國經濟“增長奇迹”的說法,但是在國際上,它并非專門用來描述中國經濟。實際上,這個詞最早是對20世紀50年代中期以來,日本經濟增長的總結。之後,也用于描述南韓、泰國,以及中國台灣等東亞經濟體的增長。

那到底什麼是經濟“增長奇迹”呢?根據諾頓教授的定義,它是指在15年以上的時間裡,一個經濟體的人均GDP,每年增長能保持在6%以上。

請注意,這個定義很重要,因為它的核心名額是人均GDP增長,這就意味着它不僅和GDP總量增長有關,還和同時期人口的增長有關。

按照這個定義,諾頓教授認為,曆史上其實隻出現過三次這樣的“增長奇迹”,更巧的是,它們都出現在東亞地區。接下來,我們逐一來看。

第一次“增長奇迹”,發生在1955年至1973年的日本。日本在二戰後經濟起飛,雖然日本人口在這一時期也有增長,但GDP增長更快。在這18年裡,日本每年人均GDP增長達到8%,令全世界驚歎。

第二次“增長奇迹”,發生在1982年至1996年。幾個東亞經濟體以較高的速度增長,比如南韓每年人均GDP增長7.4%,泰國增長7.8%,中國台灣地區增長7.1%,直到1997年亞洲金融危機發生。從增長延續15年的時間上看,這次“增長奇迹”算是剛踩及格線。很多人曾經假設,如果沒有1997年的亞洲金融危機幹擾,這幾個東亞經濟體很可能創造更大的增長奇迹,世界經濟格局也會進一步改寫。

第三次“增長奇迹”,就是1978年以來的中國大陸。不過,對于中國經濟這40年來的增長速度,諾頓教授在書中指出了不同統計口徑的資料差異,以及由此帶來的對比研究困惑。正如昨天我們談到,諾頓教授認為,1978年中國的經濟統計裡,存在高估工業品價值,低估農産品價值的情況。那麼在過去這40年裡,對中國GDP的增速測算,就需要重新評估。按照中國官方公布資料,1978年至2017年,中國的GDP總量從3679億元人民币,增長到82萬億元人民币,人均GDP的年均增長接近9%;但根據世界銀行換算成美元的可比價格,中國GDP從1495億美元,增長到12.24萬億美元,人均GDP的年均增長在6%以上。

雖然對資料有不同看法,但諾頓教授也承認,無論如何測算,中國從1978年以來的經濟“增長奇迹”都是确定的。而且,不同于東亞經濟體之前的兩次“增長奇迹”,中國大陸具有明顯特征:

一是中國經濟的高速增長持續時間超長,從1978年以來,延續30多年。直到2014年以後,中國人均GDP增速才開始逐漸下降到6%左右。

二是中國經濟增長涉及到的人數最多,達到13億人,數倍于日韓等東亞經濟體。

很顯然,中國經濟的增長奇迹,存在更長時間、有更多人口受益。

諾頓教授随後在書中也進一步分析指出,從1978年以來,中國經濟并非始終保持平穩增長。

1978年以來,中國經濟有三個高峰增長階段,分别出現在1984年至1985年,1992年至1994年,以及2006年至2007年。在這三個階段,中國經濟的年均增速都在12%以上。而且,每一次都是在中國經濟政策放松之後。也就是說,每個高峰,都對應着一個由制度變遷引發的,加速結構調整的時期,同時這個高峰也是對前期政策壓制的強烈反彈。我認為這個觀察非常有價值。

我們以第一階段,1984年至1985年的增長高峰為例,諾頓教授分析認為,這是由兩方面原因導緻的。

一方面是你比較熟悉的,經濟增長明顯受益于前幾年,農村聯産承包責任制所取得的巨大發展成果。這不僅解決了糧食問題,而且出現了農民收入增長、農村基建增長,以及鄉鎮企業的早期繁榮。

另一方面你可能不太了解,1981年至1982年,中央曾明顯削減投資,進而導緻基建和工業增長低迷。這一削弱政策在1983年有所放松,一下子就刺激了中國基建和工業投資的大反彈。

按同樣的思路,我們再看第二階段,1992年至1994年的增長高峰。諾頓教授認為:這不僅是*南方談話後,中國加速改革和放松市場的結果,也是1989年之後,政治經濟緊縮期結束,帶來了巨大的增長紅利。

相應的,第三階段2006年至2007年的增長高峰,就不僅是中國加入WTO之後,以及國企改革所帶來的雙重紅利釋放,這還與之前的國企重組和亞洲金融危機,造成的雙重經濟放緩時期,逐漸結束有關。

從諾頓教授對中國三個增長高峰的分析,你有沒有發現他的研究思路?就是既從經濟規律角度,尋找中國經濟增長的必然性;也從現實政治經濟和制度變遷角度,尋找中國增長的特殊性。

好,剛才我們從時間和整體上,分析了中國經濟的“增長奇迹”。除此之外,諾頓教授還花了不少篇幅,從GDP構成,看産業結構變化,對中國經濟增長的影響。

比如中國的一、二、三産業結構,在諾頓教授看來,1978年以後,中國事實上經曆了三個重要變化的時期:

第一個時期,是1978年至1991年,他稱為“複蘇期”。在這個階段,農業和服務業增長最快,整體結構變化比較溫和。農業保持着領先地位,服務業從傳統計劃經濟壓抑中釋放出來,開始高速增長。

第二個時期,是1991年至2012年,他稱為“快速工業化時期”。在這個關鍵階段,全球市場關聯,中國改革加速,工業在中國GDP中所占的比重,迅速上升,中國成為無可争議的工業大國和制造業大國。此時,農業在中國GDP中所占的比重,開始大幅下降。也就是說,中國在這關鍵的20年裡,全面實作了工業化,告别了工農業并重的産業結構,實作了曆史性轉變。同時,服務業占中國GDP的比重,也呈現出強勁的增長潛力,基本上和工業同等重要。

第三個時期,從2012年至今,他稱為“後工業化時期”。到2016年,工業占中國GDP的比重穩定在40%左右,服務業占比略有上升,接近工業的比重,但還沒有完全引領中國經濟增長。

諾頓教授分析認為,中國農業和工業的發展,已經完全市場導向,而中國服務業還有很多領域沒有市場化。比如在金融、教育、醫療等領域,管制和壟斷也比較明顯。是以在2017年寫這本教科書時,他一方面看好中國服務業的增長潛力,同時也強調這就需要特定行業逐漸降低進入壁壘。

到這裡,我們也可以回答文章開頭的問題,中國的經濟雖然出現增長奇迹,也有其不同于其他經濟體的獨特特征,但是這種增長奇迹并非中國獨有。

增長奇迹,首先被用來描述日本在1955年至1973年的經濟高速增長,之後也用于描述南韓等東亞經濟體和中國大陸的高速增長。

1978年以來,中國經濟并非始終平穩增長,而是有明顯的高峰增長階段。

從中國産業結構變化來看,中國農業和工業的發展,已經完全市場導向,但服務業也還有部分領域沒有市場化。

1978年底從小崗村開始的農村改革,當時它迅速得到決策層确認,并在全國推廣。到1984年,全國普遍實作糧食增産和農民增收,中國農村改革取得巨大成功。此時,過去延續了幾十年的農村集體生産方式,生産隊和人民公社等農村集體組織,在全國已經不複存在。

結合當時中國農村的發展情況,諾頓教授認為,農村改革在取得巨大成就的同時,一些結構性缺陷也開始陸續顯現,給鄉村治理和農村發展,留下了很多不确定性。接下來,我們跟随諾頓教授的分析,一起來看。

你肯定知道,在傳統計劃經濟時代,農村受到很多管制限制。到了1978年之後,農村改革帶來了糧食增産和農民增收,但化整為零也帶來新的治理挑戰。

從數量上看,1978年之前,中國共有330萬個自然村落,容納了近8億農民在當地生産生活。之後随着農村改革推進,特别是鄉鎮企業、城市化和工業化程序加快,這些自然村落不斷合并。到2012年,合并成58.8萬個行政村,形成中國農村的基層治理單元。

由于各地的經濟發展水準不一樣,各行政村的發展和治理模式也不盡相同。具體來看,大緻有三種主要類型。

第一類最多,也最辛苦。他們繼續以農業生産為主,要麼産主糧,要麼産棉花、蔬菜、水果等經濟作物,主要還是靠農業生産獲利。

第二類數量上也比較多,也很幸運。離大城市較近的鄉村,比如北京西部的四季青鄉、東部的東風鄉,以及成都附近的龍泉驿等,随着城市擴張,他們的土地被整體征用,農民獲得了補償,轉化為城市居民。

第三類比較少,發展有好有壞。全村靠鄉鎮企業轉型為産業村,比如一度名聲在外的北京韓村河,天津大邱莊,河南南街村以及江蘇華西村等。這些鄉村逐漸公司化,不再種植糧食,以建築等勞動密集型産業為主,直接獲得産業發展收益,村民們有相對平均的收入配置設定。

很顯然,第二類模式融入城市化,不再有鄉村治理;第三類模式有村裡負責治理和公共服務。最難的是第一類模式,仍然以農業生産為主,但農戶的高度分散耕種,所帶來的的治理結構的變化和智力的現實困難,也非常多。典型的就是公共服務比較差,尤其是在教育、醫療和社會保障等方面。

從20世紀80年代後期開始,各級政府也适度加大了對農業、農村和農民的公共服務投資。比如興辦學校和醫療服務網絡,提供國家規定的義務教育,以及最基本的農村合作醫療服務。但和農民們的實際需求相比,這些公共服務仍然不到位。

比如,當時農村的教育網絡雖然全面覆寫,但由于總體投入不足,招不到足夠的老師,加上部分地區挪用教育經費,老師工資時常被被拖欠。因為家境貧寒或家庭對教育重視程度不夠,很多農村孩童早早辍學打工。同時,農村基本醫療服務也存在缺錢、缺人、缺少教育訓練的情況。

是以,諾頓教授分析認為,農村改革的最大麻煩,就是農村公共服務長期缺失。

在農村公共服務之外,諾頓教授也發現,在各地土地财政和招商引資的浪朝下,鄉村土地使用的決定權,成為各方面的争奪焦點。這既給部分農村帶來新的發展機遇,也造成很多配置設定不公和地區發展差異。

前邊我們講過,農村土地所有權歸國家和集體所有,農民們雖然分田到戶了,但土地使用的最終決定權,由村委會和上級部門決定。為了本村鄉鎮企業發展、城市擴張規劃、基建投資和招商引資,可以有償征用農民土地。

20世紀90年代以來,為了讓更多土地,能被納入當地基建和招商引資的範圍,村委會、鄉鎮和各地縣級行政機構,共同推動當地做了幾件事:

一是把自然村合并成更大的行政村,修建規劃好的村民集中居住區域,真的實作了“樓上樓下、電燈電話”的新農村生活,有些地方把這種稱為新農村小區,但是也有很多村民并不習慣這種生活方式。

二是重新把土地,通過轉租轉包,集中到擅長耕種的農民手上,鼓勵他們種好糧食和經濟作物。這種方式雖然沒有改變農村土地聯産承包責任制,但調整了原來過于分散的耕種方式。這種集中耕種的方式出現,有一個重要原因是部分青壯年勞動力外出打工,村裡隻留下老弱病殘的親屬,土地被大量抛荒。他們隻能低價甚至免費轉租轉包,以免分到戶的土地因長期抛荒而被集體收回。

三是把大量更改了用途的閑置土地或宅基地,重新打包,要麼提供給國家做基建,要麼有償轉給政府招商引資,又或者給房地産公司做開發。原來分到田地的農民,則是通過以土地入股的形式,進入商業營運。

這些新探索,部分解決了農村土地從分散到集中的營運效率,在一些地區提高了農民收入,也促進了部分村民向城鎮轉移。但由于農村土地的國有和集體産權性質未變,在土地規劃時,利益糾紛也時常出現。

諾頓教授進一步認為,在剛剛我們講到的農村治理模式和土地規劃中,其實真正受益的,隻有少部分率先發展鄉鎮企業的農村。

你可能不知道,鄉鎮企業并不都是1978年之後才出現的。早在1958年至1960年“大躍進”時期,就鼓勵公社社員組建施工隊和開辦工廠。但在随後的饑荒危機中,這些社辦企業紛紛倒閉。

之後在20世紀70年代,中國農村出現了第二次嘗試,主要是為農業提供生産品。但隻為農業提供生産品,做不大中國的鄉鎮企業。是以在1979年之後,随着農産品生産效率提升,中央對農業和農村的管制開始放松。集體性質的鄉鎮企業受到政策鼓勵,在有勞動力和市場條件的地區,以建築、農産品加工和其他消費品加工為主,新的鄉鎮企業不斷湧現。

這就解放了農村剩餘勞動力的生産能力,鄉鎮企業是以迅速發展。1978年就吸納了2800萬農民,到20世紀90年代中期,在鄉鎮企業工作的農民猛增到1.35億人。鄉鎮企業創造的增加值,也從1978年占GDP的6%左右,增加到1996年占GDP的26%之多。

但在這些華麗的資料背後,諾頓教授也發現,真正獲得鄉鎮企業發展紅利的,主要是江蘇、浙江和山東等沿海省份。他們貢獻了全國鄉鎮企業産值的一半左右,很多内陸省份的勞動力,流動到這些沿海鄉鎮企業,做大了他們的産值,但這些勞動力家鄉的田地沒有人耕種。到20世紀90年代後期,随着大量沿海鄉鎮企業被私有化,加上市場開放程度、外商投資進入等因素,中國不同地區的農村,出現了巨大發展差異:東部沿海地區農村相對富裕,中西部地區農村相對貧窮,特别是青壯年勞動力外流,加大了中西部地區的發展難度。

這也是為什麼,從2013年以來,中央全面啟動精準扶貧,大力推進脫貧攻堅的主要原因。目的就是解決落後地區農村發展和農民增收。

農村改革帶來了巨大成就,但是農村教育、醫療和社會保障等公共服務仍然不能完全滿足農民的需求。

農村改革後重新進行的土地規劃,部分解決了農村土地從分散到集中的營運效率,但也帶來利益紛争。

鄉鎮企業快速發展,促進了東部沿海地區農村發展,也吸引了大量中西部青壯年勞動力流入,農村地區間發展差異由此拉大。

你可能在新聞中聽到過,自2010年以來,我國制造業已經連續11年位居世界第一,制造業大國的地位可以說不容撼動。和以往的初級加工制造業相比,目前我國在一些領域内也取得創新突破,産業結構更新也開始加快。

那麼中國是如何實作産業規模化和持續增長的,在全球的産業競争力又能否持續?我們一起看諾頓教授的分析。

在諾頓教授看來,以制造業為代表的中國工業經濟領域,是一個國内外私營企業發揮主導作用的市場經濟體系。但這又不是一個标準的市場模式,因為國企和政府也在其中扮演重要角色。

在我看來,諾頓教授這個重要判斷,包含了非常豐富的内容,是觀察中國工業體系曆史和未來的一個恰當視角。

首先,外企和民企已成為中國工業領域的主導者。具體來看,它們主要占據了市場兩端。比如在晶片、數控機床和飛機發動機等高精尖制造領域,是外企的天下,中國本土工業競争力不足;而在服裝鞋帽、家電機械以及五金電子等領域,中國民企在全球領先。

其次,國企和各級政府,并非中國工業領域的旁觀者,各級政府在産業政策、産業布局等方面發揮了重要作用。同時在高鐵、汽車、造船和飛機生産等有關鍵技術門檻、并且對資本要求較高的領域,很多國企的競争優勢非常明顯。

最後,這是一個獨特的市場經濟體系,既開放競争,又限制管制,有全球普遍性,也有中國獨特性。之是以會如此,諾頓教授認為,這和20世紀80年代以來,中國推進的經濟體制改革緊密相關。

其中最吸引他的,就是中國在沒有大規模私有化的情況下,完成了多次工業革命和産業轉型,形成了全新的工業體系。這個體系既多元又充滿競争,既容納充滿活力的小型企業和混合型企業,也容納高效率的外企和民企,還可以容納面臨治理挑戰的國企,堪稱全球樣本。

諾頓教授認為,推動中國工業體制改革最重要的因素,就是多樣性的新進入者分階段進入,也就是說逐漸接納新企業的進入,進而穩步創造一個競争激烈的産品市場,這一點令他印象深刻。

第一批新進入者,是20世紀80年代的鄉鎮企業。他們水準不高,通過集資進入簡單生産領域,但對傳統工業改革起到了催化作用。

第二批新進入者,以90年代的外商投資企業為代表。他們有較高的技術,還有全球市場經驗和供應商網絡,是以他們的優勢保持了較長時間,2004年至2006年達到産出峰值,是中國學習的榜樣。

第三批新進入者,以聯想、TCL、中興等混合企業為代表,他們主要在IT、電信等高新科技領域做大做強,成為科技産業的先驅。但他們在核心元器件等關鍵技術領域存在短闆,創新壓力不小。

第四批新進入者,就是各類民企。他們涉及的産業領域最廣,規模有大有小,技術有高有低。他們前赴後繼,适者生存,對市場變化非常敏感。像萬向集團、福耀玻璃和農夫山泉等企業,均是各自行業的領先者,在其他細分領域還有大量隐形冠軍企業。

就這樣,一個多元化和競争性的産業格局,在中國形成了。那它是否具有可持續的全球競争優勢呢?我們接着來看。

中國産業競争力的未來,要面臨的第一個擔憂,就是成本問題。

比如經濟學家張五常,曾經對中國2008年實施新的《勞動合同法》持明确的保留意見。他認為,這部法律的本意可能是想幫助收入不高的人群,但确實擡高了勞動力成本,會讓中國丢失很多産業機會。

現實也确實在印證他的擔憂。比如在2008年之後,像服裝玩具電子等低附加值,但又是勞動密集型的加工制造業,有一部分從中國遷往越南、緬甸、印度和斯裡蘭卡,因為這些國家勞動力成本明顯更低。

但諾頓教授也注意到,過去30多年裡,中國已經形成了産業叢集和上下遊産業鍊優勢。也就是說,有些不完全靠勞動力成本起作用的行業,很難遷走。

比如蘋果公司,曾在2019年把部分電腦生産線遷回美國。但在裝配生産時,他們需要訂購一種小螺絲釘,卻怎麼也無法在美國找到合适的供應商,最終不得不重新到中國訂購。

得到App有一位很受歡迎的施展老師,在他寫的《樞紐》這本書裡,也講過一個類似案例。三星把某些産品生産線,從中國轉移到了越南,但真正轉移的隻是組裝環節,其上遊環節,仍然高度依賴中國。

雖然如此,你可能還會問:那又怎麼解釋這兩年,這麼多中國制造企業,被晶片等核心元器件逼得發瘋呢?這就涉及中國在産業領域真正需要加強和突破的關鍵領域,究竟是什麼?關于這個問題,諾頓教授在書中有很多分析讨論,答案是兩點:

一方面涉及技術創新

一方面涉及公司治理

我們分别看看。

首先,技術創新的緊迫性,對中國産業的長期競争力至關重要,這是基本共識。問題是怎麼做?誰來做?其中政府應當承擔什麼樣的責任和角色,政府的技術産業政策會推動創新,還是會引發摩擦?

對此,諾頓教授明确表達了他的擔憂。他認為,通過産業政策提供補貼和隐性擔保,來吸引投資者和企業搞創新,很容易造成浪費,并扭曲行業發展。比如,前幾年政策扶持的光伏産業,就有深刻教訓。

他提醒,中國在創新方面也擁有優勢,比如巨大的領先市場,龐大的制造業基地,以及中國人的創業和冒險精神,等等。

也就是說,中國還是應發揮個人、企業和市場的作用,通過提高教育水準,建構創業投資體系,加強全球合作,進而充分激勵創新。中國不必、也不太可能關起門來搞創新,更不需要什麼都自己創新。

其次,關于國企和民企的公司治理,諾頓教授認為,從長期來看,也會直接影響中國産業的競争力。這其實是非常中肯的意見。

之前,外界對國企的管理營運效率,有一些批評意見。諾頓教授認為,這些對國企的擔憂和批評不無道理,比如所有權和經營權如何恰當協調,如何激勵國企員工創新,如何減少政府的過度幹預,等等。

但千萬不要以為,民企機制靈活,就沒有國企那樣的公司治理挑戰。實際上,多數中國民企的成立時間不長,經曆的市場考驗有限,在如何建立成熟的現代企業管理制度上,民企普遍存在差距。

諾頓教授講的,其實是比較現實的情況。近年來,中國民企爆發經營危機和金融風險,可以說比比皆是。有的偏離主業,在無關多元化方面走得太遠;有的藐視常識,在管理結構上随心所欲;還有的路徑依賴,試圖把昨天偶然成功的模式,用于今天已經變化的環境。

總之,面對日益複雜的全球競争環境,如果中國不能在關鍵技術上有創新突破,或者無法在公司治理上有提升改進,随着中國商業成本進一步上升,要長期保持産業競争優勢,确實不太容易。

中國工業已發展到較高水準,這是一個多元化、競争性的市場體系,其中國内外私營企業發揮主導作用,國企和政府也有重要作用。

中國擁有豐富的産業叢集和上下遊産業鍊優勢,那些并不完全靠勞動力成本起作用的行業,很難從中國遷走。

要保持中國在産業領域的長期競争力,既需要突破技術創新,也需要加強公司治理,對國企和民企都是如此。

最近十幾年來,你肯定不斷看到或聽到,中國居民和中國公司,在全球買買買的新聞。中國居民,花的是小錢,買車買包買奢侈品,這些跨境消費很熱鬧;中國企業,花的是大錢,買樓買地買項目,從産業公司股權,到世界五百強公司,十億百億的收購都不在話下。

資料顯示,到2014年,中國對外直接投資和中國企業在第三地的融資再投資,加在一起達到1400億美元,比中國當年引進的國外投資還多200億美元。

那麼,為什麼中國從過去需要引進外資的資金流入國,迅速變成了在全球激進投資的資金輸出國?面對複雜的國内外政治經濟形勢,中國公司和中國投資,又應當如何與世界和諧相處?

作為一個發展中的經濟體,中國吸引外資和對外投資,都是從發展對外貿易開始的。在諾頓教授看來,中國過去40年的發展有個重大成果,就是變成了全球最大的貿易國。

2009年中國出口總額世界第一,2012年中國進出口貿易總額世界第一。從貿易量占GDP的比重來看,中國也遠高于美國、日本和印度。雖然最近十幾年來,中國消費和投資持續上升,但貿易對中國經濟的重要性顯而易見。

提到貿易,就離不開它背後的投資,既有外資投入中國,也有中國投資海外。這種貿易和投資的雙向互動,從20世紀八九十年代就陸續開始了。

首先起步的,就是外商直接投資。80年代從中國沿海地區開始,主要投資來自于港澳台地區,或者通過港澳台轉入的外資。很快,深圳等經濟特區和上海,成為吸引外資的重點地區。

到了1992年至1993年,外商投資迅猛。在諾頓教授看來,這主要是因為當時中國的政策變化。在1992年之前,外商投資受到很多限制;1992年之後,中國全面向市場經濟轉型,房地産等很多行業都向外資開放,外資奔湧而來。

這個投資洪流有多大呢?諾頓教授用了一系列名額來衡量。

第一個名額,是外商直接投資占中國GDP的比重。1991年之前,外商直接投資的比重都沒有超過1%;但從1992年開始,這個比重先升到2%以上,再升至4%以上,直到1994年達到空前的6%;之後一直到2003年,這個比重都在3%以上。

第二個名額,外商對中國的直接投資在各産業的集中度,其中70%以上集中在制造業。是以說,中國成為制造業大國,不隻是中國企業自己努力的結果,外商直接投資,也是重要而關鍵的推動力。典型的是中國汽車行業的崛起,之前我們曾談到,從1984年北汽和美國合資建立北京吉普生産線開始,全世界最主要的汽車公司,都在中國有投資項目,先滿足中國市場需求,再從中國向全球出口。

第三個名額,除了給錢,外商直接投資也涉及相關技術共享或轉讓。這一點曾引發不少争議。在諾頓教授看來,直到21世紀初,中國工業最大的新技術來源,不是中國企業,而是外資企業。

第四個名額,外商投資和外資企業利用資金和技術,引發新競争。對于競争力弱的中國同行來說,外資是“狼來了”。比如中國日化行業,就在20世紀90年代,面臨美國寶潔和英國聯合利華等巨頭的多重擠壓,整個行業都被整合。中國膠卷行業,更是在美國柯達和日本富士的競争擠壓下,全行業被整合,本土膠卷企業幾乎全軍覆沒。雖然競争對消費者是好事,但這類競争也引發了激烈争議。

2008年之後,外商在中國的直接投資開始下降。具體原因有三點:

一是金融危機對外商實力有影響

二是中國對外商投資有新的限制

三是中國民企競争實力上升,反向擠壓外資,比如家電行業

從2009年起,外商直接投資占中國GDP的比重,回落到2%以下;從2014年起,這個比重回落到1%附近。雖然此時中國經濟體量更大,外資的絕對值并不算小,但它對中國經濟的整體重要性在下降,這表明外商投資在中國的黃金時代過去了。

我們接着再看中國對外投資,是如何從90年代開始,逐漸蓄勢上升的。具體來看,主要分為四個階段。

第一個階段,規模不大,以國企為主。1990年,以國企為主的對外投資約9億美元,主要是亞洲非洲的建設項目。之後15年,每年中國對外投資約幾十億美元,民企開始介入,主要是嘗試性質。

第二個階段,投資額在2005年出現飛躍。當年中國企業對外直接投資首次超過100億美元。其背後的推動力和标志性事件,就是2004年,聯想集團宣布以12.5億美元,收購IBM的PC業務。雖然這個收購價格,很快被其他規模更大的并購所超越,但中國企業主動适應更具挑戰性的全球市場,積極進行複雜而微妙的跨文化、跨地域業務整合群組織融合,這是中國企業全球化真正的開始。

第三個階段,中國企業對外投資進入快車道,呈現出國企、民企并駕齊驅的态勢。2008年,中國對外直接投資達到500億美元。在之後十年,對外投資的主角變成了民企,2018年達到1430億美元的峰值,幾乎追平了日本的對外直接投資。

第四個階段:之後直到現在,總量雖然不小,但結構不斷調整,中國碰到了對外投資和跨境收購的典型難題:由于對外部環境、投資目的地、具體項目了解不夠,投資失敗率明顯增加。這其中,投資标的陷阱和投資決策風險,都值得高度關注。

用諾頓教授的觀察來說,中國還是海外投資的一支新軍。中國的海外投資不僅複雜,而且成本高昂,投資也經受了很多挫折,面臨很多難題,需要好好總結。具體來看來,主要表現在四個方面:

比如,為尋求鐵礦石等重要原料,以及液化瓦斯等能源供應,以部分有實力的國企為主,中國對澳洲和加拿大一些資源和能源項目投下巨資。結果2014年全球能源和資源價格暴跌,這些投資項目幾乎全軍覆沒,個别堅持下來的項目,投資成本成倍增加。

這些投資教訓,讓後來者三思而後行。有些中國投資于是轉向海外金融機構和技術公司。結果,投資金融機構的,碰到機構風險釋放,投資賬面縮水;投資技術公司的,面臨知識産權和技術轉移限制。

截至2016年,中國對外直接投資仍然有38%集中于能源和電力行業,還有16%投資于礦石開采,10%投資于房地産,8%投資于運輸,8%投資于金融。

整體看來,中國的對外投資仍然存在風險,且大部分是重資産,靈活性不足,并嚴重依賴經濟周期,起伏巨大。

并購你比較熟悉,就是兼并收購現成的企業。但在估值合理性、資産真實性,以及并購整合的複雜性上,也有很多坑。

“綠地”投資,可能有的同學還不了解,它是指直接在海外投資建立項目,目前還沒有成為中國企業對外投資的主流。實際上,綠地投資最受投資目标國歡迎。因為這會直接增加當地的生産能力和就業,是把當地蛋糕做大。

按理說,民企對外投資是企業自己的事,但以安邦、萬達、複星和海航為代表,大型民企過快對外投資,導緻負債率飛速上升,積累了金融風險。

事實表明,這些大型民企增長速度太快,缺乏在全球複雜環境裡營運管理的經驗和能力,投資效率不高,監管不得不出重手整治。

是以,從經濟規模、資金積累以及企業發展需求來看,中國經濟既要吸引外資,也要對外投資,不能隻選其一。但如果對全球環境認知不足,投資決策考慮不慎,那就很容易引發投資風險,并惡化中國的全球貿易、商業和投資環境。

外商直接投資對中國經濟的整體重要性在下降,在中國的黃金時代已經過去了。

目前中國在對外投資和跨境收購上,依然面臨投資風險和各項難題,需要高度關注。

從經濟規模、資金積累以及企業發展需求來看,中國經濟既要吸引外資,也要對外投資,不能隻選其一。