IO技術在JDK中算是極其複雜的子產品,其複雜的一個關鍵原因就是IO操作和系統核心的關聯性,另外網絡程式設計,檔案管理都依賴IO技術,而且都是程式設計的難點,想要整體了解IO流,先從Linux作業系統開始。IO流正常讀寫模式,即讀取到資料然後寫出,還有一種緩沖模式,即資料先加載到緩沖數組,在讀取的時候判斷是否要再次填充緩沖區,緩沖模式的優點十分明顯,保證讀寫過程的高效率,并且與資料填充過程隔離執行,在BufferedInputStream、BufferedReader類中是對緩沖邏輯的具體實作。

IO技術在JDK中算是極其複雜的子產品,其複雜的一個關鍵原因就是IO操作和系統核心的關聯性,另外網絡程式設計,檔案管理都依賴IO技術,而且都是程式設計的難點,想要整體了解IO流,先從Linux作業系統開始。

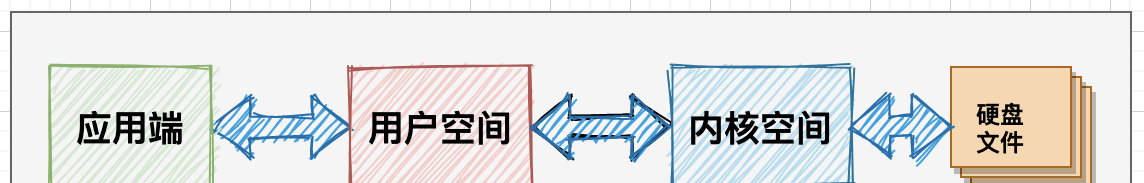

Linux空間隔離

Linux使用是區分使用者的,這個是基礎常識,其底層也區分使用者和核心兩個子產品:

User space:使用者空間

Kernel space:核心空間

常識使用者空間的權限相對核心空間操作權限弱很多,這就涉及到使用者與核心兩個子產品間的互動,此時部署在服務上的應用如果需要請求系統資源,則在互動上更為複雜:

使用者空間本身無法直接向系統釋出排程指令,必須通過核心,對于核心中資料的操作,也是需要先拷貝到使用者空間,這種隔離機制可以有效的保護系統的安全性和穩定性。

參數檢視

可以通過Top指令動态檢視各項資料分析,程序占用資源的狀況:

<code>us</code>:使用者空間占用CPU的百分比;

<code>sy</code>:核心空間占用CPU的百分比;

<code>id</code>:空閑程序占用CPU的百分比;

<code>wa</code>:IO等待占用CPU的百分比;

對<code>wa</code>名額,在大規模檔案任務流程裡是監控的核心項之一。

IO協作流程

此時再看上面圖【1】的流程,當應用端發起IO操作的請求時,請求沿着鍊路上的各個節點流轉,有兩個核心概念:

節點互動模式:同步與異步;

IO資料操作:阻塞與非阻塞;

這裡就是檔案流中常說的:【同步/異步】IO,【阻塞/非阻塞】IO,下面看細節。

使用者線程與核心的互動方式,應用端請求對應一個線程處理,整個過程中accept(接收)和read(讀取)方法都會阻塞直至整個動作完成:

在正常CS架構模式中,這是一次IO操作的基本過程,該方式如果在高并發的場景下,用戶端的請求響應會存在嚴重的性能問題,并且占用過多資源。

在同步阻塞IO的基礎上進行優化,目前線程不會一直等待資料就緒直到完成複制:

線上程請求後會立即傳回,并不斷輪詢直至拿到資料,才會停止輪詢,這種模式的缺陷也是顯而易見的,如果資料準備好,在通知線程完成後續動作,這樣就可以省掉很多中間互動。

在異步模式下,徹底摒棄阻塞機制,過程分段進行互動,這與正常的第三方對接模式很相似,本地服務在請求第三方服務時,如果請求過程耗時很大,會異步執行,第三方第一次回調,确認請求可以被執行;第二次回調則是推送處理結果,這種思想在處理複雜問題時,可以很大程度的提高性能,節省資源:

異步模式對于性能的提升是巨大的,當然其相應的處理機制也更複雜,程式的疊代和優化是無止境的,在NIO模式中再次對IO流模式進行優化。

File類作為檔案和目錄路徑名的抽象表示,用來擷取磁盤檔案的相關中繼資料資訊,例如:檔案名稱、大小、修改時間、權限判斷等。

注意:File并不操作檔案承載的資料内容,檔案内容稱為資料,檔案自身資訊稱為中繼資料。

上述案例使用了File類中的基本構造和常用方法(讀取、判斷、建立、删除)等,JDK源碼在不斷的更新疊代,通過類的構造器、方法、注釋等去判斷類具有的基本功能,是作為開發人員的必備能力。

在File檔案類中缺乏兩個關鍵資訊描述:類型和編碼,如果經常開發檔案子產品的需求,就知道這是兩個極其複雜的點,很容易出現問題,下面站在實際開發的角度看看如何處理。

如圖所示,在正常的檔案流任務中,會涉及【檔案、流、資料】三種基本形式的轉換:

基本過程描述:

源檔案生成,推送檔案中心;

通知業務使用節點擷取檔案;

業務節點進行邏輯處理;

很顯然的一個問題,任何節點都無法适配所有檔案處理政策,比如類型與編碼,面對複雜場景下的問題,<code>規則限制</code>是常用的解決政策,即在約定規則之内的事情才處理。

上面流程中,源檔案節點通知業務節點時的資料主體描述:

把整個過程當做一個任務進行封裝,即:任務批次、檔案資訊、業務庫表路由等,當然這些資訊也可以直接标記在檔案命名的政策上,處理的手段類似:

基于主體描述的資訊,也可以轉化到命名規則上:命名政策:編号_壓縮_Excel_編碼_庫_表,這樣一來在業務處理時,不符合約定的檔案直接排除掉,降低檔案異常導緻的資料問題。

IO流向

基本編碼邏輯:<code>源檔案->輸入流->邏輯處理->輸出流->目标檔案</code>;

基于不同的角度看,流可以被劃分很多模式:

流動方向:輸入流、輸出流;

流資料類型:位元組流、字元流;

IO流的模式有很多種,相應的API設計也很複雜,通常複雜的API要把握住核心接口與常用的實作類和原理。

基礎API

位元組流:InputStream輸入、OutputStream輸出;資料傳輸的基本機關是位元組;

read():輸入流中讀取資料的下一個位元組;

read(byte b[]):讀資料緩存到位元組數組;

write(int b):指定位元組寫入輸出流;

write(byte b[]):數組位元組寫入輸出流;

字元流:Reader讀取、Writer寫出;資料傳輸的基本機關是字元;

read():讀取一個單字元;

read(char cbuf[]):讀取到字元數組;

write(int c):寫一個指定字元;

write(char cbuf[]):寫一個字元數組;

緩沖模式

IO流正常讀寫模式,即讀取到資料然後寫出,還有一種緩沖模式,即資料先加載到緩沖數組,在讀取的時候判斷是否要再次填充緩沖區:

緩沖模式的優點十分明顯,保證讀寫過程的高效率,并且與資料填充過程隔離執行,在BufferedInputStream、BufferedReader類中是對緩沖邏輯的具體實作。

API關系圖:

位元組流基礎API:

位元組流緩沖API:

位元組流應用場景:資料是檔案本身,例如圖檔,視訊,音頻等。

字元流基礎API:

字元流緩沖API:

字元流應用場景:檔案作為資料的載體,例如Excel、CSV、TXT等。

編碼:字元轉換為位元組;

解碼:位元組轉換為字元;

亂碼出現的根本原因,就是在編碼與解碼的兩個階段使用的編碼類型不同。

序列化:對象轉換為流的過程;

反序列化:流轉換為對象的過程;

注意:引用類型的成員對象也必須是可被序列化的,否則會抛出<code>NotSerializableException</code>異常。

NIO即(NonBlockingIO),面向資料塊的處理機制,同步非阻塞模型,服務端的單個線程可以處理多個用戶端請求,對IO流的處理速度有極高的提升,三大核心元件:

Buffer(緩沖區):底層維護數組存儲資料;

Channel(通道):支援讀寫雙向操作;

Selector(選擇器):提供Channel多注冊和輪詢能力;

API使用案例

上述案例隻是NIO最基礎的檔案複制能力,在網絡通信中,NIO模式的發揮空間十分寬廣。

服務端的單線程可以處理多個用戶端請求,通過輪詢多路複用器檢視是否有IO請求,這樣一來,服務端的并發能力得到極大的提升,并且顯著降低了資源的消耗。

API案例:服務端模拟

API案例:用戶端模拟

SelectionKey綁定Selector和Chanel之間的關聯,并且可以擷取就緒狀态下的Channel集合。

IO流同系列文章:

| IO流概述 | MinIO中間件 | FastDFS中間件 | Xml和CSV檔案 | Excel和PDF檔案 | 檔案上傳邏輯 |

閱讀标簽

【Java基礎】【設計模式】【結構與算法】【Linux系統】【資料庫】

【分布式架構】【微服務】【大資料元件】【SpringBoot進階】【Spring&Boot基礎】

【資料分析】【技術導圖】【 職場】