焦裕祿同志是縣委書記的榜樣,也是全黨的榜樣,他雖然離開我們50年了,但他的事迹永遠為人們傳頌,他的精神同井岡山精神、延安精神、雷鋒精神等革命傳統和偉大精神一樣,過去是、現在是、将來仍然是我們黨的寶貴精神财富,我們要永遠向他學習。

——習近平總書記2014年在調研指導蘭考縣黨的群衆路線教育實踐活動時強調

視訊加載中...

2016年4月6日,黃詩燕(右)到湖南炎陵縣大坑村(今大源村)走訪貧困戶 攝影/本刊

“别人嚼過的馍”,吃着沒味道;因地制宜的路,隻有闖才能看到未來

小小黃桃“四兩撥千斤”,盤活了全縣扶貧、就業、交通等難題

21世紀很多年了,竟然還有老百姓用不上電,我們是有責任的,我們對不起老百姓

我們都來自農村,出身農民,還有很多親人仍然在農村。大家‘洗腳上岸’,絕不能穿上‘皮鞋’就忘了‘草鞋’

打完了當打的仗,走完了當走的路,黃詩燕和蒙漢,一個走得安靜無聲,一個離去如烈火流星

“好好寫一寫蒙書記!”“他心裡裝着全體人民,唯獨沒有他自己。”

這一場追尋,還沒有結束。因為需要追尋的,不是兩個人,而是浩浩蕩蕩、前赴後繼的一群人

2019年4月20日,蒙漢(左三)在湖南省懷化市溆浦縣大江口鎮白岩頭村貧困戶家中檢查扶貧政策落實情況焦裕祿精神的新時代回響 攝影/本刊

57年前,為改變河南蘭考的落後面貌,縣委書記焦裕祿帶領幹部群衆艱苦奮鬥,直至生命最後一刻。

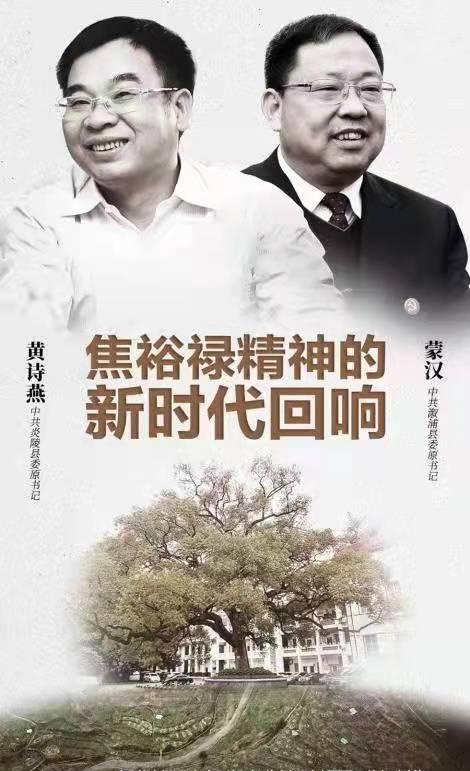

2021年,中國共産黨迎來百年華誕。世所罕見的脫貧攻堅戰宣告全面勝利,1800多名黨員幹部為此獻出了生命,其中4位縣委書記就有2位來自湖南:中共炎陵縣委原書記黃詩燕和溆浦縣委原書記蒙漢。

沒有硝煙的戰場,卻有如此壯烈的犧牲。

正當我們聚焦已被評為“時代楷模”的黃詩燕,準備深入潇湘大地展開采訪,不經意搜到的一段視訊,使我們重新思考原有的計劃——

大雨傾盆,溆浦成千上萬名幹部群衆自發送别蒙漢。靈車駛過,一名中年婦女沖出人群,跪地痛哭……

黃詩燕?蒙漢?蒙漢?黃詩燕?

哪一個堪稱新時代的焦裕祿?

從東至西跨越400餘公裡,炎陵到溆浦的距離,在地圖上隻有一拃長。可就是這一拃長的距離,讓我們往返跋涉、一路追尋……

2017年7月28日,黃詩燕(中)在湖南省炎陵縣的黃桃大會上為村民推介炎陵黃桃 攝影/本刊

尋路:昔日焦裕祿栽下的泡桐已成蘭考的“綠色銀行”,他們給這一方山水留下了什麼?

湖南,紅色的熱土。2013年,習近平總書記來到湖南湘西州十八洞村考察時,作出“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的重要訓示。

貧困已在中華大地盤踞千年。為了兌現“讓人民幸福”的莊嚴承諾,新時代的中國共産黨人誓要攻克這個頑固的堡壘。

一場硬仗就要打響!黃詩燕和蒙漢分别走進了羅霄山區和武陵山區這兩個集中連片特困地區。

“要根據自己的實際情況,摸索出一條與之相适應的路子。”

入夜,炎陵縣委大院的燈火漸漸暗去,縣委的同志悄悄拉上辦公室的門,獨留下黃詩燕一人。靜靜坐在辦公桌前,他細細研讀着習近平總書記的著述《擺脫貧困》。

僅有20萬的人口,接近20%的貧困發生率;“十種九不收”的種植條件,運不出去生生爛掉的水果,還有百姓逢雨必漏的“杉皮屋”……一個“貧”字,深深刻印在這片紅土地上。

怎樣才能摘掉國家級貧困縣的窮帽,如期完成黨交辦的任務?

7月的一天,烈日炎炎,黃詩燕頂個草帽,又下鄉了。這一次,在霞陽鎮山垅村村民陳遠高家,他發現了一棵老桃樹。

“真的?”黃詩燕推了推眼鏡,“這一棵樹年收入有7000塊?”

從選種到嫁接,從上肥到除蟲……汗水浸濕了白襯衣,可他興緻不減,操着一口濃重的攸縣口音,拉着老鄉問了個底朝天。

一旁的炎陵農技專家譚忠誠越聽越佩服:“隻聽說他是個筆杆子,沒想到竟是學農出身,提的問題都很專業。”

“這就是咱炎陵的搖錢樹啊!”連拍了幾下老桃樹,黃詩燕一直緊鎖的眉頭舒展開來。

這次調研後,炎陵黃桃産業發展上司小組辦公室迅速挂牌,農民種黃桃免費領苗領補貼。“黃桃”挂帥打頭陣,要搞八個特色生态農業基地。

400多公裡外,蒙漢卻在犯愁。

扶貧靠産業。溆浦雖然是傳統農業大縣,規模産業卻近乎一張白紙。縣委班子換了一茬又一茬,2012年全縣第二産業占GDP比重仍在全省倒數。

還有138個貧困村、13.41萬貧困人口,51個村公路沒有通……廣袤而崎岖的山區實在掘不出“源頭活水”,蒙漢把目光投向縣城邊上的一片荒地。

“咱們的園區怎麼搞?”2013年9月的一天,蒙漢又把時任縣發改局副局長周钊問住了。

“關鍵要做起來。”周钊硬着頭皮,心裡打鼓。幾個月前,就因為工業園區的規劃建設問題,這個三十多歲的男人被蒙漢書記罵哭了。

“那就組個班子,馬上搞起來!”

一個月後,還在到處跑手續的周钊和在“冷衙門”裡混日子的劉小兵突然接到通知:到盧峰鎮沈家堡集合!

大步流星,蒙漢領着他們直接爬上一座山頭,指着四周一片荒山,語出驚人:“這兒就交給你們了,幹好了,是溆浦的功臣;幹不好,就從山頭跳下去!”

溆浦縣工業集中區管委會就這樣宣告成立,當上管委會主任的劉小兵被“逼上梁山”,麾下隻有一個公章三個兵、50萬元啟動資金,一塊300多座墳墓要外遷的荒地。

蒙漢立下軍令狀:将産業園區作為發展溆浦經濟“第一大主戰場”!可是,1億多元的廠房建設資金,縣裡一分錢拿不出來,記不清有多少老闆一聽要墊錢修路建廠房,立馬拍拍屁股走人。

“前面那麼多任都沒搞成哦。”“這個‘湘西烏克蘭’,搞工業沒出路!”……

空前的阻力也向黃詩燕襲來。

炎陵山區素有“天然氧吧”之稱,果樹種植條件得天獨厚。但過去30多年,這裡引進了多個鮮果品種,始終“隻有樣品沒有産品”。

市裡有人提點他:“這麼緊巴巴的财政,萬一砸不出個水花,你這個位子能坐得穩?”

農民們沒幾個敢信:“從種子到票子,至少三五年,萬一搞不好,不是雞飛蛋打?”

“别人嚼過的馍”,吃着沒味道;因地制宜的路,隻有闖才能看到未來。黃詩燕浏覽着習近平總書記在河北阜平考察扶貧開發工作的報道,反複回味着總書記提出的“隻要有信心,黃土變成金”。

他深知,要想改變落後的面貌,一方面要全力以赴抓産業,一方面要身先士卒鼓士氣。

“産業做好了,農民才能真正靠山吃山靠水吃水。”當機立斷,黃詩燕幹脆領着專家團,下村搞起黃桃種植基地。

産量不足?他挽衣袖卷褲腿,蹲在樹下查蟲害;

賣不上價?他從除蟲方法開始教,對标海外市場提品質;

品牌叫不響?他字斟句酌廣告語,包裝辨別全統一,一舉申報“國家地理标志證明商标”!

2016年初夏,近萬噸黃桃金燦燦地挂滿枝頭,黃詩燕又開始謀劃銷路:“糖分高、容易壞,要抓緊賣!”

一場黃桃大會辦了起來,他親自登台給黃桃代言:“個大、形正、色豔、肉脆、味甜、香濃,炎陵黃桃既好吃又好看!”

有人提醒他:書記站台會不會影響不好?他臉一闆:“為百姓站台,我怕什麼?!”

這還不算,他又在縣域全境建起集中統一的收購站,組織電商送技下鄉,小山溝裡刮起直播帶貨風。

“回過頭看,沒有黃書記的膽識和擔當,根本不可能做到。”譚忠誠說,“有人說黃書記拿黃桃賭了一把,但我們明白,這根本不是賭博,從頭到尾他都想得特别細,看得也遠。”

以3年為一節點,按照黃詩燕設計實施的“廣種、豐産、外銷”三步走,小小黃桃“四兩撥千斤”,盤活了全縣扶貧、就業、交通等難題。8年間,“炎陵黃桃、‘桃’醉天下”叫響市場。

這8年,也印證着中國反貧困鬥争的腳步。

平均每年有1000多萬人脫貧,約每3秒鐘就有1人跨過貧困線。

“脫貧緻富貴在立志,隻要有志氣、有信心,就沒有邁不過去的坎。”習近平總書記在湘西州十八洞村考察時的話語,在蒙漢心中升騰起一團火,燃燒着他,也炙烤着周遭一衆人。

大會小會,他都為工業園撐腰站台;四處招商,他冒着大雪給企業家母親拜壽,說服他回鄉創業;隔三差五,他就跑到園區指揮排程,晚了就在工棚和衣而睡……

打聽到幾位溆浦籍企業家有回鄉建廠的意向,他帶着劉小兵立刻飛到廣東。沒有開會,也不座談,蒙漢直接找了家餐館,自掏腰包請客。

就這樣,一家接一家,一企定一策,49家企業進駐了,扶貧工廠中的房間開動了,貧困戶在家門口就業增收了。

我們跟随劉小兵,站在曾經舉行任命儀式的山頭環視:溆浦産業開發區二期建設如火如荼,一片荒山成了創新發展的熱土。

“從建這個園區開始,蒙書記就真的想給溆浦留下一隻會下金蛋的雞。”指着一條雙向六車道的園區道路,劉小兵告訴我們:當年蒙漢力排衆議,通過公開招标選了一家全球知名的公司來做設計,很多模棱兩可的問題,比如路要不要修這麼寬、山要挖掉幾座,他都堅持絕不“降級”,要按未來幾十年能支撐起現代化産業園的規模幹!

“綠我涓滴,會它千頃澄碧。”焦裕祿當年帶領群衆栽下的泡桐,不僅把漫漫黃沙變為萬畝良田,也成了今日蘭考名副其實的“綠色銀行”。

而黃詩燕和蒙漢,留下的是一個年綜合産值20億元、惠及縣域内三分之二貧困人口的黃桃産業鍊,和一個技工貿年總收入近30億元、成為“産城結合”樣闆的省級工業園區。

2013年5月,蒙漢(左)在鄉鎮走訪調研時為留守兒童過生日 攝影/本刊

行路:跨越半個多世紀,什麼才是他們心中不變的标尺?

譚忠誠的手機裡,存着炎陵桃農們為紀念黃詩燕發的朋友圈截屏。其中不少,重複着“黃書記就是焦裕祿”這一句。

老百姓怎麼評價蒙漢?溆浦縣委辦的幹部沒有直接回答,而是拉着我們走上蜿蜒曲折的山路。

蒙漢到任時,這個百萬人口大縣剛剛經曆了前任縣委書記貪腐落馬的震蕩,基礎建設欠賬多、脫貧攻堅梗阻多,黑惡勢力滋擾的群體性事件也時有發生。

“腳闆底下出思路!”

如一陣急旋風,蒙漢上任56天就走遍全縣43個鄉鎮,所到之處“飛沙走石”——他把沖突問題都揭開了看,“政績盆景”“民生工程遮羞布”,到了他這裡統統掀掉。

第一次到溆浦縣最偏遠的沿溪鄉,蒙漢就發現了問題:去瓦莊村有兩條路,要麼是坐車繞行50多公裡,要麼是翻山走小路,徒步大概7公裡。

“走小路。”已經入夜,蒙漢手電一打,率先攀上陡峭山路。

到了山頂,鄉親們告訴他,對面的鄉被大山擋住了。一來一回隻能繞道,200多公裡!

“這怎麼行?”蒙漢一聽急了。已近淩晨,他一個電話打給交通局局長:“一早8點,開現場會!”

第二天8點整,山頭現場會準時召開。蒙漢讓交通局局長現場簽下軍令狀:打通兩個鄉直達的翻山路,要快!

不到半年,路修通了,兩個鄉距離縮短至20公裡。蒙漢乘勝追擊,幹脆在全縣搞了個“斷頭路”三年清零行動。

拿下陣地,全力推進!溆浦幹部覺得蒙書記手裡好像握着一根小鞭子,趕着他們一路小跑。

不打招呼,他直接“殺”到工地現場,徑直走到路基邊上,抄過卷尺蹲下就量,張嘴就問灌注品質——

“你這個灌滿水泥了吧?”

“灌了,灌了。”

他不信:“敲一個,來來來來來,敲一個。”

抄起鋤頭,他叮當一頓敲,見路基松動,眼睛一瞪粗着嗓門便喊:“這邊就沒灌啊!”

不等接茬,他轉頭一指施工方:“我知道你們!灌也灌了一點,‘偷’也‘偷’了一點,交通局來搞品質檢測,你就帶到灌了的那個地方去敲。”

對方連連點頭,他還不放心:“你别糊弄我。如果裡面沒灌滿,這裡汽車的輪胎壓過去就壓壞了!”

末了又比着手勢說:“我要拿起八磅錘來敲的啊!”

大山裡的溝坎,思想中的懈怠,都是最難啃的硬骨頭。作為縣域發展的領路人,必須一竿子插到底,把黨和國家的大政方針“精準滴灌”到每家每戶。

河水湍急,他縱身跳上木船,扯着嗓子和“孤島”上的村民喊話;山石滑坡,他一腳跨上村民的摩托,摸黑前往山頂的片組;鞋子陷在泥沼裡拔不出,他直接拽下來提手上;太晚了就夜宿農家,扒一口老鄉家的剩飯,分一床破舊的棉被……蒙漢踩着一雙大腳闆,劃定了全縣行政村1757個網格的服務路線圖。

電不來、網不通,他不走;房不改、賬不對,他倒查。針對基層黨組織渙散無力,他提出“所有幹部聯農戶”的硬要求;發現“兩不愁三保障”跑冒滴漏,他又念“問題在一線解決”的緊箍咒。

溆浦縣扶貧辦的顔濤是跟着蒙漢下鄉最多的人,他記得蒙漢入戶的習慣動作:開龍頭、開電燈、看米缸、看存折。

有一次,看到貧困戶改造後的房屋廁所沒裝門,隻用了兩塊簾子隔開,他當場批評鎮黨委書記:“你去上個廁所,看看你羞不羞!”

跑遍溆浦的犄角旮旯,百姓的問題解決了不少,蒙漢的“親”也認了不少。

在盧峰鎮屈原社群,我們找到了那段視訊裡跪倒在雨中的王林芳。

“你比我大了幾歲,我就喊你大姐吧!”蒙漢第一次來家的情形她還曆曆在目。

多年前,王林芳的丈夫在一次勞動中從山上摔下,落下了終身殘疾。此後兩個兒媳離家出走,兒子們撇下孫子外出打工,一家的重擔壓得她喘不過氣,幾次都想抱着小孫子跳進溆水河裡一了百了。

可蒙漢逢年過節總想着她,一次次來家裡安慰:“大姐,有困難不怕,我們來幫你一起想辦法。”

幫扶政策一項項落實,王林芳的丈夫納入低保、兒子孫子住上了公租房,蒙漢還經常上門噓寒問暖。

“他就是我們溆浦的焦裕祿啊!”王大姐的情緒又一次失控。

顔濤又帶我們找到了74歲的北鬥溪鎮華榮村村民李冬金。

老屋又破又黑、兒子卧病在床……2015年冬,李奶奶第一次見到這個大個子的縣委書記。

“我的娘已經不在了,你的生日和我娘就差一天,你就是我的親娘,以後你的家就是我的家,我到你這兒來就是到家了。”那一刻,她的心被他的這番話溫暖了。

如今,全家人住進新房,兩個孫女相繼考上免費師範生。可李奶奶還是惦記着那間蒙漢住過的破屋,夢到他又拎着大包小裹進門就喊:“娘,我來了!”

我們一愣,不禁想起那個風雪交加的夜晚,焦裕祿坐在老大爺的床頭,說出的那句“我是您的兒子”。

正如焦裕祿當年所說:“共産黨員應該在群衆最困難的時候,出現在群衆的面前,在群衆最需要幫助的時候,去關心群衆,幫助群衆。”

蒙漢認了多少親?好像沒人說得清。走了多少路?幹部們的苦笑能說明。

一程又一程,我們親身體驗着蒙漢的日程。連日陰雨,山路上覆着薄霜,車窗外雲遮霧繞,三五米就辨不清人影。身側是萬丈懸崖,遇到急彎不由讓人捏一把汗。

“左拐右拐全聽他的,好像腦子裡有張地圖。”司機賀澤健最佩服蒙漢的體力和記性。每次下鄉暗訪,蒙漢都會暫時“保管”所有人的手機,由他指揮路線,随時停車查辦問題。

端上一鍋熱乎乎的糙米粥,炎陵梨樹洲村的村民一再拜托我們把黃書記寫好,因為他“把群衆的小事,都當作大事”。

這個海拔1500多米的小山村,曾是炎陵曆史上最後的無電村。黃詩燕第一次到這裡,聽說有個組還在用手搖水力發電機,特意改變行程,換上拖鞋,循着山泉逆流而上。

青苔濕滑,黃詩燕一腳沒踩住,跌進水潭,渾身濕透。上了岸來,他連說“不要緊”,草草抹了一把臉,就把老鄉遞過來的衣服套在身上。

然後,他又面色沉重地對同行的幹部們說:“21世紀很多年了,竟然還有老百姓用不上電,我們是有責任的,我們對不起老百姓。”

而今,水泥路修到了家門口,電網架到了山頂上,特色民宿有了統一規劃,老人看病孩子讀書不犯愁……小山村已成當地一席難求的網紅避暑地。

在炎陵采訪,縣委大院進出數十回,我們對老古董般的門窗和台階印象極深。時任縣長文專文記得,黃詩燕一上任,就和縣委辦的同志們統一認識:“把錢花到老百姓最需要的地方去。”

易地扶貧搬遷、農村危房改造、土坯房集中整治三大工程齊頭并進,随便劃拉劃拉就是3億多元的支出。

“這可是炎陵縣全年的财政收入啊!”“要不要把标準降低點?”

黃詩燕斬釘截鐵:“砸鍋賣鐵,也要讓老百姓住上新房。”

屋頂漏了雨,換上幾片瓦;書櫃隔闆變了形,翻個面繼續用……縣委的開支減了又減,黃詩燕還繼續加碼:“老百姓有個遮風擋雨的房子不容易,我們可以再勒緊褲腰帶”“以後生活好了,房子還會加層,要按兩層樓打地基、留樓梯……”

有的同志還不了解,黃詩燕就開黨會、講黨課,一遍遍組織大家學習領會習近平總書記關于民生工作的重要論述——

……多做一些雪中送炭、急人之困的工作,少做些錦上添花、花上壘花的虛功……

打開蒙漢辦公桌上的剪報冊,習近平總書記的重要講話和重要文章逐年分類,其中一段做了特别标記——“做縣委書記就要做焦裕祿式的縣委書記,始終做到心中有黨、心中有民、心中有責、心中有戒。”

翻開炎陵幹部的筆記本,上面記着黃詩燕的告誡:“要有清正之德、廉潔之志、謙慎之懼,要對黨紀國法存畏懼之心,對工作紀律存畏懼之心,對人民群衆存畏懼之心。”

同學聚會,他抽不開身;企業邀約,他婉言謝絕。同僚聚餐,他回複說“最好的感情,是工作上互相支援”。

有人打聽黃詩燕愛好什麼,縣委的同志隻知道他飽讀詩書,講起話來常常引經據典、信手拈來。他還常給年輕的同志講解自己寫的“歲寒三友”:“我們要學竹,紮根不松根;學松,傲寒不傲天;學梅,報春不争春。”問遍黃詩燕的朋友圈,除了“抽煙很兇,不講牌子”,人們都說他“不食人間煙火”。

這時候突然有人插話:黃書記也找老闆走過後門!

“那是一個貧困戶,父母因病失去了勞動能力,家裡有個兒子三十來歲,腦袋看上去要笨一點,他問我能不能幫忙解決這個人的就業問題。”入駐炎陵九龍工業園的宗義電子科技有限公司總經理胡安,最終給黃詩燕開了這個“後門”。

他還記得黃詩燕當時誠懇的語氣:“我最反對走後門,但為了這個家,還請老闆開綠燈。”

2011年7月29日,黃詩燕在湖南省炎陵縣霞陽鎮考察黃桃種植業 攝影/本刊

心路:絕不能穿上“皮鞋”就忘了“草鞋”,赤子之心為何始終熾熱如火?

我們把追尋的目光,投向蒙漢倒下的那一天——

2020年7月7日這一天,他的行進軌迹依舊快得像擦出火花的子彈:

上午9點35分,他處理完一堆檔案就從縣委大院出發,去兩個鎮子排程環保問題;

下午2點半,他從大江口鎮政府趕回縣委,繼續處理一些檔案;

下午3點50分,他來到溆浦一中,檢查聯考考務工作;

下午5點半,他驅車42公裡趕到北鬥溪鎮,調研文旅特色小鎮建設,随後趕往坪溪村陪同檢查遊步道、民宿項目建設;

20多分鐘吃完晚飯,晚上8點,他又趕到當地的楓香瑤寨,向上級來的上司彙封包旅産業情況。

到達這裡比原計劃的時間晚了,還沒等車停穩,蒙漢和縣委辦主任張克寬就一路小跑登上直通寨門的台階。

進了房間,正要彙報,手機響了。蒙漢又站起來接電話,剛“喂”了一聲,高大的身軀便重重地砸到茶幾上,栽倒在地,一片鮮血染紅了地闆……

這就是蒙漢!那個最愛說“隻要幹不死,就往死裡幹”的猛漢!

一語成谶,同樣應驗在黃詩燕身上。

“黃書記常說,脫貧攻堅等不起,産業發展等不起,老百姓想過上好日子等不起,他唯獨沒想到的是,自己的身體也等不起……”大源村原扶貧工作隊隊員劉雲慧再也說不下去。

修路、修橋、看病、蓋房、娶媳婦……村民們記得,黃書記每次來都帶着筆記本,把大家的困難一一記下。

黃詩燕親自督戰,村民們盼了十幾年的硬化路終于建成通車。“晴天一身灰,雨天一身泥”的境況一去不返,可那隻“銜泥壘起幸福窩”的“燕子”,卻再也飛不回來。

2019年11月24日晚,黃詩燕胃疼得厲害,一夜無眠。

25日一早7點多,在接受醫生檢查治療時,一向溫和内斂的黃詩燕破天荒給妻子彭建蘭發了一條短信:

“老婆,愛你。”

“哈哈哈怎麼愛,三十年了才聽到一個愛字,好感動喲!”彭建蘭配了一個“親吻”的表情。

“愛你在心。”

“那我怎麼知道呀!”

這一天是彭建蘭的生日。她哪裡想到,這是他以最熾烈的方式作的最後訣别!

四天之後,29日上午一場脫貧攻堅排程會前,同僚們一早看見黃詩燕,被他的樣子吓了一跳:“書記,你臉色這麼不好,還是去醫院做檢查吧。”

“脫貧攻堅是大事,不能耽誤。”

最後的氣力,也要留在這特殊的戰場;最後的話語,也不忘共産黨人的使命——

“脫貧攻堅是頭等大事,壓倒一切。扶貧工作等不得!”他停了停又說:“相信大家,辛苦大家,拜托大家!”

黃詩燕在會上留下這句囑托時,炎陵縣已脫貧摘帽一年多,全縣貧困發生率從19.45%降至0.45%。

人們最後看到他時,宿舍的燈還開着,他半倚在床頭,雙拳緊握,眉頭緊鎖,停止了呼吸,也停止了工作。

“他總說不拼怎麼行……”聽着人們的訴說,我們腦海中再一次浮現出焦裕祿的身影——用左手按着時時作痛的肝部,就連辦公坐的藤椅上,也被他頂出了一個大窟窿……

“他心裡裝着全體人民,唯獨沒有他自己。”

打完了當打的仗,走完了當走的路,黃詩燕和蒙漢,一個走得安靜無聲,一個離去如烈火流星。

家鄉老屋的椽子頭,還記着他們極其相似的成長心路。

“黨和國家培養了我,我就要把事情做好。”堂兄蒙永明記得,蒙漢小時候連草鞋都沒得穿,就打赤腳。家裡隻點得起松脂油燈,每次讀完書,兩個鼻孔都熏得黑黢黢的。

因家中變故聯考落榜,蒙漢當過木匠、賣過燒炭,輾轉當上民辦教師,後來又考入師範。此後無論身居何位,他常告誡自己和身邊人:“我們都來自農村,出身農民,還有很多親人仍然在農村。大家‘洗腳上岸’,絕不能穿上‘皮鞋’就忘了‘草鞋’。”

一路走來,草鞋印下的足迹深刻而清晰。

2015年,黃詩燕到天坪村調研,在村民張福明家裡借住兩晚。白天去村裡跑,晚上跟大家聊,他不讓張家換被褥,臨走時,還要按規定付餐費。

張福明哪裡肯收,黃詩燕把錢塞進他手心:“這是共産黨的傳統,必須收。”

張福明漲紅了臉:“你不像個當官的。”

黃詩燕咧開嘴:“我本來就是農民的兒子。”

“他本來叫詩豔。”老家的親人說,高三時,黃詩燕決定改名,立志要如春燕銜泥,為百姓壘起幸福窩。

“為官一任,造福一方,遂了平生意。”

黃詩燕的遺物,是滿櫃子的書。擺在顯眼處的,是一套泛黃的《馬克思傳》。

書的扉頁附着一頁紙,是一位僅有數面之緣的老黨員寫給他的《最美書記》——

“縣委書記黃詩燕,炎陵百姓好喜歡……”

黃詩燕在任9年,一封舉報信沒有。可是,蒙漢在任8年,得罪的人卻不少。

2019年,脫貧攻堅臨近驗收,蒙漢加緊暗訪,随機抽查。一次,他到鎮上一翻幫扶機關的簽到本,發現有幹部一個月隻去了兩次;又突擊檢查一個小網格片,有群衆反映手機沒信号。

蒙漢當場把人找來,一通紅臉出汗:“你們這些幹部當初也是農村出來的,你們原來也是穿草鞋的,你們穿上皮鞋以後就忘記了穿草鞋的人,你們的初心在哪裡?你們的良心在哪裡?”

這還不夠,他着人連夜整理通報,點名道姓發遍全縣。

他還在通報裡補了幾句:“脫貧攻堅進入倒計時,本來勝利在望,但如果稍有不慎,那就會臨場陣亡,英雄反成了俘虜,功臣反變為罪人,不劃算!不值得!不應該!”

“他雖然脾氣大,但沒人記恨他。”時任縣委辦常務副主任黃謀延說,“作為一個班長,他真把我們幹部隊伍的懶散病、軟骨病、徇私病治好了!”

蒙漢的遺物,除了随身放在包裡的《共産黨宣言》和筆記本,還有滿滿一盒子發票,都是蒙漢下鄉調研時的餐費收據。

妻子熊清波沒把這些燒掉,都整理好收在老家屋裡。

“老蒙最讨厭東西亂放,我一本一本一盒一盒給他整理好了,不然他會不高興的。”

黃詩燕和蒙漢的女兒,都是直到很久以後,才有勇氣點開父親最後的影像資料。

黃心雨不明白,父親走後,為什麼有人叫他“大地赤子”。直到有一天,在羅霄山區,她看到了一條路,叫“燕歸路”,一座橋,叫“燕歸橋”,忽然就懂了。

蒙雅說:“父親說這是個山清水秀的地方,可他不許我來。我知道,這裡有很多他的親人。我不認識他們。可送他那一天,我見到了他們……”

蒙漢家的老屋前,有一棵老香樟樹,溆浦縣委大院裡,恰好也有一棵。到任溆浦,蒙漢把自己的微信名改作“香樟樹之戀”。

幹部們曾對這棵樹感情複雜,因為蒙漢的下鄉通知隻有一句:“香樟樹下集合,天亮就出發。”

可如今,他們還念叨着蒙漢常挂嘴邊的那句:“我們黨員幹部要像香樟樹一樣紮根大地,為人民群衆遮風擋雨。”

站在這棵樹下,我們不禁感慨:無論曆經多少風雨,哪怕需要生死以赴,共産黨人的赤子之心始終如一。

親民愛民、艱苦奮鬥、求真務實、無私奉獻——在這兩個人身上,同樣都有着焦裕祿精神的傳承。

2013年5月,蒙漢(右)在湖南省懷化市溆浦縣橋江鎮新坪村察看水稻集中育秧 攝影/本刊

尾聲:答案留在這片土地

在大源村“燕歸路”的碑前,在蒙漢老家的墳前,隔三差五,就有村民帶着米酒和野花前來憑吊叙舊。

我們久久伫立,采訪中的一幕幕浮現在腦海——

“黃書記對我說,小藍,不要怕窮,窮不可怕,我們要敢闖。”炎陵鑫山村桃農藍才洪含着淚說。

“哪裡知道他是蒙書記哦,一邊擦鞋一邊問我有沒得困難。”溆浦縣委大院外,擦鞋大娘段金連泣不成聲。

“黃書記,我不會說話,我們世世代代都會感謝你。”炎陵大源村張艮花老人捧上一株映山紅。

“好好寫一寫蒙書記!”直到我們的車子開出很遠,李冬金奶奶揮手的身影,依然還立在村口。

從春寒料峭的羅霄山區到草長莺飛的溆水之濱,我們越來越清晰地感受到,有一種力量穿越時空,讓兩座大山裡的故事彼此交融、呼應。

“魂飛萬裡,盼歸來,此水此山此地。百姓誰不愛好官?”

再鞠一深躬,再頌一遍追思焦裕祿的詩句,我們懂得了:這種力量,就是一個百年大黨薪火相傳的精神密碼,就是9500多萬共産黨人砥柱中流的铮铮風骨、時代品格。

堅持真理、堅守理想,踐行初心、擔當使命,不怕犧牲、英勇鬥争,對黨忠誠、不負人民——偉大建黨精神代代相傳,在新的征程上發揚光大!

離開潇湘大地時的景象,曆曆在目:陽光撥開雲霧,層層疊疊的梯田上,蓬勃的新綠,彰顯出生命的力量與光芒。

這一場追尋,還沒有結束。因為需要追尋的,不是兩個人,而是浩浩蕩蕩、前赴後繼的一群人……

(采寫記者:劉紫淩 吳晶 陳聰 袁汝婷 屈婷)

黃詩燕同志履歷

黃詩燕,男,漢族,1964年7月生,在職研究所學生畢業,1983年8月參加工作,1984年10月加入中國共産黨,湖南省攸縣人。

1983年8月至1984年10月,在攸縣蓮塘坳鄉工作;

1984年10月至1994年2月,在攸縣縣委辦工作,曆任副科級督查員、副主任;

1994年2月至1995年12月,在攸縣城關鎮工作,曆任鎮長、鎮黨委書記;

1995年12月至2001年11月,在茶陵縣人民法院工作,任黨組書記、院長;

2001年11月至2003年8月,任中共株洲市委政策研究室副主任;

2003年8月至2004年12月,任中共株洲市委副秘書長;

2004年12月至2009年11月,任中共株洲市委宣傳部副部長,株洲日報社社長、總編輯;

2009年11月至2011年6月,任中共株洲市委副秘書長、市委辦公室主任、市委政策研究室主任;

2011年6月,任中共炎陵縣委書記;

2011年9月,當選為中共株洲市委委員;

2017年1月起,任株洲市政協副主席(兼)、中共炎陵縣委書記;

2019年11月29日,不幸殉職。

蒙漢同志履歷

蒙漢,男,侗族,湖南靖州人,1965年3月出生,1982年9月參加工作,1995年6月加入中國共産黨。

1982年9月至1988年9月,靖州縣文溪學區教師、教導主任、校長;

1988年9月至1989年7月,黔陽師範學校學習;

1989年7月至1991年9月,靖州縣教師進修學校教師;

1991年9月至1993年7月,中央民族大學學習;

1993年7月至1994年6月,靖州縣教師進修學校辦公室主任;

1994年6月至1997年6月,靖州縣委宣傳部幹部、副科級幹事;

1997年6月至2001年3月,懷化地區移民開發局辦公室副主任(主持工作)、主任;

2001年3月至2004年4月,懷化市水庫移民管理局黨組成員、副局長、紀檢組長;

2004年4月至2007年4月,懷化市委統戰部副部長、市工商聯黨組書記;

2007年4月至2009年2月,懷化市委副秘書長、市委辦副主任(正處級);

2009年2月至2010年4月,辰溪縣委副書記(正縣級);

2010年4月至2010年12月,懷化市委副秘書長、市委辦主任;

2010年12月至2011年12月,懷化經濟開發區工委書記、管委會主任,市委副秘書長(兼)(2011年9月當選為中共懷化市第四屆委員會委員、中共湖南省第十次代表大會代表);

2011年12月至2013年3月,懷化市鶴城區委書記;

2013年3月至2017年1月,溆浦縣委書記;

2017年1月至2020年7月,懷化市人大常委會副主任、溆浦縣委書記;

2020年7月8日上午,因突發急性心肌梗塞經搶救無效不幸殉職,享年55歲。■