近日,在國家自然科學基金重大研究計劃支援下,複旦大學公共衛生學院阚海東教授課題組帶領坦尚尼亞來華留學博士研究所學生Jovine Bachwenkizi、複旦大學公共衛生學院劉聰博士等,在一項多中心研究中收集了非洲15個國家在2005-2015年期間的出生記錄、嬰兒出生體重、孕婦情況和家戶資訊,采用全球覆寫的衛星模型進行暴露評價,探索孕期暴露于細顆粒物(PM2.5)對嬰兒低出生體重和早産的影響。結果發現,孕期暴露于PM2.5對嬰兒早産和低出生體重會産生顯著不利影響。該研究不僅提供了非洲地區空氣污染與出生結局的流行病學證據,也為未來在類似的中低收入國家開展空氣污染與健康研究,提供了一定的思路。

阚海東介紹,

早産(妊娠滿28周至不足37周)與低出生體重(嬰兒出生體重小于2500g)是最常見的不良出生結局,常用來作為嬰兒生長過程中發病率和死亡率的重要預測名額。據世界衛生組織估計,全球每年有超過兩千萬兒童屬于低出生體重,約占出生總量的20%;每年嬰兒早産數約為1500萬,約占出生總量的11%。随着醫療和社會經濟水準的進步,全球的低出生體重和早産發生率在逐年下降,但撒哈拉以南的非洲地區始終是上述結局發生率最高的區域。

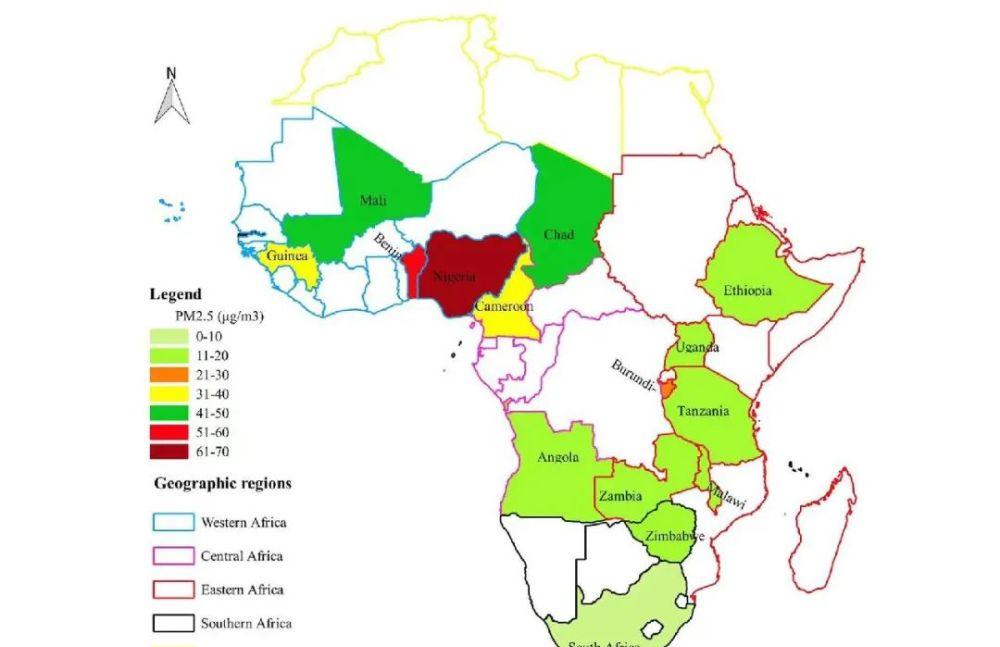

該研究共收集了約14萬例符合分析需求的嬰兒出生記錄,其中觀察到13214例嬰兒低出生體重(10%),4377例嬰兒早産(3.3%)。研究發現,孕期暴露于PM2.5可顯著升高非洲多國家嬰兒低出生體重和早産風險, PM2.5濃度每立方升高33.9微克,可顯著升高28%的嬰兒低出生體重風險和8%的嬰兒早産風險;在非洲的不同區域,PM2.5暴露與低出生體重的關聯均保持穩健,而PM2.5對早産的影響僅存在于非洲西部和非洲南部。通過分層分析研究發現,PM2.5更為顯著地影響了女嬰的低出生體重,而PM2.5對早産的影響則是在更高年齡的産婦中更為明顯。此外,研究還估算了PM2.5對出生體重絕對值的影響,PM2.5濃度每立方升高33.9微克,嬰兒出生體重約下降47克。

阚海東說,上述觀察性研究結果,需要後續的毒理學證據支援,更需持續關注其他空氣污染物的健康效應。

研究成果已發表在最新一期國際環境健康領域權威雜志《環境國際》(《Environment International》)上。

來源:新聞晨報