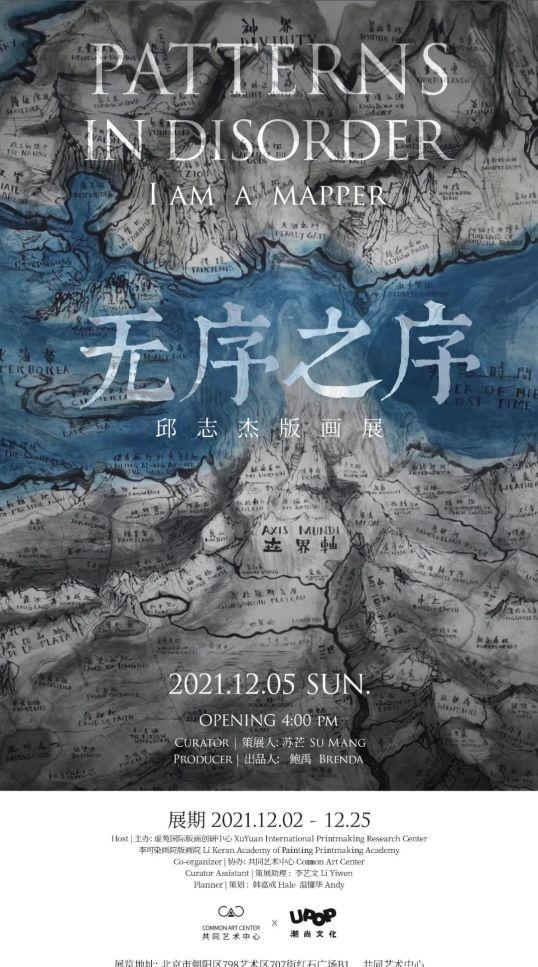

前幾日,我為邱志傑老師策劃了他的版畫展——《無序之序》。

邱老師在我心目中有兩個截然不同的角色:一是畫中俠者——他的畫風遠看大氣磅礴,如混沌初開,細看精妙非凡,仿佛上帝之眼。看着看着就好似畫中曆史風沙驟起,挾裹着衆生,百态縱橫;另一個則是跨界大師,我很好奇,一個藝術家,如何能同時擔當着那麼多角色:中央美院實驗藝術學院院長、明當代美術館館長、嚴肅作家、著名策展人、博士生導師……如有可能,我很相信他還能是一個很棒的設計師,或電影導演……毫無疑問,邱志傑老師,以他桀骜亦謙遜的方式,為當代藝術在曆史性、哲學性、思想性、科學性和通用性上,不斷地進行探索,是一位喜歡打破秩序,包括打破自我秩序的藝術家。

▲ 邱志傑在他的工作室

他那種精力旺盛到停不下來的勁,讓我想起時尚界的設計大師卡爾.拉格斐,一位超級勤奮,嚴謹自律,又無比驕傲的德國人。他喜歡攝影、哲學、每天讀一本書,一個人能做Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三個頂級奢侈品牌的設計師,還是負責每季廣告的創意,并親自擔綱攝影師,有着用之不竭的創造力。他曾親口對我說過:“我一輩子從不工作,我隻是做自己喜歡的事。”對于這種才華和精力都太過豐盛的人,我總是有着很深的好奇心,此次因策展和邱志傑老師結緣,不僅沒有失望還有了比想象中更多的收獲。

▲ 蘇芒和邱志傑在《無序之序》展覽現場

我開始為藝術家策展,隻是最近一兩年的事。在此之前的很多年,我都是一個做雜志的人,相關的策劃能力,主要在編輯策劃雜志專輯、周年刊,或者策劃大型的活動時得到鍛煉。若能說得上最相似的事,還是2017年的時候,我為《時尚芭莎》的原版權雜志Harper’s BAZAAR 150周年,策劃過中國第一個綜合的時尚藝術大展——「破界」。不過,有一件事從未改變過,那就是我的創作原則:無論從事什麼行業、做什麼事,我始終關注的是人。包括對藝術,我比較私人的看法:“要先懂藝術家,才會懂藝術。”

▲ Harper’s BAZAAR 150周年綜合藝術大展——破界

第一次見到邱老師,是在他的老朋友,虛苑創始人姜興道的飯局上,席間還有著名學者王魯湘先生。那天邱老師來得很晚,他身材高瘦,穿着一身黑色,頭發微微炸着,帶着一股屋外的寒風,一坐下就說來晚了,自罰三杯,然後,很快就很熱忱地和王魯湘老師談起了書法、曆史、金庸、韋小寶和賈寶玉...總之,和我想象中的人不一樣,和他的畫卻又很像。邱老師有語言天賦,而且是在說、寫、畫三個次元均好。聽他講故事,雖然是一口福建國語,語速快語氣豪爽,也許是在北京生活多年,既有口音又容易懂,很是好聽。

▲ 中國當代藝術家邱志傑

他出生在福建漳州,那是一個曆史和文化名城,是出過張燮、林語堂的地方。爸爸是學霸,曾經考過當時省裡的第一名,媽媽是書香門第,國小老師,還管過機關的圖書館,這讓小時候的邱志傑,有着得天獨厚的條件成為一個書蟲。聽他說自己從小在幹部大院長大,很早見過了世态炎涼,自後不喜人情事故,覺得做什麼都不如專心躲在傳統的書法訓練和廣泛的文史閱讀裡。自己從小就受各種老師的喜愛,在暑假文化館追随鄭玉水先生等學書法篆刻,暑假還沒結束就被收了入室弟子,聽說十幾歲的時候,曾一口氣臨刻過1000方漢印。在那些《牯嶺街少年》本該叛逆的男孩時代,這位小青年卻在老先生們雅集的時候,靜靜的滿心恭敬地給老頭們磨墨,聽古。這讓少年邱志傑即便在他1994年《紋身》系列大膽的裸身創作中,依然是眼神淨澈氣清坦蕩。

▲ 邱志傑,紋身-2 ,鋁闆上彩色印刷,186×159.5cm

但是,他畢竟不是少年老成的人,相反是一個一直活得很孩子氣的人,1986年夏天,17歲的邱志傑和幾個朋友去廈門,被黃永砯他們策劃的“廈門達達”展覽激靈了一下,冥冥中認定自己是一個要做當代藝術的人,回到漳州後便開始學習美術,這個喜歡文學、辦過刊物的文藝青年,深受魯迅影響,報考了西子湖畔杭州的中國美術學院版畫系,從此走上他正規學院派藝術家之路。那些年的邱志傑,可謂是藝術界的風雲人物,《重複書寫一千遍的蘭亭序》、《紋身》系列攝影、和《光的書法》,都成為了當代中國藝術史中的經典之作。

雖然引發轟動的每個系列,都有很強烈的邱志傑符号,但是他卻不喜歡“成功藝術家符号”,不願繼續“使用“它。于是,每次都在逼着自己去創造前所未有、一些不可思議的作品類型,從紙雕到竹編、從雷射切割到用光在夜空裡寫書法,他的探索無邊際,從影像到實驗戲劇,作品類型多到很難被歸類,藝術的跨媒體媒體不斷被打破,這是邱志傑老師的特點,他的不追求成功,卻在乎重要的特征,的确讓他在學術性和發展性上,都成功的成為了那種無法被定義的藝術家。

▲ 邱志傑,重複書寫一千遍蘭亭序,

紙本水墨,1990-1995

他願意說自己自幼習書法,喜歡陳嘉映和維特根斯坦,承認年輕時受到激浪派和博伊斯影響。1996 年策劃錄像藝術展,很長一段時間成為新媒體藝術的推動者。錄像和錄像裝置方面的代表作有《物》 1997 ,《現在進行時》 1996 。同時, 在杭州時期的攝影工作《紋身》、《虹》、《好》系列作品被認為是觀念攝影潮流的代表作品。直到受國際著名藝術評論家,策展人,也是我當年做《芭莎藝術》雜志是的專欄作家小漢斯的邀請,開始地圖系列的創作,必須說也是我最喜歡的,這次策展最多的作品,邱志傑的地圖系列,開始了一個史詩般宏大宇宙觀的開始。

▲ 邱志傑,《安得廣廈千萬間》

2015,紙上墨水,245 x 126cm

▲ 邱志傑,《自稱是彌賽亞的人擠滿了曆史》,

2015紙上水墨245x 126cm

▲ 邱志傑《寰宇全球》展覽海報

在“世界地圖計劃”系列的代表作品《萬物系列》(2015-2017)中,邱志傑展現了他嚴謹科學性的創作觀,也表達了他無狀的野心,總算找到了可以從任何一個行業視角,撕開社會的分層,他的主題從山海經、神怪大陸,橫跨社會學、政治學、曆史學、人類學、科技史,《記憶的地圖》(2017 )系列作品中,那份渾然不覺的清醒,讓我想到了道德經裡對于道的描述:“是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,随之不見其後。”

▲ 邱志傑,《地圖-“1989後的藝術與中國:世界劇場”》,2017噴繪,240×720cm

▲ 邱志傑,《世界盡頭的思想》,桌面地圖裝置

▲ 邱志傑,《不息之圖》,2018年

▲ 邱志傑,《上元燈彩圖》

據邱老師自己說,早年在新疆、西藏旅行的時候,受考古學和文化人類學影響,每到一個地方就會去畫這些村莊的墓葬、宗教場所的平面地圖。當時環球做展旅行也養成收集地圖的習慣。2010年,受策展人小漢斯之邀,為慕尼黑DLD:Digital Life Desig做Map in 21st Century,邀請藝術家畫21世紀地圖開始至今,他發現地圖是一個非常有能量的方式和媒介,而我為邱老師策展,更看重的是邱老師是一個很有“料”的人,出版過十餘本專著《無知者》《失敗者》和《總體藝術論》,都是難得一見的系統藝術理論著作,文筆灑脫酣暢淋漓,是每一個藝術思考者都能夠看得進去的書。由于我的私心,開幕式将正常的剪彩發言,轉為我來主持的由邱志傑老師、學者王魯湘教授、《鳳凰藝術》主編肖戈、和《芭莎藝術》主編孫國勝,一場逸趣橫生的論壇,下面和大家一起分享:

“無序之序”開幕論壇——藝術中的俠氣

Q&A

Q

蘇芒:今天我們的開幕式不剪彩,而是換了種方式為大家呈現一場别開生面、真正有思想交流的論壇。我們邀請到了藝術家邱志傑老師、藝術家評論學者王魯湘、鳳凰藝術主編肖戈老師、和芭莎藝術主編孫國勝老師。我很高興為邱老師策展,在我心目中他正是畫中的俠者。我們現在先邀請邱老師和王老師,談一下中國文化之中的俠氣。

邱志傑:我解釋一下我們為什麼要談論俠,因為上周跟王老師吃飯,說起了金庸,王老師說金庸的價值被低估了。我十分認同,我曾很深地研究過金庸,甚至考察過他筆下的冰火島,那裡是靠近馬裡布海峽的一個半島。我們之是以今天在一個以地圖為主的展覽現場談論俠的意義,是因為在武俠小說裡面同樣充滿了地圖。

《鹿鼎記》裡有描寫韋小寶的貼身丫鬟雙兒耐心地把撕碎的地圖拼起來的情節,因為地圖中涉及到地理,各種武功派别,也暗中包含了地圖的觀念。我一直覺得中國的武俠小說還沒有人去寫海洋武俠史,但其實中華民族一樣有航海文化。鄭和下西洋的過程中,和菲律賓的土著人之間一定有着大量的武俠故事,而勇于探索的人便是俠者的衍變。這是我們今天談武俠的緣起,因為海洋、地圖與俠者精神是有密切聯系的。

王魯湘:我記得在威尼斯第一次看到大量曆史地圖,是在很多老宅子裡,大概都是大航海時代的産物,在那時當地人經常要開着船隊巡邏保護他們的地區,而最後他們對海洋的認知就變成了大量的海上地圖。

我們現在的地圖沒有繪畫性與叙事性,僅具有标記的功能。而當時的地圖有繪畫來幫助你認知這是哪個地方,同時還借助文字叙事,在閱讀地圖時好像是去尋寶一樣,根據它的描繪,慢慢地生成意境,仿佛在地圖中形成了一個立體空間,而你就像化身為一個獨行俠,漫步于其中。

其實整個人類近代史的開端都是從地圖開始,所有的航海發現都是未知之處,當時的航海家一邊走,一邊尋找,一邊尋找一邊描繪地圖,他們心中都有一個繪制新地圖的目标。

▲邱志傑,《敦煌·河》

邱志傑:以前有這麼一個人,他是個地圖繪制者,同時也是俠客。有了地圖,我們就可以走上未知的路,它是幫我們到達從未去過地方的一種手段,讓我們離開生活的套路,去嘗試探索未知的世界。俠在某種程度上,是不用正常方式解決問題的。我們看武俠小說,主人公們往往是在正常法律系統無法運作的時候,獲得替天行道的能力。拓展開來,它變成正常系統運作之外的,去“尋求超越的突破性解決方式”的途徑。

王魯湘:有過小說閱讀的人都有經驗,不管以前讀過多少古今中外的小說,都不會給你建立一個很大的世界概念。但是當你一讀金庸,你會發現從他的第一部小說到最後一部小說,所有的小說裡俠客都有一個行為,就是不停的行走,叫俠客行。而且行走的地方,一會兒漠北,一會兒江南,這是我們在詩歌裡才能發現的。一會天山,一會桃花島,這是東和西的兩極,總而言之這些地名大部分都是“文化地名”。我們在閱讀文學的時候,能夠在腦海中間建立起一個遼闊的地理概念,和一個孤獨但精神強大的人物,他在江湖中行走,同時将天下道義視為己任,這種感覺是在我們作為年輕人時,一種強烈的精神反映。

再說回邱志傑的地圖系列,讓我感覺他是一個知識大俠。在展廳裡的四面牆上,分别展現了不同的知識體系,分别是:人類科技史的地圖,中國神話及民俗的地圖,中國特色社會主義進行史地圖。

邱志傑:地圖實際上也是一種權力劃分,通過畫地圖可以擡高地位。比如這張中國藝術地圖,我把我策劃的展覽都畫得很大,當代藝術教育、中央美術學院實驗藝術學院······哈哈,什麼東西畫大一點,什麼東西畫小一點,什麼東西畫成高山,什麼東西畫成峽谷,藝術家可以偷偷的進行貶低和擡升。我把中國夢畫得很大,這是各種各樣的權力展現與叙事。

王魯湘:地圖的出版印刷權都是在國家的手裡掌握,而你的地圖是由誰審查?這個地圖還是要打個引号才行,并不是地圖出版社出的地圖。

邱志傑:實際上曆史上一直有想象地圖的傳統,人類一直在建構不同的地圖樣式。而且中世紀很多地圖都畫滿了怪獸,這本來就是大量想象的成果。我一直覺得我們今天的人,可能就是大量依賴于GPS和谷歌、百度的搜尋,搜尋之後知識變得碎片化,所有的軌迹都是經驗式的積累。我們今天的地圖不是世界地圖,而是國際地圖。世界是由故事、概念、記憶一起構成的,我們絕不隻生活在一個地理的世界裡面,我們還生活在曆史中,還生活在人際關系裡面,還生活在政治、經濟裡面。

▲邱志傑,《溶洞2》

肖戈:評價邱志傑老師特别不容易,因為在中國當代藝術中,我們可以稱他為最勤奮的天才。很少有一個人能夠既是藝術家、策展人、教育家、也是研究者、學者,他打破了藝術媒介和領域的壁壘。我們經常說的,百科全書的人研究得廣而不深,但是他又能進行深刻研究。每次聽邱志傑老師談論問題,我都會産生很崇拜的感覺,他能将知識融會貫通。剛才邱老師和王老師談了這麼長時間的地圖,這恐怕是邱志傑老師的一種藝術實踐,是多重身份融為一體的一種表現形式,是他的世界觀、價值觀的展現。而我覺得最有意思的一點是将地圖的繪制,與金庸先生武俠小說相聯系。邱老師說俠者有一種走遍天下,替天行道的責任和使命,您覺得在藝術領域裡,作為一個具有開闊精神的行俠者,您将會怎樣替天行道呢?

邱志傑:其實好好創作作品是最重要的一件事,因為作品包含着思維潛在的可能性,可以去重組不同僚物之間的關系,同時也能開拓人的可能性。在這個意義上每位藝術家都是貢獻者,他既是反複的證明者,同時也為我們如何自由生活提出一種解決方案,我們可以了解藝術家就是精神隧道的挖掘者。繪制地圖不是在描述已經存在的事物,而其本身就是在挖隧道。

王魯湘:我覺得畫地圖的人,都有一個把自己當上帝的學術野心。你想想,能夠把全球看成一個球,擁有如此意識形态的人,所站的位置就是上帝視角。畫地圖的人首先一定想把自己當作上帝,然後俯瞰整個大地、山川,空間和時間。我覺得像邱志傑,他具有強烈的曆史思維,像司馬遷一樣。隻不過他和司馬遷不同的是,司馬遷把軒轅皇帝到漢武帝之間的幾千年曆史,用文字和故事寫出來,那是一個曆史性叙述。而邱志傑所創作的是一個空間,他将所有時間壓縮,形成一個平面之後再衍變為空間,在這其中,能夠對曆史一目了然。

邱志傑:我們在地圖上行走,就是在曆史中間行走。

孫國勝:我們來評價邱老師是很困難,因為我們都是做媒體的,這麼多年邱老師一直在我們的關注之下,每次出現都有很多身份。包括老師、藝術家、我們看邱老師的地圖時實際上在觀看一個圖像,其中包含了太多資訊。

▲邱志傑,《礦坑》

蘇芒:肖戈和孫國勝兩位都是我的好朋友,我們有過多次合作。我也來問邱老師一個問題吧?作為一個學者,一個教育者,同時作為一個藝術創作者,你覺得“知識”對于你是什麼?我覺得“知識”是理性的,而藝術是感性的。一個藝術家人“知識”會束縛“創造力”嗎?會阻礙“藝術性”嗎?你是一個有着知識分子身份屬性的藝術家,你怎樣能把握知識體系下的創作自由性呢?

邱志傑:這是一個特别好的問題。剛才孫國勝說的問題我還在想,我雖然是一個孜孜不倦的學習者,但是你比王魯湘更博學嗎?沒有。我非常迷戀能夠成為一個科學的藝術家,或者成為全媒體藝術家,這些詞彙都會滿足我的虛榮。

可是我也知道,是有比例尺的,你顯然不可能在一張地圖上彙聚所有知識。到底我們跟知識的關系是什麼呢?我有時候也在想這個問題,在這樣一種無窮無盡的,充斥着饑渴感的藝術表演中,我起碼可以做到的是把世界描述成為一個尚未完成的課題,可以進一步解構,用幾大要素高度豐富我們的世界。我們要描繪的世界是一個需要去探索、去冒險的世界,因為人類的整體感和地圖繪制的本能、對未知的感悟,正在被谷歌搜尋所摧毀掉。人的導航生物基礎在退化,是以我覺得繪制自己的地圖是很重要的。

第二點,不全然是知識的,也可以用知識來做非知識的需求。可以用知識來寫詩,比如我把一條河流命名行者之河,我在這裡寫了玄奘、馬可波羅。其實我的地圖裡面有很多詩意的角落,很多地方都能構造詩意。

第三,我想回到蘇芒說的問題,很多人說藝術家不需要讀書,很多人說創造和知識存在沖突。從我對藝術史和科技史的認知來說,知識越多創造性越強。那麼創造與知識相悖這個觀念來自哪裡呢?主要來自浪漫主義,藝術家必須瘋瘋癫癫且身患疾病,必須半夜靈感襲來,馬上拿筆創作,這些故事都來自于浪漫主義這套系統,讓我們誤以為藝術需要有病,藝術需要天才,藝術需要有靈感。這是一套嚴謹的,可教的方法。知識可以幫助我們,就像是GPS,幫助我們盡快走上高速公路,盡快到達“無人區”,GPS知識到達了它的盡頭,你才真正開始面對未知,這時真正的創造才開始,是以,知識幫助你真正盡快的越過你不必要的創造的地方,你真正到達了自己的創早的前沿。

▲邱志傑,《高峽出平湖》

有一句話經常被誤解:“可以說的東西就要把它說清楚,不可以說的東西就要保持沉默”。其實是可以說的東西就要迅速的過掉,那麼遇到不可說的要做什麼?當沒辦法去描述事物時候,是因為因為實物還沒出現,需要人用想象創造出來,是以不可說其實指的是有待創造。我認為知識越多,越會有創造力。